Heutzutage kann der Kauf eines Schlafsacks eine Herausforderung sein. Das fängt schon bei der simplen Form an, wenn man sich als Laie in Sachen Outdoor-Ausrüstung zwischen einem Decken-, Mumien- oder eiförmigen Schlafsack entscheiden soll. Da hatte der Kunde es vor 125 Jahren einfacher. Er brauchte im Ladenlokal seines Vertrauens nur stumm auf das Regal „Patent-Schlafsack von Ferdinand Jacob“ zu deuten und sofort griff das Verkaufspersonal beherzt zu, um dem Kunden einen warm gefütterten Schlafsack mit porös-wasserdichtem Überzug zu präsentieren.

Der glückliche Käufer ging mit seinem Schlafsack – praktisch zusammengelegt und dadurch nicht größer als eine Reisedecke – seiner Wege, die ihn mit diesem Utensil durchaus auch in die Tropen oder an andere exotische Ziele führen konnten. Und er wusste, er würde weder frieren noch sich durch Nässe erkälten.

Andere hatten da weniger Glück. „Es war eine verzweifelte Nacht“, schrieb einst ein gewisser Prof. Dr. Augustin Krämer, den seine zweite Südseereise in den Jahren 1897 bis 1899 zum Studium der Atolle und ihrer Bewohner unter anderem nach Hawaii geführt hatte. Ein Schneesturm hatte den nur unzureichend vorbereiteten Professor ereilt, der sein Nachtlager nämlich auf einem blanken Fels aufgeschlagen hatte.

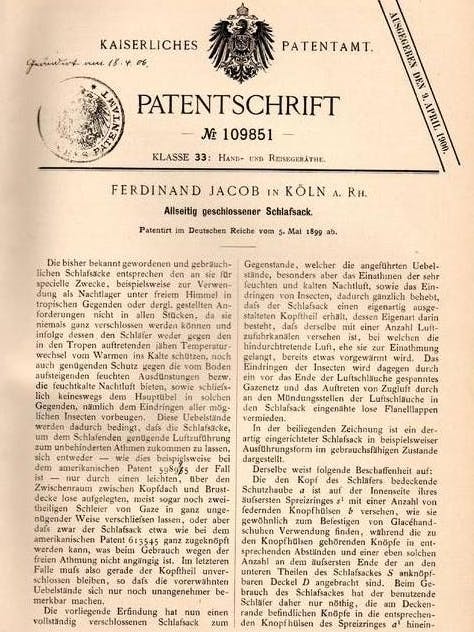

Der nur in eine dünne wollene Decke gehüllte Mann hatte die Lage völlig unterschätzt und fror sich bei minus acht Grad natürlich den Allerwertesten ab. „Ich war aber auch selbst schuld, dass ich den warmen Schlafsack, den ich eigens für solche Zwecke zu Hause von Ferdinand Jacob bezog, nach Samoa vorausgeschickt hatte“, bereute er dies später zutiefst in seinen Reisebeschreibungen, die er in Buchform veröffentlichte. Hätte der arme Mann doch besser auf Ferdinand Jacob vertraut, dem Kaufmann aus Dinslaken in der Rheinprovinz, der 1899 das erste deutsche Patent für einen Schlafsack angemeldet hatte, der – und das war das Novum an der Sache – „allseitig geschlossen“ war.

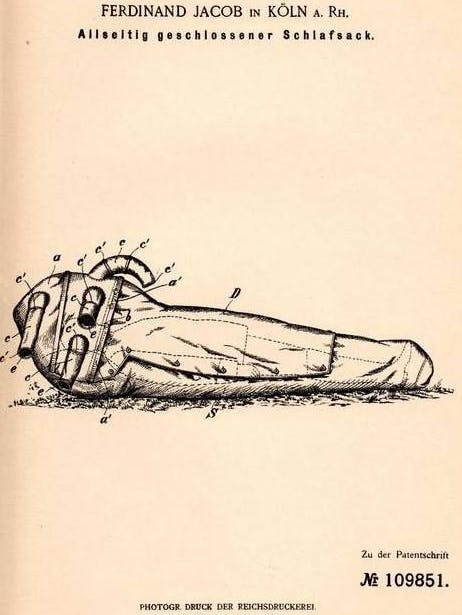

Bereits ein Jahr zuvor hatte Jacob seinen Schlafsack in Amerika zum Patent angemeldet. Neu daran war vor allem der wasserdichte Überzug und ein Kopfteil mit Luftzufuhrkanälen, das die unter Umständen feuchte und kalte Luft vorwärmen konnte, auf Wunsch gab es das Ganze auch noch mit einem Netz zur Insektenabwehr.

Aus sehr weichem Stoff hergestellt und mit gerade einmal drei Kilo Gewicht war er extrem leicht und so ein idealer Reisebegleiter. Doch wie kam ein Geschäftsmann dazu, zum deutschen Pionier der Outdoor-Bekleidung zu werden, einer Industrie, die heutzutage stark boomt? Die mageren Quellen, die es über ihn gibt, verraten seine Beweggründe nicht, und so kann eine Biografie an dieser Stelle nur fragmentarisch sein. Sein Produkt stand bei ihm im Vordergrund, nicht das Ego.

Die Anfänge in der Provinz

Ferdinand Jacob wurde am 20. Mai 1857 in der Kleinstadt Dinslaken am unteren Niederrhein geboren. Schwerpunkte der Industrie bildeten zu dieser Zeit vor allem eine Leimfabrik und eine Eisengießerei. Schon sein 1815 in Dinslaken geborener Vater Jacob Jacob war Kaufmann, sein Grab und das seiner 1825 in Goch geborenen Frau Julia, geborene Schönbach, existiert noch heute. „Eine aufrechte und gute Frau“, heißt es über sie auf ihrem Grabstein.

1884 trat Ferdinand Jacob im örtlichen Wirtschaftsleben mit einer „Präparierungs-Anstalt“ in Erscheinung und garantierte „mit einer ganz neuen Methode“, die er in den Werbeanzeigen jedoch nicht genauer spezifizierte, eine wasserdichte Imprägnierung von Geweben jeder Art. In der Folge blieb es nicht bei einem einzigen Patent, das der kreative Kaufmann anmeldete. So versprach sein – ebenfalls vom Kaiserlichen Patentamt geschützter – „Fuss-Sack“, genauso warm wie ein Pelzsack zu sein.

Dabei war er bedeutend leichter, und somit „unentbehrlich für die Reise“, wie die Werbung ebenfalls versprach. Aber auch die innovative „garantiert wasserdichte und doch poröse“ Kleidung – Markenname: Aquadent – ging auf Jacobs Konto. Die Luftdurchlässigkeit durch die Körperatmung blieb dabei erhalten, was Jacob durch eine spezielle Einlage zwischen Oberstoff und Futter erreichte, die nicht aus Gummi war, aber dennoch zuverlässig Schutz gegen Kälte und Wasser bot.

1890 feierten Teile der deutschen Ärzteschaft seine Erfindung sogar als „Sieg der Wissenschaft“, weil sich diese Kleidung auch zur Abwehr von schweren Erkältungskrankheiten eignete, was in der Folge Todesfälle vermeiden konnte.

1891 war Jacob noch immer der alleinige deutsche Fabrikant dieser – nicht imprägnierten – Spezialkleidung und somit die einzige Bezugsquelle für „wirklich absolut porös wasserdichte Bekleidung“ im Land. Der Erfolg dieser „Patent-Aquadent-Bekleidung“ hatte nicht lange auf sich warten lassen, vor allem, weil Jacob dabei auch den modischen Schick nicht außer Acht ließ, der bei praktischer Kleidung oft verloren ging. Geradezu elegant war sein Kaisermantel, aber auch der Havelock konnte sich sehen lassen, ein langer, ärmelloser Mantel, dessen Pelerine (Umhang) man in dem Fall abnehmen konnte und dessen Taschen wasserdicht waren.

Das Material – „reinwollener und mittelschwerer Touristenloden“ – gab es in verschiedenen dunklen Farben und „in eleganter Ausführung“ mit oder ohne Futter. Da war nicht nur Fürst von Bismarck begeistert, der an Jacob schrieb: „Der von Ihnen bezogene wasserdichte Havelock hat sich recht gut bewährt“. Und weil Jacob offenbar eine sehr gute Werbeabteilung hatte – seine Anzeigen lassen sich heute in ungezählten historischen Zeitungen und Zeitschriften des In- und Auslandes nachweisen –, war die Erwähnung eines solchen Lobs in einer solchen Anzeige natürlich ein großer Kaufanreiz für die kaiserlichen Untertanen.

Jacob bot den sportlichen, aber gleichzeitig auch modebewussten Damen und Herren alles, was deren Herz begehrte, und das für Jagd, Sport, Ski und Reise. Er produzierte en masse nicht nur unter anderem wasserdichte Pelerinen, Fahr- und Sportmäntel, sondern erschloss bald auch den internationalen Markt, den er vor allem durch die militärische Nutzung seiner Produkte erreichte, dabei aber auch Spezialprodukte wie Zechenbekleidung nicht außer Acht ließ.

Erfolgreicher deutscher Erfinder und Geschäftsmann

Die Folge dieses innovativen Erfinders, der nicht nur Althergebrachtes vermarkten, sondern neue Pfade betreten wollte: Es regnete Auszeichnungen bei internationalen Gewerbeausstellungen und Adelshäuser beehrten ihn mit ihren Aufträgen. Es wurde allerhöchste Zeit, die Provinz zu verlassen und in eine Metropole zu ziehen.

Mit seiner Ehefrau Amalie Jacob, geborene Rosenberg, die alle nur „Mally“ nannten und die er am 7. Juni 1895 in Essen geheiratet hatte, und seinen drei Kindern verlegte er sein Geschäft in die Kölner Minoritenstraße 14. Der Neumarkt 23 wurde seine letzte Station. Ferdinand Jacob verstarb am 12. Juli 1912. Drei Tage später wurde es gegen 16 Uhr an der Kölner Hohenzollernbrücke voll. Zahlreiche Mitglieder des Israelitisch Religiösen Wohltätigkeits-Vereins Köln hatten sich versammelt und warteten auf den Vereinswagen, der sie auf die andere Rheinseite nach Köln-Deutz bringen sollte.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Dort wurde Ferdinand Jacob um 16.30 Uhr auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Die Erfolgsgeschichte des findigen Kaufmanns endete jedoch nicht mit dessen Tod. Seine Witwe übernahm das Geschäft und bewohnte weiterhin die zweite Etage des Stammhauses am Neumarkt und belieferte Deutschland mit den altbewährten Produkten aus dem Hause Jacob. Im Ersten Weltkrieg war Jacobs Original-Schlafsack „in jedem Regiment der Deutschen und Österreich-Ungarischen Armee in Gebrauch“.

Mally Jacob war im Jahr 1933 noch unter ihrer Firmenadresse im Kölner Adressbuch verzeichnet, ein Jahr später schließlich unter der gleichen Adresse, jedoch „ohne Gewerbe“. Vermutlich hatte sie ihr Geschäft, das Ende des 19. Jahrhunderts zu den „bedeutendsten Ex- und Importfirmen“ im Land zählte, noch rechtzeitig abgegeben.

Als dann der Verdrängungsprozess und schließlich die Ausschaltung der Juden in der freien Wirtschaft im ganzen Land erfolgten, sie dadurch massive finanzielle Verluste erlitten und sie zudem, wenn sie auswandern wollten, mit einer „Reichsfluchtsteuer“ von 25 Prozent auf ihr gesamtes Vermögen belegt wurde, sah sich auch Mally Jacob dazu gezwungen, ihr Heimatland in Richtung Bogotá zu verlassen.

Nach Kriegsende reiste sie über Amerika nach England, wo bereits ihr Sohn Dr. Ernest Jacob lebte, und ließ sich dort nieder. Mally Jacob starb am 20. Juni 1957 in London. Von dem Vermögen des legendären Geschäfts ihres Mannes, das sie erfolgreich weitergeführt hatte, blieben laut Testament lediglich 398 Pfund übrig. Vom einstigen Ruhm des Erfinders nichts mehr, er wurde somit nicht nur aus dem Wirtschaftsleben verdrängt, sondern auch aus dem kollektiven Gedächtnis.