Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

1975 war die Pop- und Rockmusik weltweit in Bewegung. Disco mit den Falsett singenden Bee Gees und der lasziv stöhnenden Donna Summer war gerade ganz groß im Kommen, Teen-Bands wie The Sweet und Bay City Rollers brachten die Mädchen zum Kreischen, ABBA und Elton John etablierten sich endgültig ganz oben in den Charts und Queen brachten ihre sechs Minuten dauernde Rockoper „Bohemian Rhapsody“ heraus. Abseits davon begann sich in New York aber eine Szene zu entwickeln, die mit all dem nichts zu tun haben wollte, die Mainstream-Pop und aufgeblasenen Bombast-Rock ablehnte und zurück zu den Wurzeln einer urwüchsigen Rockmusik strebte. Und die vor allem eins sein sollte: Auflehnung gegen alles Etablierte, Rebellion gegen die Generation der Eltern.

Der Name, vermutlich erfunden von einem amerikanischen Journalisten, war Programm: Punk. Übersetzt kann das Wort „Schrott“ oder „Mist“ bedeuten, auch „Taugenichts“ oder „Lump“. Aber „Punk“ steht für sich selbst und wurde später nie ins Deutsche übersetzt.

1975 wurde zum Schlüsseljahr dieser neuen Bewegung. Zwar drang sie erst im folgenden Jahr in die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit, aber vor 50 Jahren bildete sich in New York die Wurzel, aus der sie sich schnell in viele Länder ausbreitete. New York wurde zum Epizentrum eines Erdbebens, das bald viele Teile der Welt erschütterte, und der CBGB-Club wurde zum ersten Mekka der Punks (oder eingedeutscht: der Punker).

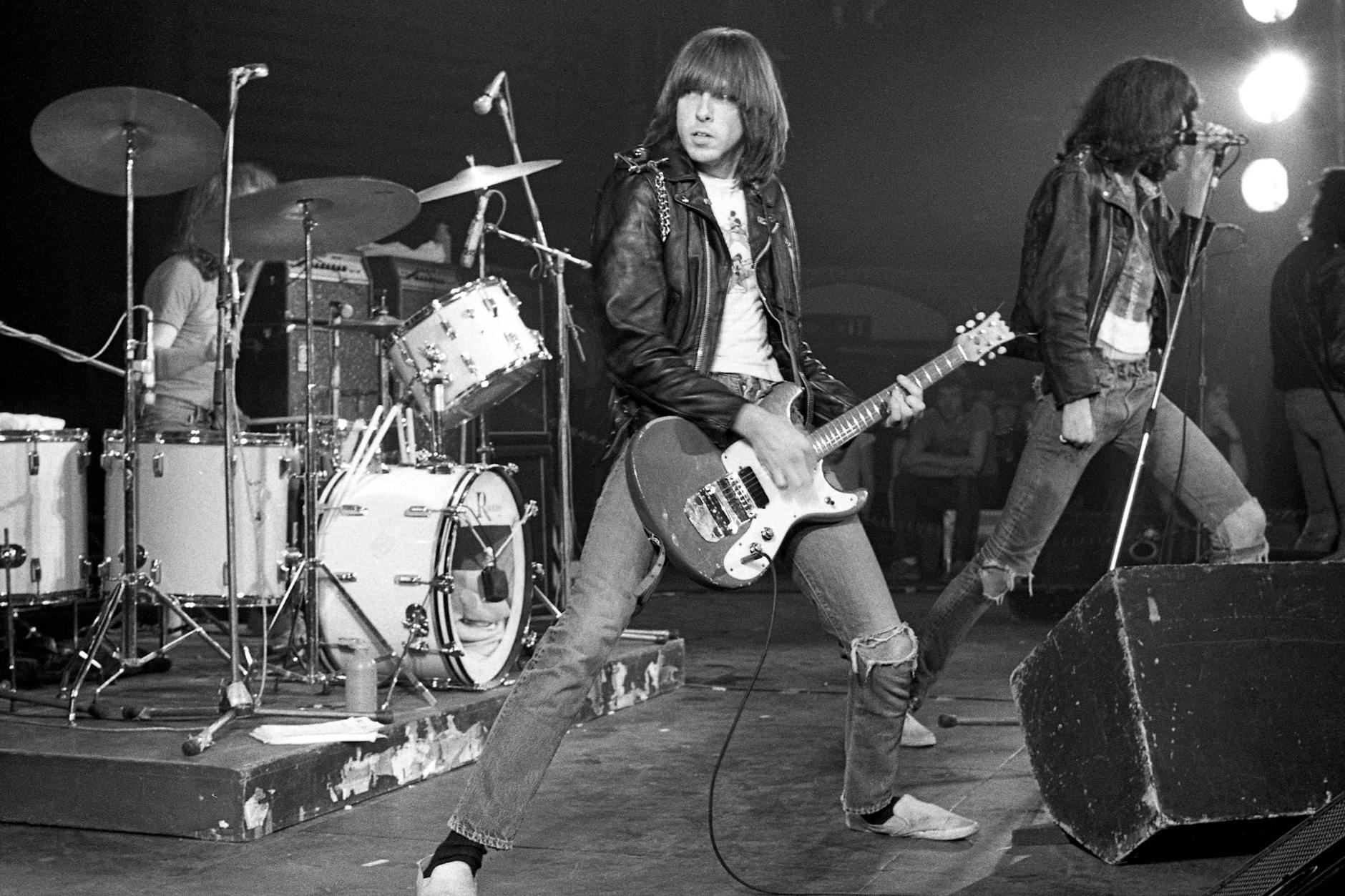

Die Musik war vor allem eins: laut. Der Stil war minimalistisch und schrill, gute Stimmen galten als Beleidigung für das Ohr, eingängige Melodien zumeist als mindestens überflüssig. Wenn irgendetwas nicht gefragt war, dann musikalisches Können oder ausgefeilte Arrangements der gewöhnlich kurzen Songs. Innerhalb dieses Sounds war die Bandbreite durchaus groß. Gruppen wie die Ramones (die später sogar ein Museum in Berlin bekamen), Blondie mit der noch heute ikonischen Sängerin Debbie Harry, die Talking Heads und viele andere, heute vergessene Bands brachten ihr sehr junges Publikum zur Ekstase. Hart und kompromisslos.

Die Sicherheitsnadel als Symbol einer Bewegung

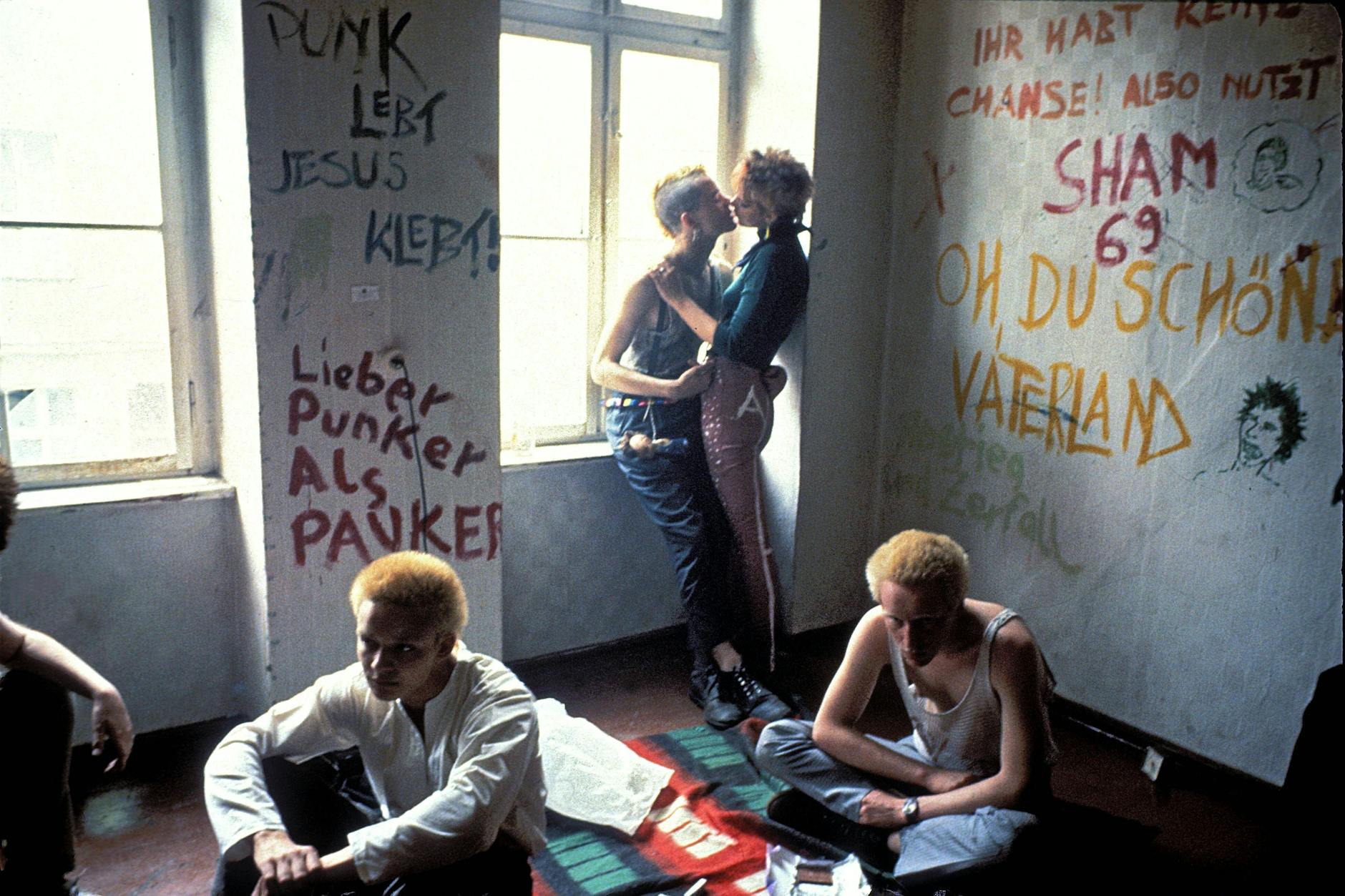

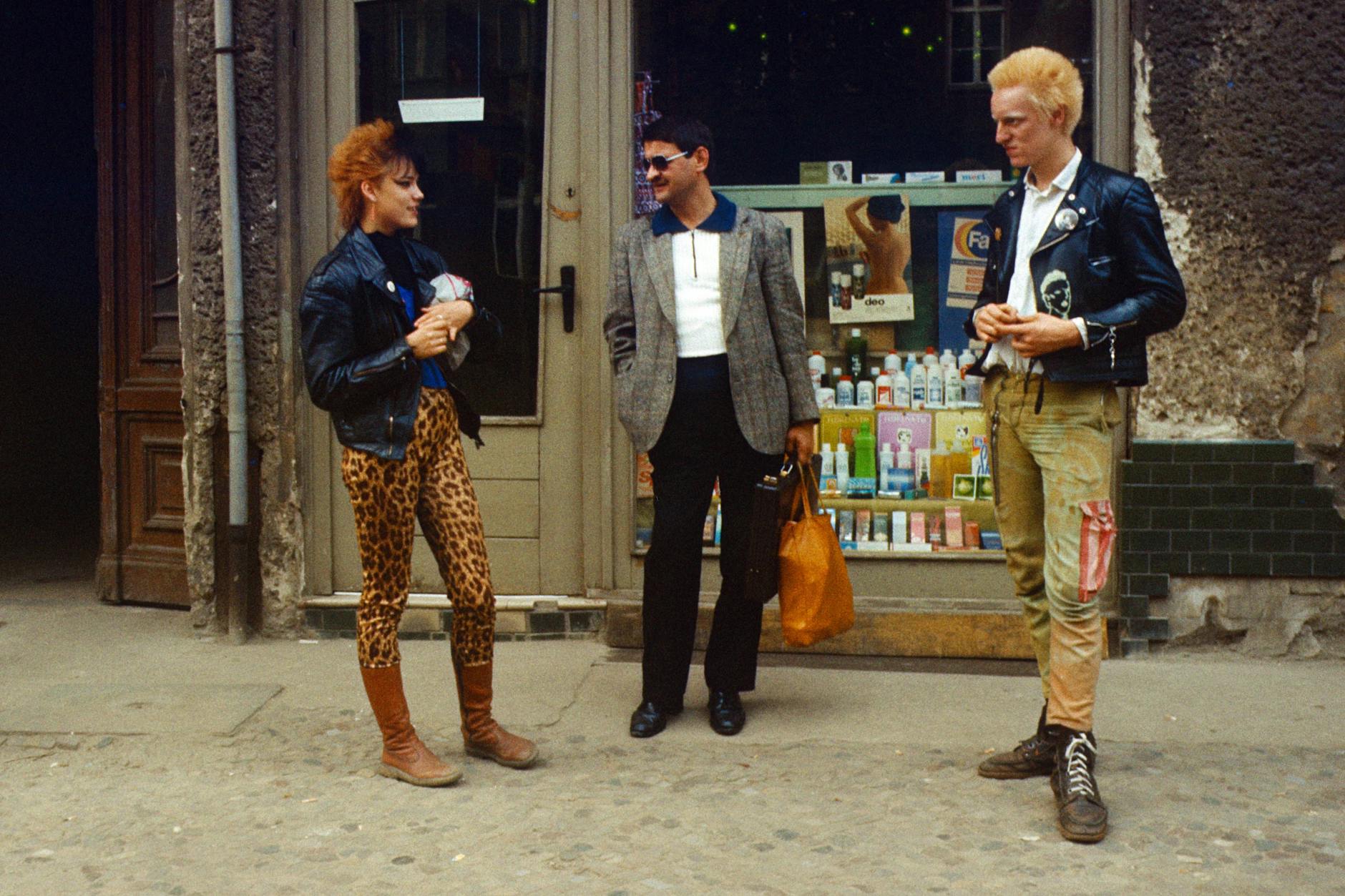

Auch äußerlich setzten sich die Punks vom Etablierten, vom Mainstream deutlich ab und wurden so zum Bürgerschreck. Zum Symbol der neuen Bewegung wurde die Sicherheitsnadel. Sie hielt die bewusst zerrissene Kleidung zusammen, wurde aber gern auch als Ohrring oder Nasenpiercing zweckentfremdet oder einfach an die Jacke geheftet. Damit sollte sie ein Symbol jener kaputten Gesellschaft sein, in der die Punks sich wähnten.

Lederjacken bildeten den Träger für Bemalungen, Aufnäher, Ketten und Stifte. T-Shirts und Jeans wurden nur in zerrissenem Zustand getragen, ebenfalls um sich abzusetzen. Die Hosen (vor allem Jeans der Marke Levi’s oder aus Leder) waren extrem eng, die Füße wurden in Springerstiefel gesteckt. Bald nahmen Modemacher, allen voran Vivienne Westwood, diese Ideen auf und entwickelten sie weiter. Nicht zuletzt gehörten zu den Markenzeichen die extrem düster geschminkten Gesichter und die Irokesenfrisur – die Haare wurden mit Zuckerwasser oder farbigem Haarspray massiv verstärkt.

Alles roch nach Underdog, Working Class, antikapitalistischer Rebellion. Für einen normalen Job geeignet war dieses Outfit natürlich nicht – aber welcher echte Punk wollte schon einem bürgerlichen Beruf nachgehen.

London wird nach New York zum zweiten Hotspot

Zunächst spielten die Bands nur live in den New Yorker Clubs, aber bald gingen die Ersten ins Plattenstudio und verewigten diese neue Musik auf Vinyl. Noch 1975 veröffentlichte Patti Smith, eine der Vorreiterinnen der neuen Bewegung, ihr Album „Horses“. Die Ramones, ebenfalls aus New York, folgten kurz darauf – und wurden zu einer legendären Punkband, deren Ruhm bis heute nachhallt.

Es konnte gar nicht ausbleiben, dass diese neue, laute, ungestüme und wilde Bewegung auch bald über den großen Teich schwappte. Schon wenige Monate nach dem ersten Erscheinen des Punk in New York entwickelte sich London zum zweiten Hotspot. Hier gab es einen Musikmanager, der rasch erkannte, welche Chance der Punk bot: Malcolm McLaren, der später selbst ziemlich innovative Musik machen sollte.

McLaren formte aus ein paar blutjungen Musikern jene Band, die ganz schnell zur legendärsten Punkband überhaupt wurde: The Sex Pistols. Sie hatten vor ziemlich genau 50 Jahren, am 6. November 1975, ihren ersten Auftritt in London und machten sofort von sich reden. Ihre Single „God Save the Queen“, ein wütendes, aggressives Pamphlet gegen das britische Königshaus, veröffentlicht zum Silbernen Thronjubiläum der Queen 1977, wurde zu einer Hymne der Punk-Bewegung. Der Song war Teil des einzigen Studioalbums der Band mit dem Titel „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“.

Zum wohl größten Star des Punk wurde Sid Vicious, der 1977 als Bassist bei den Sex Pistols einstieg. Er machte mit einem extremen Chaos auf der Bühne, Selbstverletzungen und Drogenexzessen Furore. 1979 wurde er wegen des Verdachtes, seine Freundin Nancy Spungen umgebracht zu haben, angeklagt. Kurz darauf starb er an einer Überdosis Heroin. Sein kurzes Leben wurde zur düsteren Legende und symbolisiert wie kaum ein anderes, dass die frühe Punk-Bewegung auch eine selbstzerstörerische Tendenz hatte. Andere wichtige und bis heute berühmte britische Punkbands waren The Damned, The Jam und vor allem The Clash.

Fast spielend die Mauer überwunden

Auch in deutschen Großstädten, allen voran West-Berlin, Düsseldorf und Hamburg, gehörten Punks mit ihrem auffälligen Look bald zum alltäglichen Bild. Sie lungerten auf Marktplätzen, Bier trinkend und Passanten anpöbelnd (allerdings waren sie gewöhnlich nicht aggressiv im Sinne von gewalttätig). Brave Bürger empörten sich – wer heute ein bisschen auf YouTube sucht, findet noch damalige TV-Berichte, in denen Befragte fordern, man solle diese Typen doch einfach „vergasen“. Schon 1976/77 wurden auch die ersten westdeutschen Punkbands gegründet. Das Zentrum lag damals in Düsseldorf mit Bands wie Fehlfarben („Keine Atempause“), Big Balls und Mittagspause, aber auch in West-Berlin, wo sich PVC gründete.

Wie mitreißend und verbindend Punk für seine Anhänger war, zeigt die Tatsache, dass er fast spielend die Mauer überwand. Auch in der DDR bildete sich bald eine Szene, klein zwar, aber dafür umso aufmüpfiger und noch provozierender als im Westen. Denn während der Punk dort zwar eine antikapitalistische und anarchische Bewegung war, aber grundsätzlich nicht das System der Demokratie infrage stellte, stellte er im real existierenden Sozialismus die Systemfrage. Plastic aus Ost-Berlin, gegründet 1979, gilt allgemein heute als erste Band des DDR-Punk. Später kamen andere wie Rosa Extra und Wutanfall dazu.

In West und Ost vereinigten sich die entsetzten Erwachsenen in ihrer gemeinsamen Ablehnung der Provokateure. Im Westen erteilte die Polizei Platzverbote, meistens mit wenig Erfolg. Aber da die Punks keine echte Gefahr waren, sondern lediglich ein öffentliches Ärgernis darstellten, ließ man sie meistens in Ruhe. Das änderte sich erst, als sie sich mit der zum Teil militanten Hausbesetzerszene vereinigten.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Im Osten aber war der Punk mehr als eine jugendliche Subkultur, über die die Erwachsenen sich wohlfeil aufregen konnten. Hier wurde er zu einer rebellischen Freiheitsbewegung von unten. Seine jugendlichen Fans wollten sich nicht einfügen in die spießige, kleinbürgerliche Welt des real existierenden Sozialismus, sondern ausbrechen aus der vorherrschenden geistigen und gesellschaftlichen Enge. SED-Führung und Stasi hatten feine Antennen dafür und bekämpften die Punks systematisch. Unter Vorwürfen wie „Rowdytum“, „öffentliche Herabwürdigung“, „Zusammenrottung“ oder „asoziales Verhalten“ wurden Jugendliche, die sich als Punks fühlten, verhaftet, verhört, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt.

Die Stasi versuchte die Szene auch von innen zu zersetzen. Manche, wie die Punk-Aktivistin Jana Schlosser („Punk Jana“) aus Dresden und die Mitglieder der Band Wutanfall, wurden verhaftet und in den Westen abgeschoben.

Vom Punk zum Postpunk

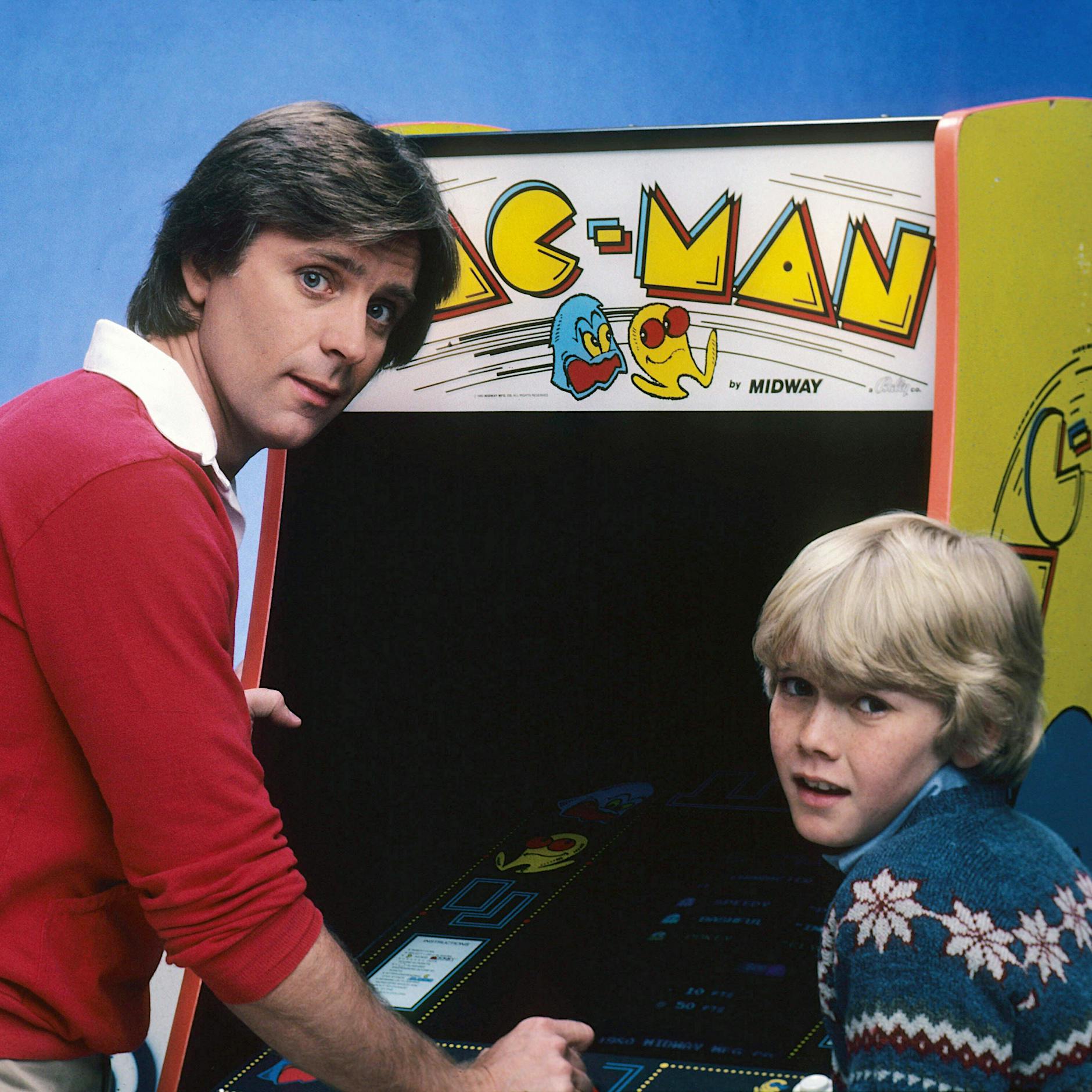

Zu dieser Zeit, Mitte der 80er-Jahre, war die erste Punk-Welle in den USA, England und der Bundesrepublik längst abgelöst von einer zweiten, die sich musikalisch stärker ausdifferenzierte. Und ab etwa 1983 zeigte sich ein Phänomen, das es in den popkulturellen Jugend- und Musikbewegungen immer wieder gibt: Der Punk flachte ab und wurde selbst mehr und mehr zum Mainstream und kommerziell erfolgreich. In Westdeutschland stürmten die Ärzte und die Toten Hosen die Charts mit ihrem poppigen Punk. Aber zugleich bildeten sich aus den Wurzeln neue Triebe – der sogenannte Postpunk. Je nach Geschmack werden darunter heute ganz verschiedene Musikstile wie New Wave, New Romantics und Elektro-Pop verstanden – Stile, die die 80er-Jahre musikalisch beherrschten und auch bei den heutigen Kids noch beliebt sind.

In den späteren 80ern ging man allgemein davon aus, dass der Punk eine Eintagsfliege gewesen sei. Doch Mitte der 90er machten Bands wie Green Day mit einem weiterentwickelten, kommerziellen und massenkompatiblen Punk, der allerdings seine ursprüngliche Urwüchsigkeit längst verloren hatte, erneut auf sich aufmerksam.