Kurt Ehrlich gehörte in den frühen 1920er-Jahren zu den erfolgreichsten Berliner Verlegern von Unterhaltungsliteratur. Doch er war umstritten, die Bücher oft als „Schund“ geschmäht. Wer war dieser vergessene Verlagsbuchhändler, dessen Biografie bislang nur fragmentarisch vorliegt?

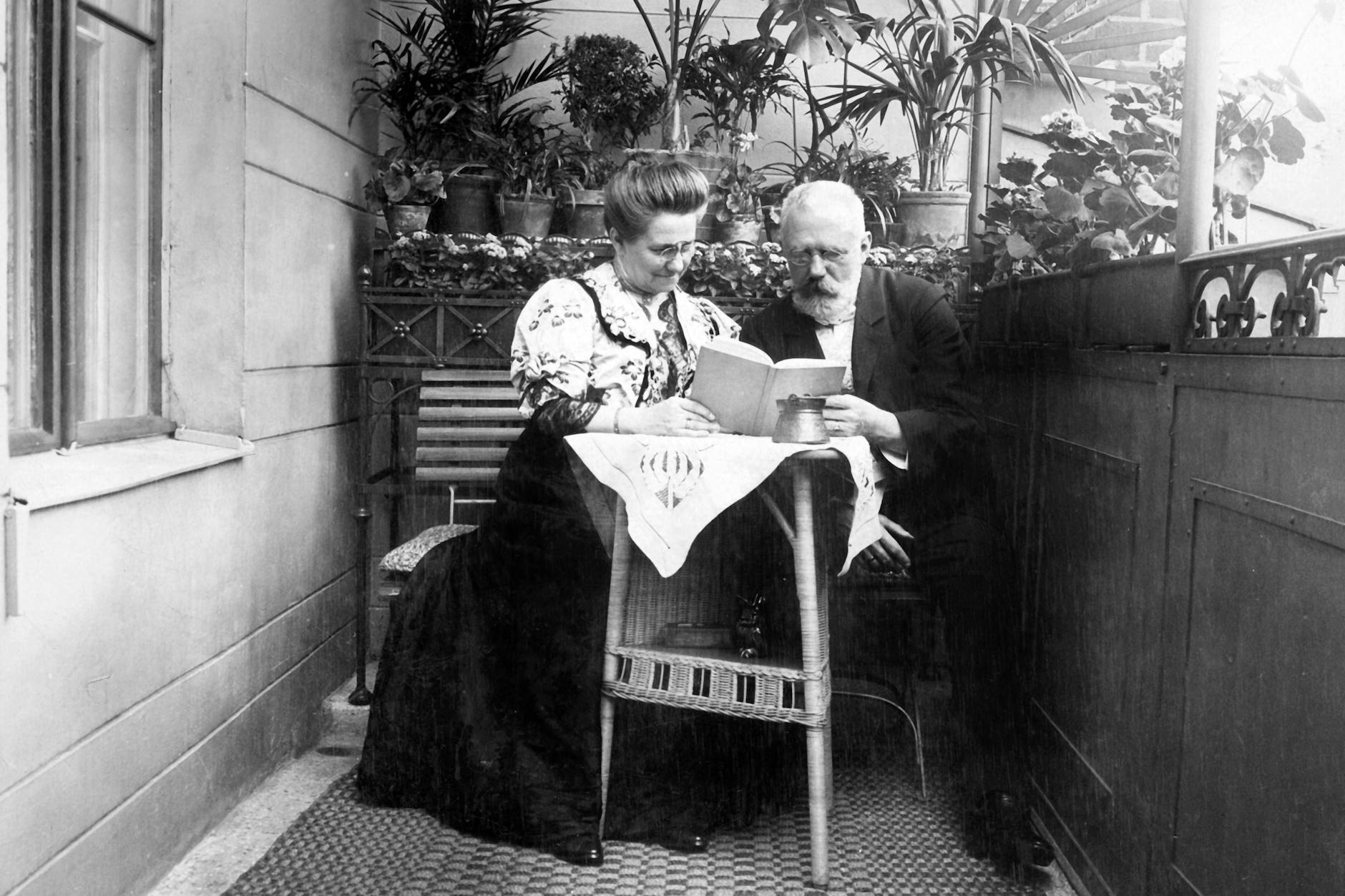

Kurt Ehrlich wurde am 28. Februar 1887 als Sohn des Kaufmanns Louis (Lewin) Ehrlich und dessen Ehefrau Johanne Dreger in Berlin geboren. Über Kindheit und Jugend ist nichts bekannt, auch nicht, wo er seine Ausbildung zum Verlagsbuchhändler absolviert hat. 1917 war er Armierungssoldat. Diese Soldaten waren nicht aktiv an den Kampfhandlungen beteiligt, sondern für den Bau, der Instandhaltung und dem Betrieb von Befestigungsanlagen zuständig. Im selben Jahr heiratete er in Schöneberg Adelheid Hiekmann aus Tilsit.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Im Oktober 1917 gründete er einen Verlag, dem er kurzerhand seinen eigenen Namen verpasste: Kurt-Ehrlich-Verlag. Sein Anspruch lautete dabei von Anfang an: preiswerte Unterhaltungsliteratur für alle. Noch im selben Jahr wurde Edmund Edels „Skandal im Viktoria-Klub – Roman eines Spielers“, der die Leser „in die eleganten Klubs des Berliner Westens“ führte, zum Überraschungserfolg. Das Buch verkaufte sich innerhalb von sechs Wochen 70.000-mal und machte Edel so zu einem der Star-Autoren des Verlages.

Doch nicht alle waren vom Ehrlich-Verlag begeistert. In einem Artikel vom 23. Juni 1921 diffamierte der Ohligser Anzeiger das Genre „Kriminalroman“ als literarisch „nicht vollwertig“. „So etwas führen wir nicht!“, das bekam der Autor des Artikels von einer empörten Verkäuferin im Buchladen zu hören. Gefragt hatte er nach Detektivromanen.

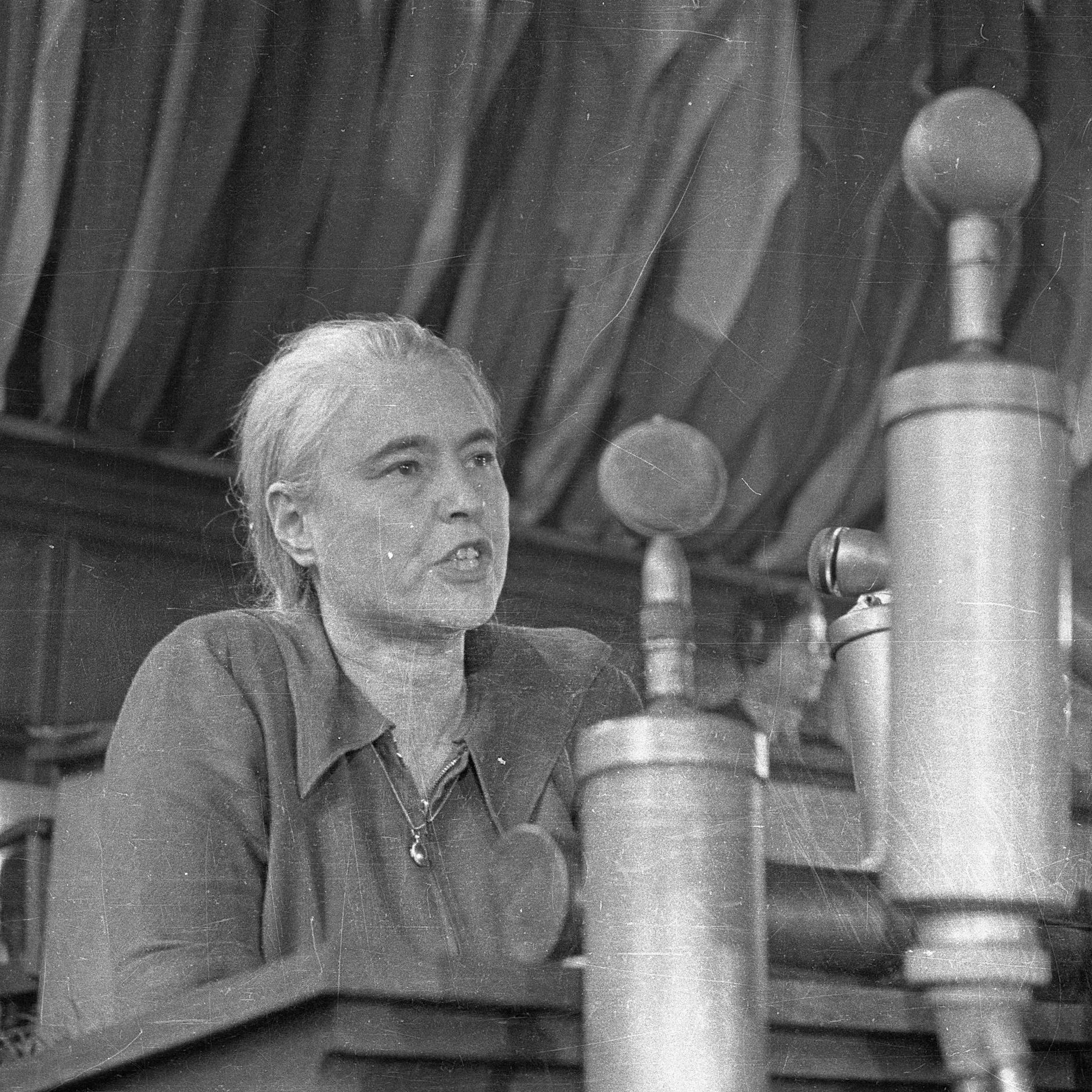

Aus dem Artikel ging aber dennoch hervor, dass sich so langsam eine positive Wahrnehmung dieses Genres entwickelte. Und das trotz aller Schmähungen, die vor allem ein Mann an den Tag legte: Karl Brunner, Gymnasiallehrer und „Erzfeind“ Kurt Ehrlichs. Brunner hatte man bereits 1911 in Berlin zum Leiter der „Zentralpolizeistelle zur Bekämpfung unzüchtiger Bilder und Schriften“ ernannt. Ein umstrittener Kämpfer für Sitte und Anstand, den viele als „Sittlichkeitsapostel“ verspotteten.

Ausschuss zur Bekämpfung der Schundliteratur

„Lest gute Bücher! – Meidet die Schundliteratur!“ mahnte am 1. November 1921 auch die „Volkswacht“ in einem Text, der zum Ziel hatte, die Moral und das Seelenheil der Leser zu bewahren, der Name der Zeitung war also Programm. „Sage mir, was du liest und ich will dir sagen, wer du bist“, raunten die Hüter über literarische Zucht und Ordnung dann auch noch ihren Lesern zu, die demnach kurz vor der Verdammnis im Höllenfeuer standen. Dann erfolgte die ultimative Schmähung: eine ausführliche Liste der „Schundheftreihen“ inklusive Namen und Adressen ihrer Verleger in Berlin, Dresden und Leipzig. Einer davon war Kurt Ehrlich.

Der Erste Weltkrieg war zwar längst vorbei, doch es herrschte offenbar ein Krieg der ganz anderen Art, deren Waffen vor allem Worte waren. Zusammengestellt hatte diese vermeintliche Liste des Grauens der „Groß-Berliner Ausschuss zur Bekämpfung der Schundliteratur“. Sie enthielt ausführliche Belehrungen darüber, welche Bücher man meiden sollte und welche nicht. Zum „Schund“ gehörten demnach unter anderem Schmankerl wie „Komtesse Ingeborg“, „Minx, der Geistersucher“, „Zehn Jahre in der Fremdenlegion“, „Aus dem Sumpfe der Großstadt“, aber auch Abenteuerhelden wie „Texas Jack“ oder gar „Der Weltdetektiv Sherlock Holmes“. Eine Brandmarkung der Verlage, zudem ein „betreutes Lesen“.

Auch die von Ehrlich herausgegebenen Detektivromane – Reihe: Ehrlichs Kriminalbibliothek – wurden regelmäßig zerrissen, seine „Bücher der Leidenschaft“ oder „Sittenromane“ als „schlüpfrig“ oder „pornografisch“ gebrandmarkt, die Bücher beschlagnahmt und unter Umständen ein Prozess angestrebt. Oftmals mussten beanstandete Stellen ersetzt oder überarbeitet werden, so zum Beispiel in Arthur Zapps „Brautnacht“, dem Band 9 der Ehrlich-Reihe „Bücher der Leidenschaft“.

Warnungen verhallten bei den Lesern jedoch zumeist ungehört, und vor allem kurbelten sie den Verkauf noch zusätzlich an, anstatt ihn zu unterbinden. Man wollte nur zu gerne unterhalten werden und gerade in schwierigen Zeiten keine bleischweren, moralisch einwandfreien Wälzer schmökern.

Zuverlässig befeuerte Ehrlich dann auch noch den Reiz des Verbotenen mit Vermerken im Verlagsprogramm à la „Beschlagnahmt gewesen, laut Reichsgerichtsurteil freigesprochen“. Titel wie „Fräulein Sünde“, „Schieber“, „Razzia der Liebe“ oder „Sylvias Liebesleben (Tragödie einer Morphinistin)“, wirkten wie Magneten, dagegen waren Brunner und Konsorten machtlos.

Mit Witz und Vehemenz gegen die Zensur

Zudem gaben sich renommierte Gebrauchsgrafiker für die luftig-leichten Illustrationen der Bücher die Klinke in die Hand. Vor allem Rolf Niczky, Philipp Zehbe, Grete Schmedes, Lutz Ehrenberger oder „Conny“ (Conrad Neubauer) fielen durch ihre qualitativ hochwertige Arbeit auf, Walter Trier illustrierte einen Leo-Heller-Gedichtband. Sie alle boten ein Feuerwerk an Stil und Geschmackssicherheit, das den beschwingten Zeitgeist auf perfekte Art und Weise widerspiegelte, was schließlich ab 1925 auch im K.E. Magazin, später Welt-Magazin, einer Zeitschrift aus dem Hause Ehrlich, fortgeführt wurde.

Was den moralinsauren Kritikern in ihren Elfenbeintürmen auch entgangen war: Nicht jeder hatte Zugang zu Bildung und somit auch zu anspruchsvoller Literatur. Es soll auch tatsächlich Menschen gegeben haben, die sich mit ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt finanzieren mussten, denen abends nach dem anstrengenden Tagwerk einfach nicht der Sinn nach Goethe & Co. stand. Der Graben hätte nicht größer sein können zwischen selbsternannter Elite und dem gemeinen Volk, das die Spannung und das Abenteuer liebte, gerne auch mal erotisch angehauchte Romane las, und sich das auch nicht nehmen lassen wollte.

Kurt Ehrlich handelte von Anfang an nach dem Motto „Immer vorwärts – nie zurück!“. Am 20. September 1924 wurde Ehrlich „wegen fortgesetzter Veröffentlichung und Ankündigung unzüchtiger Schriften“ aus dem Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig ausgeschlossen. Provokant veröffentlichte er daraufhin „Ehrlichs Börsenblatt für den gesamten Buchhandel“, was ihm schließlich gerichtlich untersagt wurde und er kurzerhand den Titel in „K + E Buchhändlerbörsenzeitung“ änderte. Noch im selben Jahr erschien seine Verlagsfestschrift namens „1917 bis 1924. Der siebenjährige Krieg des Verlages“, deren Titelbild einen preußischen Soldaten mit einer überdimensionalen Feder als Bajonett zeigte.

In dem „nicht für den Staatsanwalt“ bestimmten Werk ließ Ehrlich seine Star-Autoren Gunnar Frank, Edward Stilgebauer, Hans Land, Josef Wiener-Braunsberg, Artur Landsberger und andere zu Wort kommen und humorvoll über ihre Erfahrungen mit ihrem Verleger berichten. Ein jovialer, humorvoller und zuverlässiger Mann mit Hornbrille sei er demnach gewesen, der mit einem Maschinengewehr auf dem Tisch schon einmal neue Autoren schockte, so wie Leo Heller, der zunächst nicht gemerkt hatte, dass die Waffe aus Pappe war.

Die zweite Hälfte der 1920er-Jahre waren für Kurt Ehrlich jedoch alles andere als beschwingt. 1926 wurde der Kurt-Ehrlich-Verlag liquidiert und durch den Delta-Verlag ersetzt, den Ehrlich selbst gegründet hatte. 1932 geriet allerdings auch der Delta-Verlag in Zahlungsschwierigkeiten, 1933 wurde er ganz aus dem Adressbuch des Deutschen Buchhandels gestrichen. Die Ausgrenzung aus dem Wirtschaftsleben war damit bereits abgeschlossen, in den Jahren darauf folgte dann die Vernichtung des ganzen Menschen – als Sohn eines Juden galt er für die Nationalsozialisten als „Mischling 1. Grades“.

Von den Nazis verfolgt

1937 wohnte Ehrlich noch in der Berliner Kurfürstenstraße 103 in einer Pension namens „Pension Atlantik“, bevor er dann zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Frankreich floh. Erst ein Streit um den Nachlass seines Halbbruders, dem Biochemiker Prof. Dr. Felix Ehrlich, der am 23. Januar 1942 in Breslau ohne Nachkommen gestorben war, brachte Licht in das Dunkel, was mit Kurt Ehrlich in der Zwischenzeit passiert war. Die entsprechende Akte wird heute im Brandenburgischen Landeshauptarchiv aufbewahrt. Aus ihr geht hervor: Während Felix’ Schwester und Halbschwester sich um eine Briefmarkensammlung stritten, kämpfte Kurt Ehrlich bereits in Gurs im größten Internierungs- und Deportationslager des unbesetzten Südens in Frankreich um sein Leben.