Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Da steht er auf einem Felsen, 16 Meter hoch und 25 Meter lang bis zur Schwanzspitze, in der tief stehenden Sonne glänzt die Bronze matt. Sein Hinterteil reckt er demonstrativ dem Ussuri entgegen. Das andere Ufer ist bereits Russland, aber dort ist kein Mensch zu sehen. Diesseits ist auch nicht viel los, was gewiss dem kalten Wind geschuldet ist, der hier unablässig von Nord bläst. Heute stürmt es besonders. Deshalb stoppt auch der Kahnverleih unten am Ufer, man darf nicht wie sonst bis zur Mitte des Flusses fahren, der auf unserer, also der chinesischen Seite, Muling He heißt.

Das Wasser strömt mal dahin und mal dorthin, es mäandert durch die Wälder, es gibt Nebengewässer und Arme, die Inseln umfließen. Um die kleine dort, Zhenbao Dao genannt, keinen Quadratkilometer groß, führten die beiden Anrainer 1969 Krieg – als gäbe es nicht schon genug unbewohntes Land auf beiden Seiten des Grenzflusses.

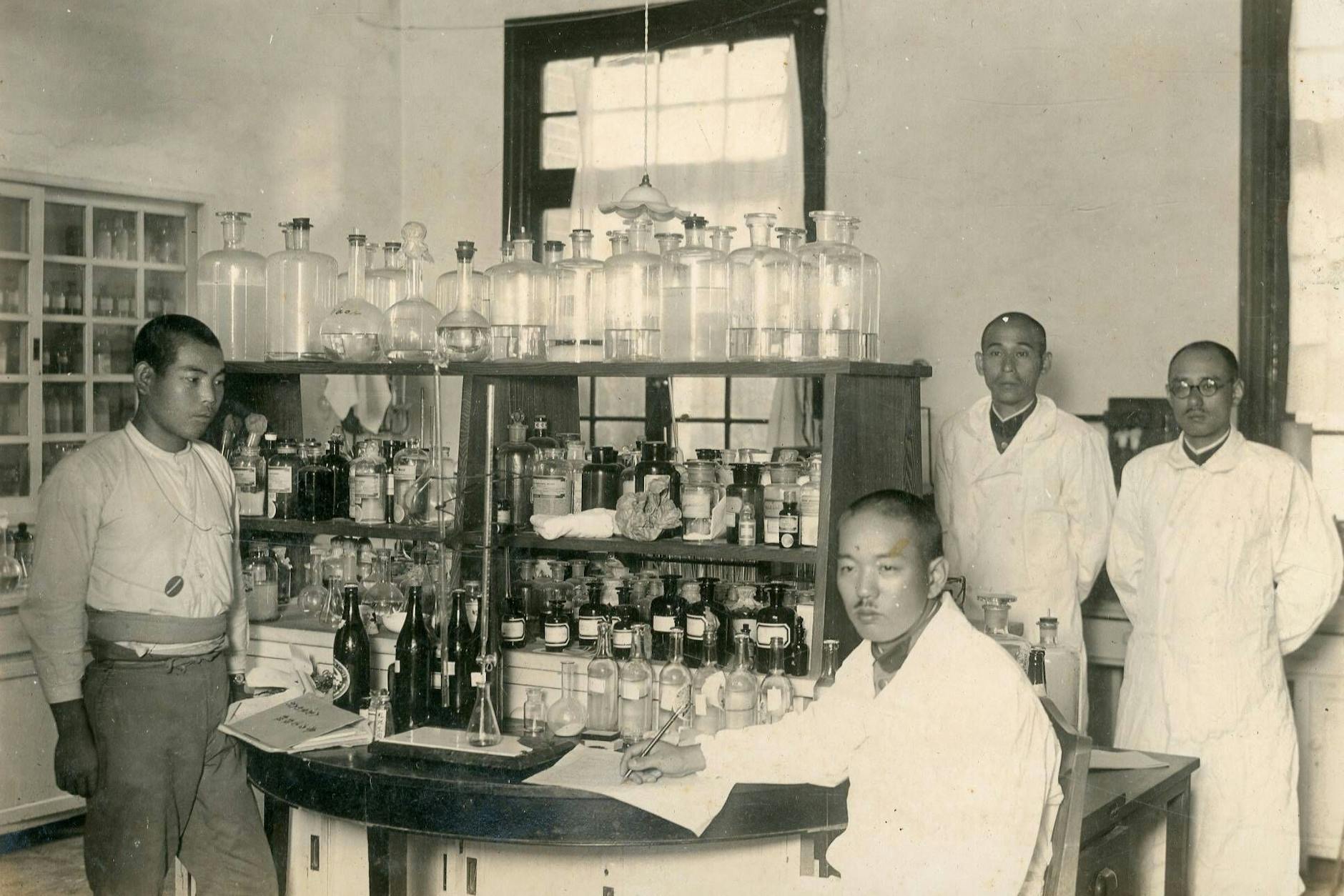

Krieg ist auch der Grund, weshalb wir hier sind. Allerdings jener Krieg, der im August 1945 an eben diesem Ort endete. 1987 war ich in Hiroshima gewesen, Jahrzehnte später studierte dort mein Jüngster, Fritz Schumann, und kletterte über die Ruinen auf Okunoshima, einer der Stadt vorgelagerten Insel. Das waren die Reste einer Fabrik, in der seit 1929 – mit deutschem Knowhow – produziert worden war: in anderthalb Jahrzehnten genau 6600 Tonnen Senfgas, Phosgen und Blausäure.

Das international geächtete Giftgas setzten die japanischen Faschisten in den von ihnen eroberten Ländern ein, vorzugsweise in China. Beim Rückzug verscharrten sie die Behälter in chinesischer Erde, ohne die Orte zu notieren. Später konnten sie sich nicht mehr daran erinnern, überhaupt in China gewesen zu sein, gar Kriegsverbrechen verübt zu haben. Noch heute sterben Menschen an den Giftstoffen, wenn etwa bei Tiefbauarbeiten Tonnen zutage gefördert werden oder aus den durchgerosteten Behältern das Gift ins Grundwasser gelangt.

Auf den Spuren der Kwantung-Armee

Fritz recherchierte seit Jahren zu dem Thema in Archiven, befragte Beteiligte und Zeugen (die inzwischen alle verstorben sind), konsultierte weltweit Experten und ist inzwischen selbst einer. Gelegentlich begleite ich ihn auf Forschungsreisen, weil wir irgendwann gemeinsam ein Buch zu eben diesem Thema herausbringen werden. Darum sind wir auch hier, nachdem wir in der Provinzhauptstadt Harbin die Spuren der berüchtigten Einheit 731 der Kwantung-Armee studiert haben, jener Verbrecherbande, die mit chemischen und biologischen Waffen experimentierte und mindestens eine Viertelmillion Menschen auf diese Weise ermordete.

Der Tiger aus gediegenem Blech ist geschlechtslos, bemerken wir, als wir zwischen seinen mächtigen Hinterbeinen stehen. Er soll der größte der Welt sein. Das steht nirgends, nicht einmal im Internet. Wikipedia kennt zwar die weitläufige Siedlung Hulin und weiß, dass sie transkribiert so viel wie Tigerwald oder Tigerkopf heißt, aber viel mehr hat die größte Enzyklopädie der Welt über diesen abgelegenen Ort in der Provinz Heilongjiang auch nicht mitzuteilen. Die deutsche Umschreibung erklärt allerdings, warum hier dieser gewaltige Tiger thront – und ich amüsiere mich bei dem Gedanken, in Schweinfurt, Darmstadt oder Pforzheim käme eine Marketingabteilung auf eine ähnlich verwegene Idee.

Die Katze auf dem Felsen überragt nicht nur den Grenzfluss, den die ganze Welt kennt, sondern auch ein Wiesendreieck, das gesäumt wird von den zwölf Tieren, die den chinesischen Jahreskreis bilden: Ratte, Schwein, Hase, Schlange und so weiter. Diese hocken, jedes Tier für sich, auf schwarzen Marmorsockeln und heben die Nasen keck in den Wind, der die umstehenden Lärchen in Schieflage bringt. Nirgendwo ist ein Baum zu sehen, der kerzengerade in den Himmel wächst. Die Vegetationsperiode dauere hier von Ende Mai bis September, sagen die Chinesen, die vor ihre winzigen Häuser Plastikplanen gespannt haben, damit der kalte Wind nicht durch die Ritzen zieht. Das Leben im nordöstlichsten Zipfel des Landes ist hart, die Einkommen sind mit die niedrigsten im ganzen Land.

Japan und Nazideutschland waren auch Waffenbrüder

In Hulin, und das ist der Anlass unserer weiten Reise, wurde die letzte Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Asien geschlagen. Chinas Geschichtsschreibung addiert die 1931 begonnene japanische Okkupation der Mandschurei und nachfolgende Kriegsverbrechen, weshalb aus Sicht der Chinesen dieser Krieg 14 Jahre dauerte und antifaschistischer Widerstandskampf war.

Japan und Nazideutschland waren sowohl ideologische Bundesgenossen als auch Waffenbrüder. In jenen knapp anderthalb Jahrzehnten verloren etwa 35 Millionen Chinesen ihr Leben, was in den Weltkriegsstatistiken kaum ausgewiesen wird. Auf den Mordstätten Asiens führte man nicht so genau Buch wie in den Konzentrationslagern und an den Fronten des christlichen Abendlandes.

Der Bau der Festung Hutou war von den Japanern in den 30er-Jahren veranlasst worden. Hunderttausende Arbeitssklaven hauten unter mörderischen Bedingungen die größte Festungsanlage Asiens in den Fels, gedacht als Ausgangspunkt zur Eroberung Sibiriens. Das unterirdische Labyrinth der Festung erstreckte sich über zwölf Kilometer, die japanische Kwantung-Armee erklärte es zur „Maginot-Linie des Orients“. Die transsibirische Eisenbahn führte in nur 17 Kilometern Entfernung vorbei – die erreichte man damals von der Festung aus mit der 41-cm-Haubitze, welche 1000 Kilogramm schwere Granaten verschoss. Es war Japans größtes Geschütz. Damit traf man die einzige Bahnverbindung zwischen Chabarowsk und Wladiwostok.

90 Tage nach dem Sieg der Anti-Hitler-Koalition in Europa eröffnete die Sowjetunion – den westlichen Verbündeten war’s versprochen – die „zweite Front“ gegen die Japaner. Am 8. August 1945. Zwei Tage zuvor hatten die USA Hiroshima atomisiert, am Tag darauf stieg über Nagasaki der Atompilz auf.

Sturm auf die Hutou-Festung

Eine Woche nach der sowjetischen Kriegserklärung an Tokio forderte der Tenno, der japanische Kaiser, in einer Rundfunkansprache seine Soldaten auf, die Waffen niederzulegen. „Jetzt hat der Krieg fast vier Jahre gedauert. Trotz des Besten, das von allen geleistet wurde – des tapferen Kampfes der Land- und Seestreitkräfte, des Fleißes und der Emsigkeit Unserer Staatsdiener und des hingebungsvollen Dienstes Unserer einhundert Millionen Menschen –, hat sich die Kriegssituation nicht unbedingt zum Vorteil Japans entwickelt, während die allgemeinen Entwicklungen der Welt sich gegen sein Interesse gewandt haben.“

Auch in der Festung Hutou empfing man die Radio-Aufforderung zur Kapitulation – doch die Besatzung hielt die Forderung für eine Verschwörung und widersetzte sich. Die Emissäre, die die vor der Festung zusammengezogenen Sowjettruppen entsandten, wurden enthauptet. Nachdem alle Verständigungsangebote gescheitert waren, stürmten 20.000 Rotarmisten das Labyrinth mit Bombern und Kampfflugzeugen, Panzern und Pionieren. Die Russen kämpften sich tagelang durch die unterirdischen Gänge, attackiert von 1500 Japanern. Am Ende streckten noch 53 von ihnen die Waffen – mehr waren dazu nicht in der Lage, die anderen waren alle tot. Auch etwa 2000 Rotarmisten bezahlten den Irrsinn mit ihrem Leben.

In dem Geflecht der tropfnassen Gänge, düster und kalt, kann man noch die Einschusslöcher an den Wänden sehen und mit den Händen spüren. Uns fröstelt. Die kleine Chinesin mit der großen Goldrandbrille im dünnen dunkelblauen Hosenanzug, die uns durch die unterirdischen Aufenthaltsräume und Munitionslager führt, bibbert, spricht jedoch warmherzig von maruta, die diese Tunnel in den Berg trieben. „Maruta“ nannten die japanischen Herrenmenschen die Chinesen: „Holz“, keine Subjekte, sondern Objekte, mit denen man nach Gutdünken verfuhr.

Die Innenausstattung ist verrottet oder in der Hitze der Flammenwerfer verbrannt. Im modernen Museum, das vor einigen Jahren oberirdisch hinzugefügt wurde, ist die Geschichte der Festungsanlagen dokumentiert. Im Internet ist das Studium der Artefakte und dazugehöriger Erläuterungen (noch) nicht möglich. Die Chinesen, ansonsten technikaffin wie kaum ein anderes Volk, tun sich schwer damit, diesen Teil ihrer Geschichte ins Netz zu stellen.

Kanonen, die weg sind, können nicht mehr schießen

Auf den dreisprachigen Tafeln (Chinesisch, Russisch, Englisch) erfährt man auch, dass die Sowjetsoldaten alle Waffen und Geschütze mit sich führten, als sie wieder abzogen. Moskau wusste bei Kriegsende nicht, wie sich die Beziehungen zum Nachbarn künftig gestalten würden. Und Kanonen, die weg sind, können bekanntlich nicht mehr schießen. Die Russen ließen aber einen Obelisken auf dem höchsten Punkt der Festungsanlage zurück sowie eine Platte mit kyrillischen Lettern, die Stalin rühmt, den „Generalissimus der Sowjetunion“, und an die tapferen Kameraden der 1. Fernostfront erinnert, die die Stadt und die Festung Hutou von japanischer Besatzung befreiten.

Vor dem Museum dehnt sich ein riesiger Parkplatz, der gesäumt wird von Darstellungen der Vergangenheit. Am Fuße eines meterhohen Denkmalsockels, darauf ein Rotarmist und ein chinesischer Soldat mit einem Gewehr, stehen acht Militärs (darunter sogar eine Frau), übermannsgroß und in Bronze. Im Museum waren auch ihre Köpfe zu sehen. Einer jedoch fehlte: Hauptmann Kim Il-sung. Zufall oder Absicht? Belegt ist, dass der Koreaner in der 88. Schützenbrigade der 2. Fernostfront der Roten Armee als Bataillonskommandeur kämpfte.

Wenige Autokilometer entfernt, auf dem höchsten Punkt des Huxiao-Berges, lag einst der Führungspunkt der Festung, das Headquarter. Davon ist nichts geblieben. Vor anderthalb Jahrzehnten wurde dort auf fast 30 Hektar ein Gedenkpark angelegt. „Memorial Park at The End of World War II“ ist in einen Findling gemeißelt. Er liegt am Fuße einer breiten Treppe, auf der wir über viele Stufen zu einer Säule emporsteigen, auf der eine allegorische Figur, umflattert von mehreren Vögeln, eine Taube gen Himmel reckt.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Links und rechts der Stiegen finden sich Steine mit Texten und Kunstwerke unterschiedlicher Art, eine Chronik des Krieges. Mal martialisch, mal heroisch, mal metaphorisch, mal misslungen. An manchen Stellen bröckelt auch bereits der Beton, die Anlagen in Treptow und Tiergarten befinden sich in einem deutlich besseren Zustand. Nun ja, in Berlin ist nur das politische Klima rau, nicht auch das Wetter.

So viele Menschen scheinen sich auch nicht nach Hutou zu verirren. Wir sind die einzigen Besucher. Die Blumen am Sockel der Siegessäule sind schon lange vertrocknet. Um 15.30 Uhr am 26. August 1945 endete die Schlacht um die Festung Hutou, steht dort zweisprachig. „Exactly 11 days after the Japanese Emperors’s announcement of surrender“ wurde „Hutou zum Endpunkt des Zweiten Weltkriegs“.