Nach langen Jahren als Journalist ist Harald Jähner zum Geschichtserzähler geworden. Der große Erfolg seines Buches „Wolfszeit“ zeigt, dass seine Art, die Vergangenheit aufzuschließen, bei vielen Menschen einen Nerv trifft. In dieser Woche erscheint sein Buch „Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen“. Wir haben uns mit dem früheren Feuilletonchef der Berliner Zeitung im Literaturhaus an der Fasanenstraße verabredet, um mit ihm über die Weimarer Republik zu sprechen. Für ein kurzes Fotoshooting räumt Janika Gelinek, eine der beiden Leiterinnen des Literaturhauses, ihren schattigen Arbeitsplatz auf dem Balkon. Wenig später schließt sie für uns das Kaminzimmer auf, das mit seiner historischen Anmutung perfekt zu unserer Zeitreise mit Harald Jähner passt.

Berliner Zeitung: In deinem Buch „Wolfszeit“ hast du einige Stereotype über die deutsche Nachkriegszeit gegen den Strich gebürstet. Ein Kapitel widmet sich der Tanzlust, obwohl doch die Annahme verbreitet war, dass die Menschen beim Wiederaufbau keine Zeit für Vergnügungen hatten. Gab es für „Höhenrausch“ ähnliche Überlegungen, Geschichte neu zu erzählen?

Harald Jähner: Geschichte neu erzählen zu wollen, wäre sicher vermessen. Aber mir fiel auf, dass es im Grunde zwei Sorten Bücher über diese Zeit gibt. Die eine beschäftigt sich mit den 20er-Jahren, das sind dann die „goldenen“ und „wilden“; in diesen Büchern geht es vor allem um die Kultur, auch die Massenkultur. Die andere Sorte beschäftigt sich mit der Weimarer Republik, in der Regel mit den Stichworten des Scheiterns, der Krise, der überforderten Bürger. Das fällt oft auseinander. Mich hat interessiert, wie beides zusammenhängt. Und ähnlich wie bei der „Wolfszeit“ interessiert mich das Gefühlsleben in all seiner Komplexität als der Ort, an dem politische Überzeugungen formatiert werden.

Politik und Gefühl, tatsächlich?

Ich glaube, dass politische Einstellungen natürlich auf rationalen Überlegungen fußen, aber vor allem auf Gefühlen, Stimmungen, Ängsten, Sorgen, Träumen, auch dem Verhältnis zum eigenen Körper. Dazu habe ich versucht, Schicksalsorte zu finden, an denen das Gefühlsleben der Weimarer Republik neu konditioniert wird. Im Büro, im rasant zunehmenden Verkehr, auf der Tanzfläche, beim Sport und in der Kampfgruppe beispielsweise.

Der erste Satz lautet: „Geschichte wird manchmal mit dem Fotoapparat gemacht.“ Wie gut ist die Fotografie als Quelle?

Fotografien sind oft sprechend für bestimmte Haltungen oder Träume, etwa für das, was man als elegant oder schön empfindet. Fotos transportieren immer Tendenzen, man kann sie nicht als objektiv ansehen, das ist gerade das Interessante. Und die 20er-Jahre waren bildersüchtig. Das relativ neue Medium entwickelte sich technisch rasant: Die Leica-Kamera ermöglichte Momentaufnahmen, Schnappschüsse, sie erlaubte etwa Ernst von Salomon das versteckte Fotografieren von Politikern, sie ermöglichte eine höchst dynamische Sportfotografie. All das hat den Blick auf die Weimarer Republik nicht nur wiedergegeben, sondern das damalige Sehen verändert. So pushte die Fotografie auch die Tempobegeisterung der Zeit.

Ein besonderes Tempo herrschte auch im Wohnungsbau. Zwischen 1925 und 1931 entstanden etwa 146.000 neue Wohnungen in Berlin, in den sechs Jahren von 2013 bis 2019 nur reichlich 91.000. Stadtplanung sei Glücksplanung, sagte der damalige Baustadtrat Wagner. Warum war der Wohnungsbau effektiver als heute?

Weil es weniger Bürokratie gab und weil die Not wesentlich größer war. Da mussten ganze Siedlungen in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft werden. Der Massenwohnungsbau in der Weimarer Republik war eine Reaktion auf das Wohnungselend. Es war ein großes Glück, dass man damals nicht nur Architekten hatte, die rationell bauen konnten, sondern auch noch einen hohen ästhetischen Anspruch damit verbanden, wie Bruno Taut beispielsweise, der in den Massensiedlungsbau eine betörende Eleganz brachte.

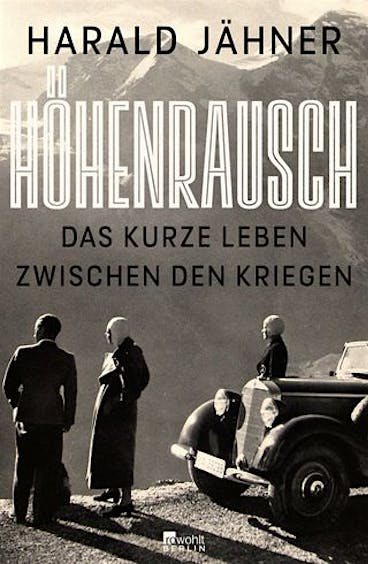

Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Rowohlt Berlin, 560 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 28 Euro.

Lesung: 11. September, 18 Uhr, Großer Sendesaal des rbb und Übertragung auf Radio Eins.

Natürlich drängt sich die Frage nach weiteren historischen Parallelen auf, die Wiederkehr des Ressentiments etwa und überhaupt die Rolle von Affekten in der Politik. Wie stark sind diese Parallelen, und muss man da beim Vergleichen nicht ein bisschen aufpassen?

Die Menschen der Weimarer Republik waren uns in vielerlei Hinsicht verblüffend ähnlich, in einigem aber sehr anders. Ich glaube, dass wir im Moment weder den Radikalismus und Rigorismus verspüren wie damals, jedenfalls nicht so massenhaft. Wir haben nicht diese Sehnsucht, uns vollkommen von der Vergangenheit frei zu machen, wir träumen nicht von einer Erneuerung des Menschen von Grund auf. Wir sind in unseren politischen und gesellschaftlichen Zielen, sogar den privaten, wesentlich maßvoller, als es die Leute in der Weimarer Republik waren. Andere Dinge werden immer ähnlicher. Besorgniserregend finde ich den Überdruss, den man aneinander empfindet, vor allem gegenüber Menschen mit anderen Meinungen. Einem Menschen, der eine andere Meinung vertritt, wohlwollend zu unterstellen, dass er es ebenfalls gut meint, aber nur die falschen Schlüsse zieht, betrachte ich als Grundbedingung demokratischer Kommunikation. Wenn das verloren geht, wird’s gefährlich. Die Bürger der Weimarer Republik konnten sich nicht mehr hören.

Das passende Zitat findet sich natürlich auch im Buch, von Helmuth Plessner. Es geht dabei eigentlich um den Großstadtverkehr. Um in der Gesellschaft zurechtzukommen, meinte er, müsse man sich auch mal verstellen, mit einer Meinung hinter dem Berg halten und eine Maske tragen können. Zwinkert uns da der Autor zu?

Ja! Plessner ist in gewissem Sinne eine Urgestalt der 20er-Jahre, obwohl er ein Einzelgänger war. Er war in hohem Maße interessiert an den Verkehrs- und Kommunikationsformen der Gesellschaft. Er warb darum, möglichst elegant und gewissermaßen unfallfrei miteinander auszukommen – aneinander vorbei- und wieder voneinander loszukommen. Es ging ihm um Takt und Verhaltenheit als Bedingungen gelingenden Zusammenlebens. Den Deutschen liegt der Small Talk ja überhaupt nicht, dieses Parlieren, um Beziehungen auf kleiner Flamme warm zu halten; er ist aber das Lebenselixier einer dichten Gesellschaft von einander Fremden, wie sie die moderne Großstadt hervorbrachte. Helmuth Plessner war ein Propagandist einer zarten, warmherzigen Distanziertheit, ein Antiradikalist, der die Schwächen seiner Zeit sehr genau diagnostizierte.

Man führt die Kriege leicht vom Schreibtisch aus

Die Radikalisierung jener Jahre führte zum Erfolg der NSDAP, die du als „die Partei des Pöbels und der Professoren“ beschreibst. Hat also die geistige Elite eine zwiespältige Rolle?

Sowohl in der Weimarer Republik als auch schon beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs gab es eine unselige Verbal-Radikalität der deutschen Professorenschaft. Man führt die Kriege immer leicht vom Schreibtisch aus, weshalb Intellektuelle in Kriegszeiten oft eine unselige Rolle spielen. Während die Arbeiter und vor allem die Bauern traditionell eine wesentlich bodenständigere Vorsicht walten und sich weniger von Emotionen mitreißen lassen.

Im Vergleich nehmen die Entwicklungen auf dem Land viel weniger Raum ein im Buch als in den Städten. Gab es da weniger Quellen?

Die Moderne war zunächst mal eine urbane Angelegenheit. Die Künste, die Massenkultur, alles, was damals Furore machte, fand in den Städten statt. Die Schlagzeilen gehörten den Städten, sie verhießen die neue Freiheit, und zu ihnen zog es die jungen Frauen aus der Provinz in großen Massen. Die Dörfer und Kleinstädte waren zugleich faszinierende, komplexe Orte, auf die die in Berlin entworfenen neuen Regeln nicht so recht passen wollten. Es gab Bauernaufstände, Attentate, Angriffe auf Gerichtsvollzieher, die die Steuern eintreiben und pfänden wollten. Das Landvolk litt unter Verletzungen und Kränkungen zahlreicher Art. Gleichzeitig wurde das Land aus den Städten heraus zu einer Lebensalternative stilisiert, zum wahren, besseren Deutschland, aus dem seine strahlende Zukunft erwachse, während die krank machende Großstadt auf Dauer zur geistigen und materiellen Verelendung verurteilt wäre. Das Land war eine riesige Projektionsfläche, auf der es politisch romantisiert und missbraucht wurde.

Einen großen Raum nehmen Körperkult und Sexualität ein. Ist die Zeit die Blaupause für das, was wir heute Identitätspolitik nennen?

Für die Identitätspolitik weniger, aber für die Gender-Debatte auf jeden Fall. Die Lust am Queeren war in den 20er-Jahren verblüffend ansteckend. Die Menschen hatten einfach Lust, androgyn aufzutreten, die Frauen kleideten sich in schmaler, kantiger Silhouette, trugen Bubikopf oder Eton-Schnitt, traten gar mit Monokel auf, rauchten Zigaretten mit Spitze. Der Dichter Peter Huchel besang die „Knäbin der Städte“. Homosexualität wurde ziemlich offen ausgelebt, viele empfanden die klassische Polarität der Geschlechter als antiquiert. Man traf schon damals in der intellektuellen Debatte Unterschiede zwischen Sex und Gender.

Aus der Sicht von Peter Gay, die er in seinem Buch „Die Republik der Außenseiter“ dargelegt hat, folgt dieser Libertinage dann die Rache des Vaters in Gestalt des Nationalsozialismus. Sind wir vor so etwas heute gefeit?

Wer weiß das schon? Das Vertrackte an der schweigenden Mehrheit ist ja, dass man allenfalls ahnt, was in ihr vorgeht. Es wird jedenfalls gefährlich, wenn sie den Eindruck hat, dass eine intellektuelle Elite die Selbstdarstellung eines Gemeinwesens vollständig usurpiert hat. Die Sorge darüber, wohin die Gender-Debatte und die Identitätspolitiken führen werden, motiviert dazu, sich die entsprechenden Phänomene der Weimarer Republik noch genauer anzuschauen. Auch damals wurde die Moderne von rechten Propagandisten zu einer Diktatur der Libertinage hochgejazzt und zum „Aufstand der Provinz“ gegen die Hauptstadt gerufen. Die Selbstdarstellung jener Zeit durch die Hauptstadtkultur hatte ja tatsächlich in weiten Teilen der Republik für eine Menge Irritationen gesorgt. Es machte sich ein Gefühl breit, dass eine dekadente Elite den Kulturbereich in einer Weise dominierte, dass man sich fremd im eigenen Land fühlte. Es gab viele, bei denen die schrillen, queeren, exaltierten Kulturphänomene aus Berlin Ängste auslösten, die zu einem Gefühl bedrohter Heimat hochstilisiert wurden. Allerdings ist die urbane Libertinage ab 1930 von sich aus in ein verzagtes Stadium eingetreten – auch ohne nationalsozialistische Keule. Auf den Höhenrausch, von dem ich im Titel ja spreche, folgten Erschöpfung und Enttäuschung.

Woraus schließt du das?

Das kann man an verschiedenen Phänomenen studieren, an der Mode, an der Veränderung der Frisuren, am besten aber lässt es sich wohl am Charleston zeigen. Die rauschhaften Befreiungsphänomene brachten auch Desillusionierungen mit sich. Die Frauen haben die Emanzipation nach einiger Zeit auch als Last empfunden, weil sie bemerken mussten, dass sie draufzahlten. Sie bekamen zwar viele neue Jobs, es entstand der Beruf der Stenotypistin, aber sie verdienten zu wenig, um ihre Träume zu verwirklichen. Und sie zahlten auch im Sexuellen drauf. Zwar haben viele Frauen es zunächst genossen, die Männer ausprobieren zu können, ehe sie sich fest an sie banden. Das war jedoch mit sexueller Ausbeutung verbunden. Die ungewollte Schwangerschaft spielte in dem Zusammenhang eine große Rolle, die Diskussion um Paragraf 218, auch damals schon. In der Wirtschaftskrise wurden insbesondere die Frauen mit den Härten der Freiheit konfrontiert. Die in den Massenmedien gefeierte „Neue Frau“ entpuppte sich als Konzept der gesellschaftlichen Eliten. Deshalb fiel es den Nationalsozialisten leicht, in der Krise gegen die Libertinage zu polemisieren.

Der Tanz als Schlüssel für die Zeit

Wir glauben, in einer schnelllebigen Zeit zu leben. Waren die Jahre der Weimarer Republik nicht sehr viel dynamischer?

Ein irres Tempo, das viele verrückt machte, auf allen Gebieten. Auch dafür können wir beispielhaft den aufpeitschenden Charleston nehmen, den getanzten Jazz. Seine große Zeit dauerte vielleicht fünf, sechs Jahre. Der Charleston ist übrigens deshalb so signifikant, weil er das Ende des Paartanzes bedeutete. Das war keineswegs ein ephemeres Moment der Freizeitgestaltung. Vielmehr drückte sich darin eine Bestätigung des Einzelnen aus. Plötzlich war es möglich geworden, als einzelne Frau die Tanzfläche zu stürmen und dort mit den anderen mitzutanzen. Es war das unmittelbar erfahrbare Erlebnis befreiter Individualität, eine gesellschaftliche Revolution. Daraus gehen dann die legendären Heldinnen der Nacht hervor, wie sie Christian Schad und andere gemalt haben, sein Porträt der Sonja, die bis heute eine charismatisch-selbstbewusste Frau verkörpert. Angesichts des Tempos, in dem sich diese Veränderungen vollzogen, sind wir heute eher behäbig. Genauso schnell aber war es um 1930 damit vorbei. Plötzlich wurde überall wieder Walzer getanzt.

Du schreibst: „Ohne das Tanzphänomen bliebe jede Erinnerung an die Weimarer Republik hohl.“ Aber was ist mit den Telefonistinnen, dem Autoverkehr, der politischen Radikalisierung?

Für sie gilt das Gleiche, deshalb beschreibe ich ja so genau, was beim Autoverkehr alles neu gelernt werden musste, warum die Frau am Steuer, der Girl Driver, zu einem so verführerischen Symbol für die neue Zeit werden konnte. Aber der rauschhafte Charleston, das alleine in der Menge Tanzen zu diesen euphorisierenden Rhythmen, war ein besonders wirkmächtiges Charakteristikum. Deshalb ist die abgedroschene Metapher vom Tanz auf dem Vulkan ja auch nicht totzukriegen, genau deshalb befindet sich im Zentrum des Großstadt-Triptychons von Otto Dix eine Jazzband. Es war die Zeit, in der die Unterhaltungsmusik kunstwürdig wurde.

Läuft man bei der Betrachtung der kulturellen Phänomene nicht Gefahr, die politischen Strömungen und ökonomische Entwicklungen zu vernachlässigen?