Wir treffen Ulrike Döpfner in einem Café am Kudamm. Über Kinder und Jugendliche erzählt sie aus persönlicher und professioneller Erfahrung. Die Berliner Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche erlebt auch als Mutter das Heranwachsen der nächsten Generation in stürmischen Zeiten. Die Einsamkeit während der Lockdowns habe für viele einen Einschnitt bedeutet, sagt die Buch-Autorin Döpfner. Social Media ist an die Stelle eines realen sozialen Lebens getreten. Was bedeutet das alles für den Selbstwert der nächsten Generation?

Berliner Zeitung: Wird die Corona-Zeit die Kinder und Jugendlichen, die die Einschränkungen erlebt haben, ein Leben lang prägen? Haben wir jetzt eine „Generation Covid“?

Ulrike Döpfner: Ich wäre vorsichtig mit zu weitreichenden Schlüssen. Klar ist, diese Generation wird belastet sein. Ihre Entwicklung ist durch die Lockdowns behindert worden. Es gibt viele Einzelfälle, die keine Hilfe bekommen und lange an den Folgen zu tragen haben werden. Doch glaube ich, dass sich diese Generation auch wieder fangen wird. Junge Menschen sind sehr flexibel und können eigentlich gut auf Veränderungen reagieren. Für mich ist das Wichtigste im Moment die Frage: Wie plant man in Zukunft, wenn es wieder eine Häufung von Inzidenzen gibt? Was passiert mit den Schulen, mit dem sozialen Leben der Kinder und Jugendlichen?

Welche Erkenntnisse ziehen Sie als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin aus den Corona-Lockdowns?

Junge Menschen – wie auch alte – sind mit der Einsamkeit nur sehr schwer zurechtgekommen. Kinder brauchen den Austausch mit Gleichaltrigen, müssen sich ausprobieren können. Die große COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ist zu dem Ergebnis gekommen: Die psychischen Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen sind deutlich gestiegen. Es wurde Ängste, Depressionen, Einschlafschwierigkeiten und andere Störungen beobachtet. Besonders betroffen waren Kinder aus sozioökonomisch schwierigen Haushalten. Der Alltag von über 80 Prozent aller Kinder und Jugendlichen war belastet. Es gibt kaum ein Kind, an dem diese Zeit spurlos vorübergegangen ist. Verschärft wird die Lage dadurch, dass es in den Praxen von Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten ewige Wartezeiten gibt. Und nicht jedes Kind mit Problemen wird zu einem Therapeuten geschickt. Hinzu kam, dass auf Corona ein schwieriges Frühjahr folgte, mit dem Krieg Russlands, wo es wieder neue Ängste gab.

Nicht jedes Kind wurde krank. Welche anderen Einschnitte sind wichtig gewesen?

Junge Menschen, die in dieser Zeit begonnen haben, allein zu leben und selbstständig zu werden – etwa als Studenten – haben eine Verzögerung ihrer Entwicklung erlebt. Sie müssen es jetzt wieder schaffen, sich in den „normalen Alltag“ einzufügen. Aber das kann geschafft werden. Die jungen Leute freuen sich, dass sie jetzt wieder feiern können. Und vielleicht sehen sie die Corona-Zeit im Rückblick gar nicht so negativ, weil sie entdecken, dass sie an der Herausforderung gewachsen sind. Hier kommt es sehr darauf an, wie stabil Kinder sind: Ein Kind mit einem guten Selbstwertgefühl wird die Zeit eher als gemeisterte Herausforderung sehen. Ein Kind mit schlechtem Selbstwertgefühl wird sich eher an die Belastung erinnern. Kinder könnten sich zum Beispiel sagen: Ich habe es geschafft, in der digitalen Welt ganz auf mich gestellt meine schulischen Leistungen zu bringen. Um wie viel leichter wird mir das jetzt in der realen Welt fallen, wo ich wieder in der Gruppe lernen und mit meinen Lehrern direkt kommunizieren kann.

Der Schritt in die digitale Welt war für die Kinder und Jugendlichen die vielleicht sichtbarste Veränderung in der Corona-Zeit. Welche Erkenntnisse haben Sie darüber?

Zunächst einmal haben wir gesehen, wie schlecht das deutsche Schulwesen aufgestellt ist. Deutschland war auf eine solche Situation überhaupt nicht vorbereitet. Wir müssen Schulen und Lehrer so ausstatten, dass sie die digitalen Anforderungen meisten können. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass wir hier unser volles Potenzial nutzen. Es hängt immer noch alles am Engagement oder der Kreativität einzelner Lehrer oder Schulleiter.

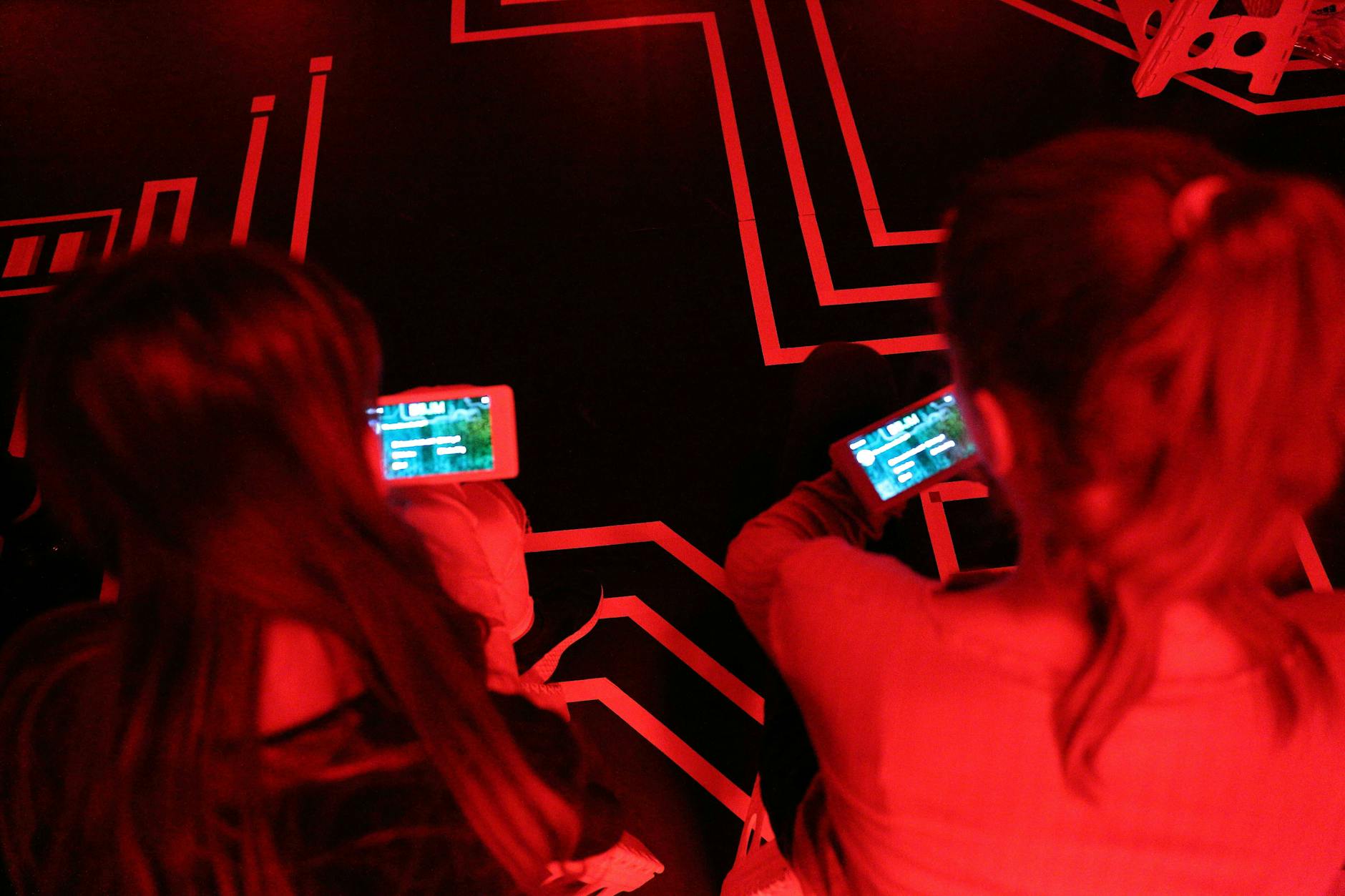

Die digitale Welt hat die Kinder und Jugendlichen jedoch in einem anderen Bereich voll erfasst: Sie leben ihr soziales Leben digital, mit „Influencern“ als Vorbild. Was bedeutet diese Entwicklung?

Die Isolation hat die jungen Leute förmlich in Social Media getrieben. Das ist nicht per se schlecht. Es hat immer schon Vorbilder gegeben, denen man nachgeeifert hat. Damals hat man sich einmal im Monat ein Poster gekauft und ins Zimmer gehängt. Aber heute sind die Influencer omnipräsent, sie begleiten die Jugendlichen rund um die Uhr, in einer Intensität, wie wir das vorher nicht kannten. Und die Jugendlichen – vor allem die Mädchen – verlieren sich in dieser Welt. Damit fehlt ihnen dann die Zeit für wirkliche Kontakte. Die scheinbare Perfektion dieser fiktiven Welt führt oft dazu, dass die Jugendlichen ihre eigene, reale Welt als minderwertig empfinden. Sie leben in einem ständigen Vergleich, in dem sie sich fragen: Wie ist das bei den anderen? Sie müssten sich aber fragen: Was bedeutet das für mich? In einer Welt der medialen Selbstdarstellung hat die Reflexion wenig Raum. Mädchen und Frauen schöpfen ihren Selbstwert vorrangig aus der Qualität der Beziehungen, die sie mit anderen Menschen haben. Jungs und Männer dagegen definieren ihren Selbstwert eher nach Erfolg und Leistung. Viele Mädchen verlieren sich deshalb in Social Media, weil sie glauben, dort soziale Beziehungen pflegen zu können. Aber es wird sehr problematisch, wenn du kein reales Leben mehr hast, weil die virtuellen Beziehungen nicht nachhaltig sind.

Hatten wir dieses Problem nicht schon vor Corona?

Ja. Und wir wissen, mit welchen Folgen: Viele Jugendliche, die einen schlechten Selbstwert haben – und Mädchen sind hier besonders betroffen – können durch Social Media in Schwierigkeiten geraten. Es gibt Studien, die zeigen, dass viele junge Leute Schlafstörungen entwickeln, weil sie nachts ihr Handy eingeschalten lassen und dauernd von irgendwelchen Nachrichten oder Alerts geweckt werden. Auch Mobbing ist ein riesiges Problem, welches durch Social Media verschärft wird.

Welche Rolle spielt es, dass die Vorbilder für die jungen Leute Kunstfiguren sind, die meist einen kommerziellen Hintergrund haben?

Viele Mädchen trauen sich nicht mehr, reale Fotos von sich ins Internet zu stellen. Die Fixierung auf ein vermeintlich perfektes Aussehen ist eine entscheidende Komponente auf Social Media. Die Eltern sollten den Kindern Felder eröffnen, wo es nicht nur um das Aussehen geht – Sport, Musik, Kultur, Natur. Wir sollten den jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten bieten, wo sie Energien entwickeln können und sich an anderen Dingen messen als nur an ihrer äußerlichen Erscheinung. Die Eltern können kritische Reflexionsprozesse anregen. Das geschieht übrigens nicht mit der totalen Ablehnung, indem die Eltern zu den Kindern sagen: Das ist ja alles Schwachsinn, was ihr da macht! Kinder haben Reifeschübe. Oft merken sie sich einen Hinweis der Eltern, auch wenn sie ihn beim ersten Mal brüsk ablehnen. Man muss da einfach dranbleiben. Und schließlich bietet die digitale Welt auch unvorstellbar viele Chancen. Dazu muss man sich allerdings im Internet auskennen, verteufeln ist der falsche Weg.

Heute sehen Kinder schon sehr früh Produktionen, die ihnen ein leistungsorientiertes Sex-Verhalten zeigen. Welche Rolle spielen Pornos?

Eine Kollegin von mir behandelt Sexualstörungen bei jungen Männern. Viele von ihnen haben ihre „Aufklärung“ über Pornos erhalten. Das ist ein wachsendes Problem. Männer wissen nicht, welche Rolle Individualität und Sensibilität beim Sex im echten Leben spielen. Viele wollen Sex darstellen, so wie sie es bei den Pornos gesehen haben. Die Folge ist, dass sie sich enorm unter Druck setzen und am Ende gar nichts mehr geht. Auch für viele Mädchen ist es ein Problem, weil die Fakes aus den Pornos keine Vorbilder im individuellen persönlichen Bereich der Gefühle sind.

Es könnte sein, dass viele ihr Scheitern an den virtuellen Idealen durch ein Übermaß an Alkohol oder Drogen kompensieren wollen. Sehen Sie hier eine Zunahme im Konsum?

Das Maß ist anders geworden. Auch Mädchen trinken mehr. Das Saufen bis zur Bewusstlosigkeit hat zugenommen. Dies kommt unter anderem auch daher, dass die jungen Leute aufgrund der Nutzung von Social Media eigentlich ständig unter Beobachtung leben: Sie werden von den Freunden und Freundinnen beobachtet und sie beobachten sich selbst. Sie können auch nicht mehr im Moment leben – jeder Augenblick wird inszeniert: Es geht nicht um das Ereignis, sondern um das Foto von dem Ereignis, das ich posten kann. Wichtig ist: Welche Pose, welches Lächeln, welcher Hintergrund? Oft besteht dann der Wunsch, diesem kontrollierten Leben zu entrinnen. Und das Mittel erscheint vielen der totale Kontrollverlust, wie eben durch Alkohol oder Drogen.

In Ihrem Buch „Der Schatz des Selbstwerts“ schreiben Sie, die Eltern sind die erste Adresse, wenn es darum geht, den Selbstwert der Kinder zu stärken. Was sollen Eltern machen, die selbst eine verkorkste Kindheit gehabt und daher einen Mangel an Selbstwertgefühl haben?

Es ist nie zu spät, sein eigenes Leben zu überprüfen. Meist denken die Leute über sich selbst erst nach, wenn es Probleme gibt. Sie fragen sich dann: Haben die Probleme meines Kindes vielleicht mit mir zu tun? Man kann sich sein Leben lang entwickeln. Die Neuroplastizität ist auch noch im Erwachsenenalter gegeben. Es gibt keine Ausreden, man kann immer lernen. Wichtig ist auch, dass die Eltern auf die Kinder keinen falschen Druck ausüben. Oft ist es so, dass die Kinder das Leben führen müssen, das ihre Eltern gerne gelebt hätten. Das geht immer schief.

Was kann die Gesellschaft tun, um den Selbstwert des Einzelnen zu heben?

In fast jedem Krankenkassen-Antrag für eine Therapie eines Kindes oder Jugendlichen ist in irgendeiner Weise der geschwächte Selbstwert ein Thema. Ein guter Selbstwert schützt in Krisen – und es ist auch von volkswirtschaftlichem Interesse, dass die Kosten für Behandlungen eingespart werden können. Ein guter Selbstwert geht meist einher mit einem guten Selbstvertrauen und unterstützt so auch kreative und innovative Leistungen – Fähigkeiten, die jede moderne Wirtschaft braucht. Ich verstehe daher nicht, warum wir im aufgeklärten 21. Jahrhundert nicht ein Schulfach haben, dass sich so nennt wie „Emotionale Selbstfürsorge“. Wo wir den Kindern zeigen, wie man mit Angst und Emotionen umgeht, wie gewaltfreie Kommunikation, Konfliktlösung oder Entspannung gehen, wie man sich und anderen Grenzen setzt. Wir würden das Klima in den Klassen verändern und langfristig auch in der Gesellschaft.

Das müssten die Lehrer aber auch erst lernen, um es dann lehren zu können …

Warum denn nicht? Wir haben es ja mit Pädagogen zu tun, deren Anspruch das ja auch sein müsste. Vielleicht kann man es sogar als eigenes Fach einführen. Man kann Empathie auch bis zu einem gewissen Maß lernen, etwa, indem Empathie zum Maßstab in der Klasse wird. Und dann kann Empathie auch in einer Gesellschaft zur Norm werden, auf deren Einhaltung alle gemeinsam achten.

Und dann gibt es am Ende vielleicht keine Kriege mehr?