Deutsch-national und beißend sieht das Deckblatt zum Programm „Die Räuber“ aus: Schwarz der Hintergrund, weiß die Schrift, aus den Buchstaben sprühen rote Flammen. Auf der Rückseite des Heftchens prangt einzig ein Hakenkreuz. „Es ist das Programm zum ersten Stück, das 1934 im Theater des Volkes aufgeführt wurde“, sagt Gero Konietzko, Archivar im Friedrichstadt-Palast, und balanciert das Artefakt vorsichtig auf seinen Handflächen. Das Heft ist eine Rarität. Und obendrein das erste Stück, das er bei seiner Recherche nach Zeugnissen zum Haus aus der NS-Zeit gefunden hat.

Vor etwa sieben Jahren begann die Spurensuche, die unter der Leitfrage stand: „Welche Rolle hat unsere Bühne im Dritten Reich gespielt?“. So fasst Intendant Berndt Schmidt den Auftrag zusammen, den er dem Verwaltungsdirektor des Palasts, Guido Herrmann, und der Berliner Historikerin Sabine Schneller gab. Konietzko erhielt ein Budget zum Ankauf von Programmheften, Fotos und anderen Belegen aus der Zeit. 2019 beging der Palast sein hundertjähriges Bühnenjubiläum. In der Vorbereitung war Schmidt auf eine weiße Stelle in der Geschichtsschreibung gestoßen: Es gab im Palast-Archiv wenig Material über die Jahre 1933 bis 1945.

Der Intendant beschloss, das zu ändern. „Wir wollen uns der Verantwortung stellen“, sagt er. Jüngst erschien das Buch „Dein Tänzer ist der Tod“, in dem Schneller detailliert darstellt, wie aus dem Großen Schauspielhaus von Max Reinhardt eine Propagandabühne der Nationalsozialisten wurde, die noch dazu von dem NS-Hauptdemagogen Joseph Goebbels beaufsichtigt wurde. Guido Herrmann wurde Herausgeber des Buchs. Ihn hatte Schmidt zum Kurator der Jubiläumsspielzeit 2019/20 ernannt. Im Jubiläumsprogramm entwickelte Guido Herrmann das Konzept einer Buch-Trilogie über die Jahre 1933 bis 1990. Das vorliegende Buch ist der erste, erschienene Band.

Was bedeuteten die neuen, braunen Zeiten für die Künstler? Und wie reagierte das Publikum? Für die Recherche begab sich Schneller ins Bundesarchiv nach Lichterfelde und ins Ullstein-Archiv. „Im Bundesarchiv liegen die Akten vom Reichspropagandaministerium und aus dem Theaterbereich sind relativ viele Akten da“, berichtet sie. Interessant waren für sie vor allem die Personalakten: „Gab es Ärger mit einem Mitarbeiter, schwoll die Akte an.“

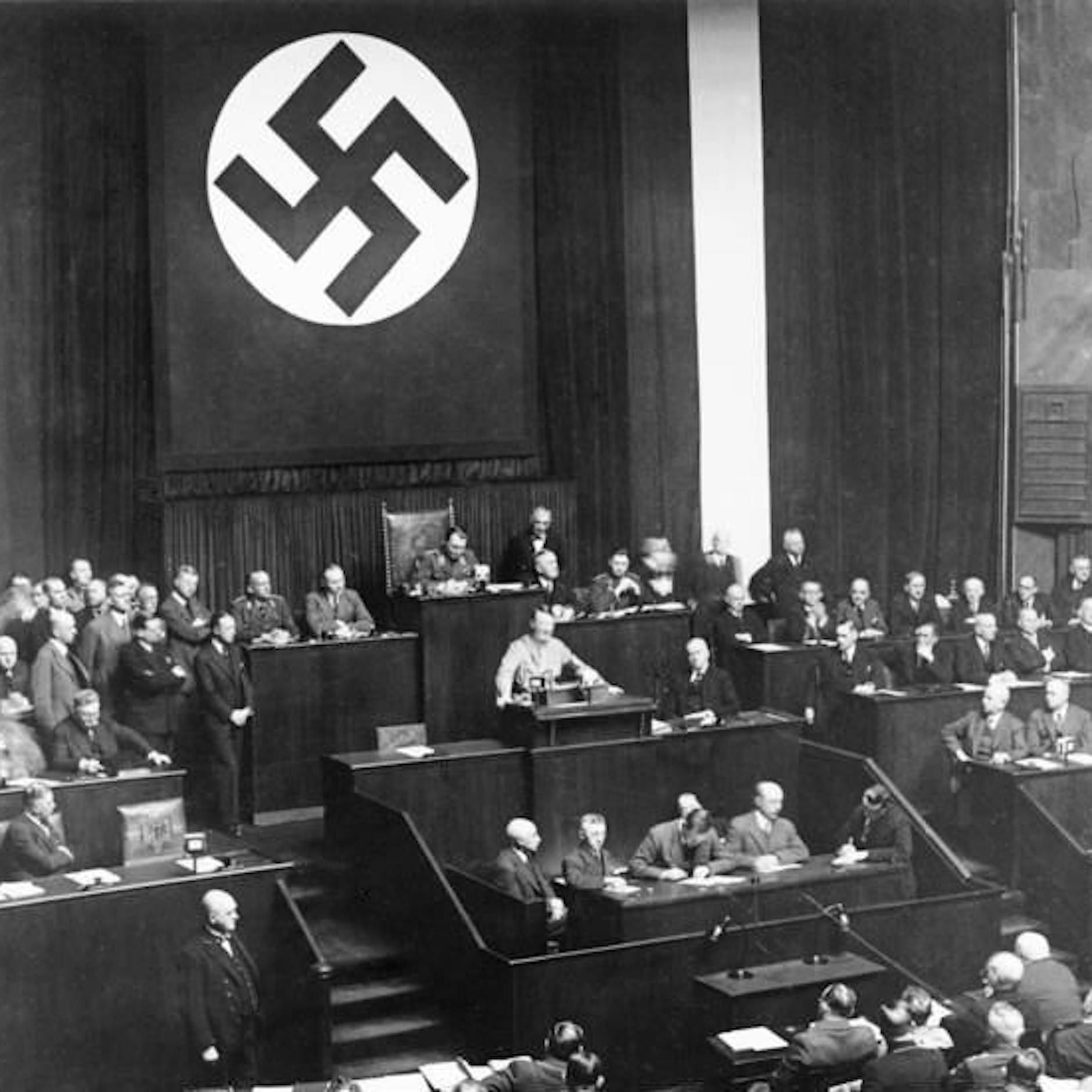

Im Jahr 1933 übernahmen die Nazis das Haus

Und Ärger gab es viel, nachdem die Nazis das Haus 1933 übernommen hatten. Künstlerisch stand es unter der direkten Kontrolle des Propagandaministeriums von Goebbels, der sich bisweilen auch persönlich einmischte. Formal war das Haus in Besitz der Deutschen Arbeitsfront (DAF).

Die Organisation wurde von Robert Ley geleitet, einem für seinen Judenhass bekannten Nazi, der aufgrund seines Alkoholkonsums im Volk den Spitznamen „Reichstrunkenbold“ trug. Die DAF sollte die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Nationalsozialismus einschwören. Ihre Unterorganisation Kraft durch Freude (KdF) war für Bildung und Vergnügen im NS-Staat zuständig. Mit ihrem Kartenvertrieb sorgte sie für Besucher im Theater.

Mehr als 3000 Plätze fasste das Gebäude. Es lag knapp 200 Meter entfernt vom jetzigen Palast zwischen Reinhardtstraße und Spreeufer, an der kleinen Durchgangsstraße Am Zirkus. Dort befand sich der Eingang. An der Rückseite, hin zur Spree, wurde 1949 das Berliner Ensemble eröffnet. Wer heute in die kurze Straße Am Zirkus schaut, blickt auf einen massiven Wohnungsneubau, der die Häuser rechts und links überragt. „In seinen Ausmaßen ähnelt dieses Gebäude dem alten Palast“, sagt Schneller.

Der Straßenname spiegelt die Geschichte des Theaters wider. Es wurde 1867 als Markthalle errichtet, aber schon in den 1870er-Jahren zu einem Zirkus umgebaut. 1918 übernahm der geniale Theatermacher Max Reinhardt das Haus und gründete ein „Riesenvolkstheater“ mit klassischen Stücken, das aber mangels Publikum schnell seinen Charakter wechselte.

Er überließ die Leitung des Hauses seinem früheren Assistenten Erik Charell. Der Tänzer und Choreograf gewann ab 1924 mit Revuen und Revueoperetten die Herzen der Berliner. „Weltweit Furore machte seine letzte Schau ,Im weißen Rößl‘“ von 1930, sagt Schneller. 400 ausverkaufte Vorstellungen mit frechen, grellen und jazzigen Nummern gingen in die Geschichte ein.

Goebbels und Ley lehnten das Programm ab, denn Reinhardt, Charell und andere prägende Künstler waren Juden oder hatten jüdische Vorfahren. Ab sofort zog hier eine „Vorschule des Theaters“ ein – „Die Räuber“, das beste Beispiel. Die Namensgebung „Theater des Volkes“ war die zynische Umettiketierung einer ursprünglich freiheitlichen Idee ins Völkische. Der Name war von dem französischen Sozialisten und Literaturnobelpreisträger Romain Rolland geprägt worden, wie Schneller recherchierte. Doch die Klassiker – ob Schiller oder Shakespeare – kamen beim Publikum auf Dauer nicht an. Zwar waren die Karten billig und mancher Betriebsausflug führte zur KdF-Bühne an der Spree, doch der Slogan „Volksgenosse – dein Theater“ verfing nicht.

Goebbels begann mit dem Konzept der Theatererziehung zu hadern. Schließlich ging es ihm nicht nur ums Theater selbst. „Er wollte Erfolg und er wollte gegen Göring Flagge zeigen“, sagt Schneller. Letzterer war als preußischer Ministerpräsident Herr über die Staatstheater und Goebbels’ stärkster Rivale.

Goebbels’ Trumpf gegen Göring war der Schauspieler Heinrich George. Dieser ließ sich vom NS-Propagandaminister instrumentalisieren, genauso wie das Haus selbst – „als Plattform, um gegen Göring eine eigene hohe Theaterpolitik zu demonstrieren“, sagt Schneller. „Göring, so Goebbels’ Kalkül, wirkte ins Bürgertum hinein, er selbst in die Arbeiterschaft und ins Kleinbürgertum.“ Goebbels bestimmte die Intendanten und entschied mit übers Programm.

Dabei gingen die neuen Herren so weit, die Stücke im nationalsozialistischen Sinn zu verändern. „Die Klassiker sind stark vereinfacht worden“, sagt Schneller. Widersprüchlichkeiten und jede tiefere Problematik wurden – manchmal sogar auf Kosten der Logik – dem Anspruch, die Welt in Gut und Böse zu zerlegen, geopfert. Man wollte Heroen. Diese zu präsentieren, war im Haus jedoch nicht einfach: Die Akustik war beim Theaterspiel denkbar schlecht. „Von der Mitte der Bühne war eine Sprechstimme gut zu hören, von vielen anderen Stellen nicht“, sagt Schneller.

Noch ein Argument fürs Umschwenken auf Singspiele. Mit „Frau Luna“ von Paul Lincke kehrte die Revueoperette zurück – ohne Jazz, dafür mit Walzer, ohne nach oben stichelnde Frechheiten, aber mit Marschliedern. Die Berliner bissen an. „Tausende Plätze sind wochenlang ausverkauft und das Publikum lacht schallend drei Stunden lang“, hieß es in der Täglichen Rundschau.

Dem Erfolg zuliebe brachen Goebbels und Ley reihenweise ihre eigenen ideologischen Regeln: Lieder jüdischer Librettisten wurden aufgeführt – und die Autoren dabei unterschlagen. Altbekannte Operettenlibretti wurden bei Bedarf im Sinne der NS-Propaganda umgeschrieben. Franz Lehár, mit einer Jüdin verheiratet und zugleich Lieblingsoperettenkomponist von Adolf Hitler, wurde ab 1936 für mehrere Produktionen geholt. Auf einem Foto, das im Buch zu sehen ist, sitzt er mit Tenor Hans-Heinz Bollmann und Kapellmeister Edmund Nick beim Kantinengespräch, der Blick verhalten. „Seine Arbeit kann als Kollaboration gesehen werden, aber eben auch als ein überlebenswichtiger Schutz für seine jüdische Frau“, sagt Schneller.

Während ihrer Recherche sei ihr immer deutlicher geworden, wie absurd das Ziel der Nationalsozialisten war, Theater und Kultur ohne die Werke von Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft zu realisieren. „Die jüdische Unterhaltungskultur war unglaublich wichtig.“ Ihre Autoren hatten längst den Geschmack und die Vorlieben des Publikums geprägt, eine Tatsache, der sich die Nazis – ohne dies zuzugeben– beugten.

Heiteres Vergnügen war nur die Oberfläche: Hinter der Bühne arbeitete die Todesmaschine. Zunächst wurden jüdische Schauspieler arbeitslos, später inhaftiert, dann ermordet. Die Liste der im Buch genannten Opfer ist lang. Manch anderer wurde zunächst ans Theater geholt, fiel aber beim NS-Regime in Ungnade, etwa der Intendant Walther Brügmann, der seine Arbeit und seine Freiheit verlor, aber immerhin am Leben blieb. Daneben profitierten auch viele Schauspieler und andere Theaterleute von den Verhältnissen im NS-Regime. Sie blieben am Haus und machten Karriere, ob unter Reinhardt oder Goebbels. In einer Handvoll Fällen sogar nach dem Krieg.

Zwischen den Revueoperetten fanden regelmäßig NS-Veranstaltungen statt – von der KdF-Schau „Freut Euch des Lebens“ 1936 über den „Kameradschaftsabend der Autobahnarbeit“ 1937, bei dem Hitler die Hauptrede hielt, bis zur „Verpflichtung der Hitlerjugend“ 1940. Goebbels nutzte die Bühne getreu seinem Motto: „Gute Laune ist ein Kriegsartikel.“

Je schneller Deutschland auf den Abgrund zuraste, desto vergnügungssüchtiger wurden die Zuschauer. „Seit Kriegsbeginn stürmte das deutsche Publikum alle Unterhaltungstempel“, so Schneller. Im Theater fand man für einen Abend Ablenkung von Angst und Not und dem Trennungsschmerz von den Männern.

Die Inszenierungen wurden mit dem Erfolg des Hauses aufwändiger und teurer. Da man Charells „Weißes Rößl“ nicht aufführen konnte, imitierten NS-treue Autoren es als „Saison in Salzburg“ und landeten damit einen Erfolg. Noch im Bombenhagel kamen die Menschen zur Vorstellung. Wenn sie von Luftangriffen unterbrochen wurde, wartete das Publikum stundenlang im Keller, bis es weiterging. Goebbels hielt im Theater 1943 eine seiner berüchtigten Durchhaltereden vor vollem Haus. 1943 wurde im Theater der Film „Akrobat schööön“ mit dem Clown Charlie Rivel gedreht, wodurch einige Innenansichten aus der Zeit erhalten blieben.

Im Juni 1944 endete der Tanz auf dem Vulkan, als eine Bombe nachts ins Bühnenhaus stürzte und die Bühne und die Bauten um sie herum zerstörte. Von Opfern des Angriffs ist nichts bekannt. Aber das Ende der großen Zerstreuung war gekommen, das Theater musste schließen.

„Mit der künstlerischen Doppelunterstellung unter Goebbels’ Reichsministerium für Propaganda sowie Leys nationalsozialistisches Freizeitwerk KdF waren wir besonders tief in die Diktatur verstrickt“, sagt Intendant Schmidt zu der Recherche. Als größtes Theater des Reichs habe der Vorläufer des heutigen Friedrichstadt-Palasts einen Beitrag dazu geleistet, die Verbrecher und ihre Verbrechen künstlerisch zu bemänteln und zu stützen. „Wer mitspielt, ist mitschuldig“, so Schmidts Fazit.

Schneller weist darauf hin, dass der nahezu ununterbrochene Spielbetrieb wichtig war und dass der Palast davon bis heute zehrt. „Das Haus ist in seiner Größe und Form in Europa einzigartig“, sagt sie. Ohne die Kontinuität über mehrere politische Systemwechsel hinweg wäre die Tradition vielleicht verloren gegangen. So fand die erste Revuevorstellung nach dem Ende der Nazizeit bereits im August 1945 unter der Leitung der früheren Artistin Marion Spadoni statt. Das Palast-Varieté war das erste Theater Berlins, das wieder öffnete.

Mit dem Buch verbinde sich die Chance zu sagen, „das ist unsere Story und wir nehmen sie an“, so Schneller. Das ist nicht einfach – 80 Jahre nach Ende der NS-Diktatur. Es gibt wohl keine Zeugen der damaligen Vorstellungen mehr, keine Künstler, die am Theater des Volkes tätig waren. „Die Verdrängung nach dem Krieg war so stark, dass wir uns erst zwei Generationen später mit dem Thema beschäftigen“, sagt die Historikerin.

Intendant Schmidt entschuldigt sich im Vorwort für die späte Aufarbeitung. Neben der Verantwortung, sich Feinden der Demokratie entgegenzustellen und „selbst das Richtige zu tun“, sieht er andere Theater in der Pflicht, die NS-Zeit ebenfalls zu beleuchten. „Hier wurde in Deutschland bisher viel zu wenig getan“, sagt er.