Berlin/Massachusetts-Das Erste, woran sich Margaret Travers erinnert, ist der Tonfall, in den ihr Vater verfiel, wenn es um diesen Mann ging. Diesen Rössle. Ihr Vater wurde ganz ehrfurchtsvoll, wenn er von ihm sprach. „So kannte ich meinen Vater sonst gar nicht“, sagt sie. Sie merkte schon als kleines Mädchen, dass ihr Vater diesen Mann verehrte.

Es ist lange her, sie ist selbst inzwischen schon 77 Jahre alt, aber sie erinnere sich genau, sagt sie am Telefon. Travers, pensionierte Scheidungsanwältin, ist in ihrem Haus in der Nähe von Boston, im Osten der USA, ihre Kinder und Enkel sind zu Besuch, der Schwiegersohn liegt mit Covid-19 im Bett. Aber ihr geht es gut, und sie will unbedingt mit uns reden, ist neugierig, was wir zu berichten haben. Denn sie hat davon gehört, dass in Berlin, auf der anderen Seite des Atlantiks, eine Diskussion um den Mann entbrannt ist, der eine wichtige Rolle im Leben ihres Vaters spielte: Robert Rössle war Chef der Pathologie an der Berliner Charité, auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Und er war auch der Chef ihres Vaters, des Pathologen Arnold Strauss, der 1933 als Jude von der Charité entlassen wurde und zwei Jahre später in die USA auswanderte.

40 Briefe von Rössle aufgetaucht

Hat Rössle das Regime unterstützt, die Medizinverbrechen der Nazis in Kauf genommen oder von Verbrechen profitiert? Waren seine Verfehlungen so schwerwiegend, dass die Robert-Rössle-Straße in Berlin-Buch umbenannt werden muss? Darum geht es.

Der Fall ist auch nach Jahren des Streits schwer zu beurteilen, weil Rössle nie in der NSDAP war, bisher niemand einen Beleg dafür gefunden hat, dass er direkt an Verbrechen beteiligt war. Und nun sind auch noch Empfehlungsschreiben von Rössle für seinen jüdischen Assistenten aufgetaucht. Außerdem Briefe, 40 an der Zahl, die Robert Rössle an Arnold Strauss vor und nach dem Krieg geschrieben hat.

Medizinhistoriker Udo Schagen vom Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Charité liest aus ihnen eine enge Beziehung der Männer, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung. Ute Linz, die die Umbenennung der Rössle-Straße in Pankow fordert, sieht das kritischer: Ihrer Meinung nach zeigen die Briefe, dass Arnold Strauss „ein sehr anhänglicher und fast leichtgläubiger Mensch“ war. Er habe seinen Lehrer sehr verehrt und ihm nie nachgetragen, dass der 1933 „überhaupt nichts für ihn gemacht hat“. Die Empfehlungen seien nur Zweizeiler, und überhaupt sei es furchtbar, wie Rössle Strauss nach dem Krieg „angebettelt“ habe, ihm Care-Pakete aus Amerika nach Deutschland zu schicken.

Befreundet mit einem Mitwisser der Nazis?

Wie war es wirklich? War Robert Rössle mit einem Juden befreundet? Oder wurde der nur von ihm ausgenutzt? Warum hielt Arnold Strauss, der seine Eltern im Holocaust verlor, engen Kontakt zu einem Mitwisser der Nazis? Und hat ihn sogar verehrt? Wie lässt sich das alles verstehen?

Die Männer lernen sich an der Universität Basel kennen. Robert Rössle hat seit 1922 den Lehrstuhl für Pathologie inne, er ist Anfang 50, einer der wichtigsten Pathologen seiner Zeit. Arnold Strauss ist Mitte 20, ein ehrgeiziger Mediziner, der nach dem Staatsexamen promovieren und Pathologe werden will.

Schon sein Großvater war Arzt, sein Vater Facharzt für Hautkrankheiten in Barmen, einem Stadtteil von Wuppertal. Seine Familie stammt aus dem deutsch-jüdischen Bildungsbürgertum, eine Cousine des Vaters ist die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler, ein Cousin der Mutter war der Physiker Heinrich Hertz. Aber als Juden sehen sich die Eltern von Arnold Strauss nicht. Beide sind seit ihrer Jugend in der Lutherischen Kirche Barmen aktiv. Sie organisieren Krippenspiele, verpassen kein Fest der Gemeinde. „Sie wohnten in einem Haus mit 16 Räumen, davon gehörten acht Räume zur Klinik meines Opas“, erzählt Margaret Travers in den USA. Sie sammeln expressionistische Malerei und mittelalterliche Statuen.

Strauss promoviert 1928 bei Rössle und wird sein Assistent. Als Rössle ein Jahr später an die Charité berufen wird, nimmt er Strauss mit.

Wilde Nächte mit Brecht und Weill

Es beginnen die Jahre, von denen Strauss später in den USA noch schwärmen wird. Lange Arbeitstage in der Charité. Wilde Nächte mit einer Gruppe von Freunden, zu denen der Dichter Bertolt Brecht und der Komponist Kurt Weill zählen. Auf der Party nach der Premiere des Films „Der blaue Engel“ habe er Marlene Dietrich gesehen, und seinen Malerfreund Heinrich Kleiser, auch Harry genannt, habe er als Zeichner bei Rössle untergebracht, erzählt Strauss seiner Tochter später. Harry sei allerdings eigenmächtig zwei Wochen verreist und bei Rössle wieder rausgeflogen.

Arnold Strauss feiert viel und arbeitet noch mehr. Im Februar 1933 schlägt Rössle seine Ernennung zum Oberassistenten vor. Ein riesiger Schritt für den jungen Pathologen, „das wäre mit Sicherheit der Beginn einer Karriere gewesen, die zu einer Professur in Deutschland geführt hätte“, sagt der Historiker Udo Schagen.

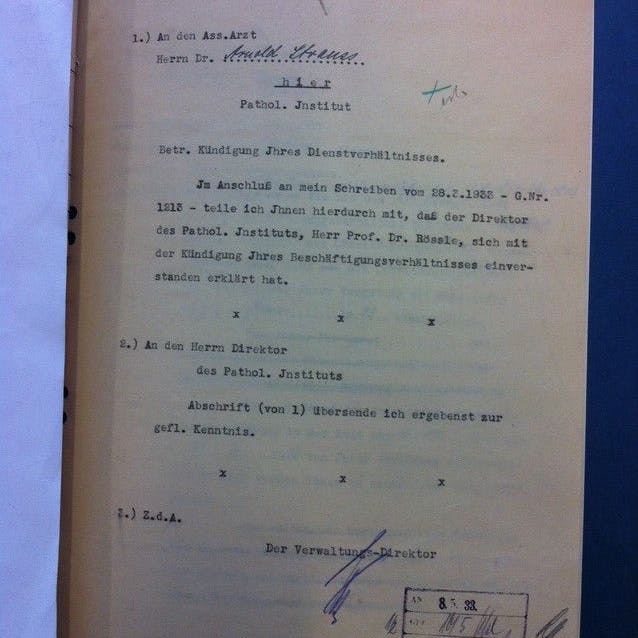

Aber der Weg ist schon abgeschnitten. Am 23. März 1933 wird die Beförderung vom Ministerium abgelehnt. Am 28. März wird Strauss von der Charité gekündigt. Rössles Unterschrift fehlt. Am 4. Mai erhält Strauss noch ein Kündigungsschreiben. Nun hat Rössle unterschrieben.

Von dieser Kündigung wird er seiner Tochter in den USA nie erzählen. Sie habe erst Jahrzehnte nach dem Tod ihres Vaters erfahren, dass er 1933 entlassen wurde, weil er als Jude galt. Sie wusste zu seinen Lebzeiten noch nicht einmal das. Ihr Vater habe sich nie als Jude empfunden, seine jüdische Abstammung kaum erwähnt, sagt Margaret Travers. Sie selbst habe inzwischen aber einen dieser DNA-Tests gemacht, die in den USA für die Ahnenforschung populär sind. Und in der Tat, sie stamme „zu 49,9 Prozent“ von aschkenasischen, also mitteleuropäischen Juden ab.

Mein Vater wollte sich nicht wie ein Opfer fühlen.

Was erzählte Arnold Strauss seiner Tochter über seine Emigration?

„Er sagte, die Medizin in Deutschland sei schlecht geworden“, sagt Margaret Travers.

Mehr nicht?

„Nein. Er wollte sich nicht wie ein Opfer fühlen. Und er wollte nicht, dass ich mich wie ein Opfer fühle“, sagt sie.

Nach seiner Entlassung findet Strauss keine Stelle mehr in Deutschland. Er ist noch ein paar Monate in Berlin, bereitet seine Auswanderung vor. Und verliebt sich hoffnungslos in die Schriftstellerin Irmgard Keun, die seit dem Erfolg ihres Romans „Das kunstseidene Mädchen“ ein Literaturstar ist. Keun ist außerdem mit einem Regisseur verheiratet, der doppelt so alt ist wie sie.

Liebesbriefe an Irmgard Keun

Strauss will sie heiraten, mit ins Ausland nehmen. Auch das weiß man, weil sie sich ständig Briefe schreiben und Arnold Strauss alle aufhebt. 271 Briefe von Irmgard Keun wird seine Witwe Jahrzehnte nach seinem Tod in der Truhe finden, in der auch die Rössle-Briefe liegen, und einer Veröffentlichung zustimmen. Die Keun-Strauss-Briefe sind unter dem Titel „Ich lebe in einem wilden Wirbel“ als Buch erschienen. Auch Auszüge aus Briefen seiner Eltern an ihn findet man in dem Buch. Sie kommentieren jede Entwicklung der Liebesgeschichte ihres Sohnes, zeigen, wie nah sich die Familie war. Und wie viel Arnold Strauss verloren hat.

Er verlässt Deutschland schon 1933 und geht zwei Jahre später in die USA. Seine Eltern besuchen ihn dort 1937, danach wird er sie nie wieder sehen. Sie verlassen ihre Heimat erst nach den Pogromen vom 9. November 1938, kommen im Januar 1939 in den Niederlanden an. Dort lebt auch Irmgard Keun, die wegen ihrer Bücher von den Nazis verfolgt wird. Arnold Strauss schickt ihr regelmäßig Geld, unterstützt auch die Eltern, alle setzen ihre Hoffnungen in ihn. Aber Arnold Strauss kann seinen Eltern nun kein Visum mehr für die USA beschaffen. Im September 1940, vier Monate nachdem die Deutschen die Niederlande besetzt haben, nehmen sich Lucy und Arthur Strauss mit einer Überdosis Schlafmittel das Leben.

Wollen Sie die Liebenswürdigkeit haben, ihm Ihre Beratung und Unterstützung zuteil werden zu lassen?

Im fernen Amerika macht Arnold Strauss schnell Karriere. Als er hier ankommt, hat er Briefe von Robert Rössle bei sich: mehrere Empfehlungsschreiben mit Briefkopf der Charité, „Pathologisches Institut der Universität“, verfasst am 11. Mai 1935, unterschrieben von seinem alten Chef. Rössle schreibt an einen Professor der Cornell University Medical School in New York, an einen Pathologen der Universität Pennsylvania, an einen Professor Libmann, auch in New York. Er empfiehlt seinen „früheren langjährigen Assistenten“, der sich „in Amerika wissenschaftlich weiterbilden“ wolle. „Wollen Sie die Liebenswürdigkeit haben, ihm Ihre Beratung und Unterstützung zuteil werden zu lassen?“

Arnold Strauss arbeitet ein Jahr an einem kleinen Provinzkrankenhaus und lernt Englisch. Dann fängt er am neuen DePaul Hospital in Norfolk, Virginia an. Er lernt Marjory Spindle kennen, eine Pianistin und spätere Kunsthistorikerin. 1941 heiraten sie, drei Jahre später kommt ihre Tochter Margaret zur Welt. Sie leben ein Leben mit Höhen und Tiefen. Ein Sohn wird tot geboren, bei einer zweiten Tochter eine schwere Behinderung diagnostiziert.

Margaret S. Travers

Pathologe mit dunklem Humor

Aber sie geben auch Feste, fangen an zu reisen. Ihr Vater sei ein lebenslanger Optimist gewesen, sagt Margaret Travers. Ein Mann, der Witze liebte. Ein Pathologe mit dunklem Humor. Er hatte einen deformierten Kinderschädel auf dem Schreibtisch, erzählt sie. Und unten im Fach ein Glas voller M&Ms.

Strauss wird Chefpathologe in Virginia, hätte auch an die angesehene Duke University wechseln können, schlägt aber aus privaten Gründen aus. Udo Schagen sagt, Strauss sei in Virginia „ein einflussreicher Arzt“ gewesen. „Seine Geschichte hatte ein Happy End“, sagt seine Tochter.

Der Vater spricht mit der Tochter nicht über die dunklen Seiten seiner Vergangenheit. Aber er bleibt mit seinem alten Leben in Verbindung. Es zieht ihn nach Peru, dort lebt sein Berliner Freund Harry, der malt immer noch und nennt sich jetzt Enrique Kleiser. Strauss fängt an, präkolumbianische Kunst zu sammeln, setzt die Familientradition fort.

Es wäre mir schmerzlich und doch verständlich gewesen, wenn (...) Sie uns mit diesem fürchterlichen Deutschland der letzten 13 Jahre hätten abstossen wollen.

Seit Kriegsende korrespondiert er auch wieder mit Rössle. Allerdings sind nur die Briefe von Rössle an Strauss erhalten, die, die Strauss‘ Witwe in der Truhe fand. Im August 1946 schreibt Rössle an Strauss: „Es wäre mir schmerzlich und doch verständlich gewesen, wenn Sie uns vergessen hätten oder vergessen wollten, wenn Sie uns mit diesem fürchterlichen Deutschland der letzten 13 Jahre hätten abstossen wollen“, er nennt die Nachricht vom Tod der Eltern von Strauss „fürchterlich“, klagt über die Beschlagnahmung seines Hauses in Berlin durch die Engländer. In späteren Briefen bittet er um Stoff für einen Anzug, bedankt sich für Kaugummi („hervorragend“) und schreibt über Berufliches. Der Ton wirkt vertraut.

Nach Ende des Krieges habe ihr Vater begonnen, Care-Pakete nach Deutschland zu senden, erzählt Margaret Travers am Telefon. An einen Bankangestellten, der seinen Eltern in Barmen geholfen hatte, vor der Emigration Schmuck aus einem Schließfach zu holen, sowie an dessen Tochter. Und an Rössle. Ein Zeichen der Dankbarkeit sei das gewesen – und finanziell kein Problem für die Familie.

Alles andere als naiv

War es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Arnold Strauss zu gutmütig war, zu schnell verzieh? Wie Ute Linz das vermutet?

Nein, sagt Strauss‘ Tochter entschieden. Ihr Vater sei ein guter Menschenkenner gewesen „und alles andere als naiv“.

Er reiste auch wieder nach Deutschland, traf Rössle 1955 noch einmal in Berlin. Rössle bedankt sich später in einem Brief „dafür, daß Sie den Umweg nach Berlin zu mir nicht gescheut haben. Ihr Besuch war mir eine grosse anhaltende Freude“.

Strauss‘ Tochter erinnert sich an die Reise mit ihrem Vater nach Barmen, die Stadt seiner Kindheit. Vom Haus der Großeltern waren nur Trümmer übrig. Aber ihr Vater sei nicht traurig gewesen. Sondern stolz. „Er erzählte von einem Freund in der Armee, der Barmen bombardiert hatte.“ Er selbst sei leider nicht in die US Army aufgenommen worden, wegen einer alten Tuberkulose. Arnold Strauss wollte gegen Deutschland kämpfen und durfte nicht. Am Tag der Ablehnung habe er geweint.

In der sechsten Folge am 16. November: Die Bucher Bürger - Warum gerade Ostdeutschen der Name Rössle so viel bedeutet.

Wir wollen wissen, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, über den Fall denken. Schreiben Sie uns an leser-blz@berlinerverlag.com. Wir freuen uns auf Ihre Post!

Alles zum Fall Robert Rössle