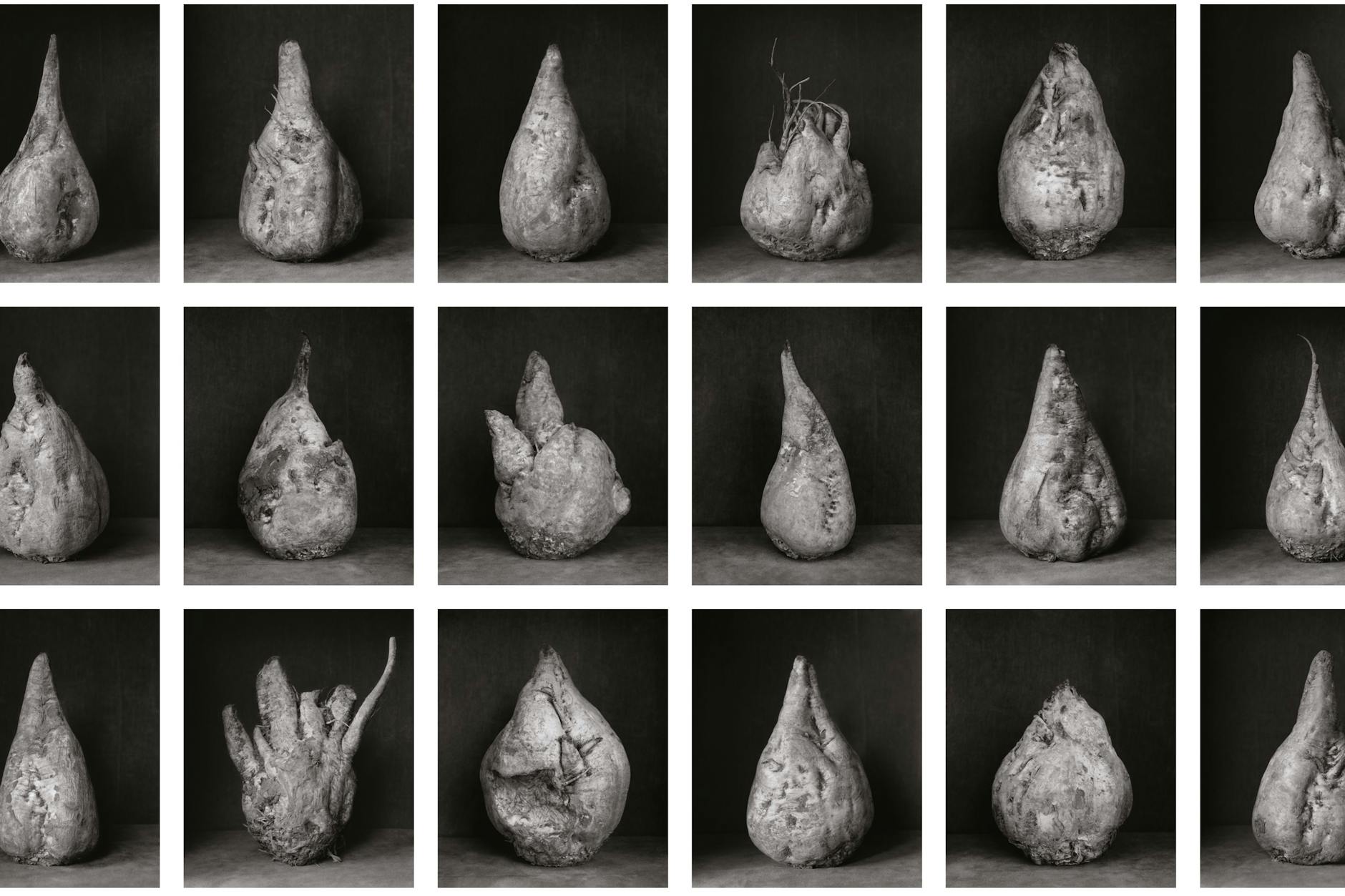

Es klingt erst einmal wie eine Schnapsidee, aber wenn man auch nur einen Augenblick lang verweilt, hakt sie sich ein. Und dann merkt man, dass die „Rübenkampagne“ große Kunst ist. Sie birgt Geheimnisse, legt Assoziationen frei, führt zu existenziellen Fragen und lässt einen irgendwann sogar die Wonnen des Fetischs und die Abgründe der Identifikation spüren: Der Berliner Fotograf Ingar Krauss, der mittlerweile im Oderbruch lebt, hat Zuckerrüben porträtiert, stinknormale Zuckerrüben.

Die Beta vulgaris aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse – eng verwandt mit der Roten Bete und der Futterrübe – stammt von der Wilden Rübe ab, deren Zuckergehalt im 18. Jahrhundert auf 18 bis 20 Prozent hochgezüchtet wurde. Aber bevor sich die Betrachter auf die faszinierenden botanischen, agrarwirtschaftlichen und historischen Informationen stürzen, sind sie erst einmal gefangen von den mit leidenschaftlicher Hingabe und altmeisterlicher Sorgfalt aufgenommenen Bildern.

Standard und Individualität

Krauss fotografiert mit analogen Mittel- und Großformatkameras und Schwarz-Weiß-Negativ-Film. Er hat die Feldfrüchte von allem Blattwerk und den bis zu anderthalb Meter langen Wurzeln befreit. Übrig bleibt die Speicherknolle, die Krauss säubert und auf die Schnittfläche des Blattansatzes, sozusagen auf den Kopf, vor einen dunklen Hintergrund stellt. Das Licht kommt, wie bei Vermeer, immer von links, arbeitet die fleischige Plastizität der Rübe heraus, die Unebenheiten, Hautunreinheiten, Ausstülpungen, Risse, Falten, Kapillaren, Erdreste und rudimentären Wurzelverzweigungen. Ein standardisiertes Massenprodukt zeigt sich als individuelles Lebewesen. Keine Rübe gleicht der anderen, schon gar nicht, wenn man so genau hinsieht wie Krauss. Man möchte sie nach ihren Namen und ihren Geschichten fragen.

Das Oderbruch-Museum Altranft hat eine Fotoserie in limitierter Auflage herausgegeben, 36 Rübenporträts auf ungefähr A4-große Karten gezogen, die in einer flachen Schachtel verschickt werden. Dazu gibt es ein Plakat und einen kleinen, unwahrscheinlich assoziationsreichen und dichten Text von dem Kunsthistoriker, Kurator und einstigen Leiter des Hamburger Bahnhofs, Eugen Blume.

Im Zentrum seiner Arbeit stehen vor allem Porträts. Er war an zahlreichen internationalen Ausstellungen beteiligt, wie in der Hayward Gallery in London, dem Musée de l’Elysée in Lausanne, dem Palazzo Vecchio in Florenz und dem ICP in New York. Einzelausstellungen gab es etwa im Goethe-Institut Paris, dem Velan Center Turin, in der Kunsthalle Erfurt und der Guardini Stiftung Berlin sowie in Galerien in Mailand, Paris, New York, Berlin und Leipzig. Ingar Krauss lebt in Berlin und im Oderbruch.

Blume erzählt von Napoleons Kontinentalsperre für Zuckerrohr, die zum Aufschwung der Zuckerrübe führte, von der Bitterfelder „Saftbahn“, die den berühmten Zuckerrübensirup aus Zörbig transportierte, er referiert auf Ritter Runkelrübe aus dem Mosaik und das russische Märchen vom Riesenrübchen, das seiner Meinung nach die Vorzüge der kollektiven Landwirtschaft verdeutlichen sollte, womit schon wieder eine Tür zu einer ganzen Welt von Utopien und Katastrophen geöffnet ist.

Aber bei allem sprudelnden Informationsgehalt weiß der Text, dass er ein Kunstwerk begleitet, das eben „nicht Lehrzwecken dient, sondern auf Geistiges abzielt, in dem die Beta vulgaris gleichsam maskiert die Bühne betritt“. Oder sich auf ihr wiederfindet. Alles schön in Seidenpapier eingewickelt und wertig verpackt. Das gehört unbedingt zu der respektvollen Haltung, mit der der Künstler seinem Objekt gegenübertritt und die sich prompt auf den Betrachter überträgt.

Schambefreite Schönheit von Geschlechtsteilen

Was Eugen Blume ausspart, war seltsamerweise eine der ersten Gedankenabzweigungen, die der hier schreibende Interpret genommen hat und zu denen er sich nach kurzem Innehalten freien Mutes bekennt. Nämlich, dass die Knollen ganz unmittelbar an die schambefreite Schönheit menschlicher Geschlechtsteile erinnern, wobei gar nicht entschieden ist – zumindest nicht bei allen –, ob sie nun eher weiblicher oder männlicher Natur sind.

Was für ein Formenreichtum! Phallisches Gepränge, das sich auch mal umeinander schlingen kann, neugierige Eicheln, schwellende Vulvalippen auf kraterbedeckten Venushügeln, sanfte Vertiefungen; es gibt sogar erigierte Kitzler und Testikel im Faltenrock, die eine oder andere Rübe gemahnt an ein gut eingesessenes, herrlich asymmetrisches Gesäßhälftenpaar. Nicht wenige Exemplare verfügen über all das gleichzeitig, ergänzt mit Bäuchen, Nabeln, Schenkelzonen, Brüsten, Fingern. Sie scheinen, wenn man erst einmal durch diese Erotikbrille schaut, in einem Moment der Innigkeit abgelichtet worden zu sein, den sie mit sich selbst feiern – nicht ertappt, nicht unterbrochen und auch nicht eingefroren, sondern für die Ewigkeit festgehalten in kosenden Liebesakten. Aber genug von Sex.

Rüben mit Biografien

Ebenso gut lassen sich Gesichter aus den Rüben lesen – und mit ihnen Charaktere, Stimmungen, Prägungen, Lebensläufe. Bei Rübe XXVII klafft eine eklatante Öffnung, vermutlich hat ein Nagetier die ganze rechte Wange weggefressen. Die Nasenformen sprechen Bände, und wir widerstehen dem Impuls, gleich wieder Penis-Rückschlüsse zu ziehen. Rübe XXX runzelt verärgert die Stirn, Rübe IX zeigt ein schiefes Grinsen, Rübe XVII ist verschüchterte Zeugin eines Streits, Rübe XXI schaut versonnen in den Himmel. Insgesamt scheinen Rüben zum Grübeln zu neigen und von unerschöpflicher Leidensfähigkeit und Duldsamkeit getragen zu sein. Die brauchen sie als industriell ausgebeutete Feldfrucht mit besiegeltem Schicksal auch.

Festgehalten ist ebenso ein Schrei der Entfremdung. Ihren Vorfahren – den fitten, schlanken, lebenstauglichen Wilden Rüben – müssen die Zuckerrüben als missgestaltete, adipöse Monster erscheinen, als verweichlichte, kurzatmige, wohlstandsverwahrloste Zivilisationsopfer, die ihrer durchkalkulierten industriellen Schlachtung und Verarbeitung harren. Darin steckt auch Kritik an der Massenhaltung und Intensivzucht von Lebewesen, an der herzlosen, von der Natur abgespaltenen Menschheit in einer Welt der Nährwerttabellen und weggeworfenen Lebensmittel. Durch die Kunstwerke von Ingar Krauss bekommt man die Gelegenheit zur Wiederbegegnung. Er lässt den Betrachter in den Dialog mit der Natur treten. Auf Augenhöhe mit der Wurzelfrucht.