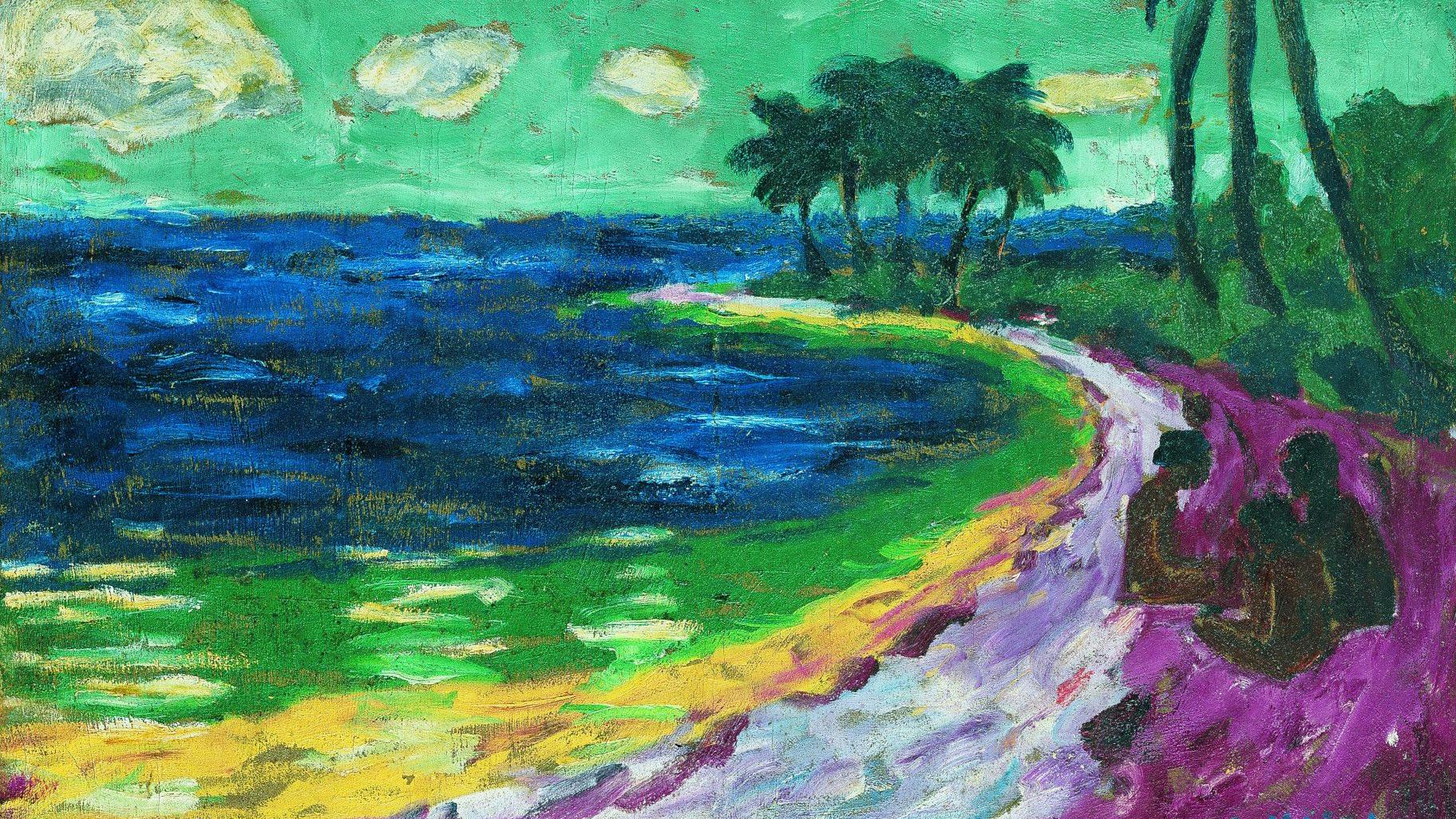

Expressionisten-Ausstellungen sind zu jederzeit gut für Publikumsrekorde. Gerade erst erzielten die Brücke-Expressionisten auf deutschen Winterauktionen wie in der Berliner Villa Grisebach immense Preise. Die Kunst des heftigen Ausdrucks für archaische Körperformen, des volkstümlichen Holzschnitts aus dem 15. Jahrhundert spricht ungebrochen Augensinn und Seelenlage an. Sie bietet Assoziationen für jede Lebenslage und Stimmung. Die harten Konturen und die „wilde“ ekstatische Farbgebung wirken bis heute ursprünglich. Seit ihrem Entstehen vor 117 Jahren an den Moritzburger Teichen interpretiert die Kunstgeschichte den packenden, das Archaische feiernden Stil als Kulturkritik gegen die fortschreitende Anonymität und Naturferne der modernen Welt sowie die gesichtslosen Fratzen der Großstädte. Die Nazis stigmatisierten diese Kunst als „entartet“, sie zerstörten Werke und verfolgten Künstler. Die Bilder der „Brücke“ wie die der später gegründeten Gruppe „Blauer Reiter“, auch die der „Rheinischen Expressionisten“ zählen zweifellos zu den bis heute inspirierenden Werken. Sie stehen für die aus der Akademismus-Starre der Kaiserzeit befreiten Kunst.

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop