Vor zwei Millionen Jahren gab es im nördlichen Grönland noch blühende Landschaften und keine Eiswüste wie heute. Das zeigt Erbgut (DNA) verschiedener Lebewesen aus jener Zeit, das Wissenschaftler in Sedimenten gefunden haben. Die Studie erschien jüngst im Fachjournal Nature. Die nahezu sensationelle Entdeckung ermöglicht Schlussfolgerungen darüber, wie sich Arten an stark schwankende Temperaturen anpassen können.

Das entdeckte Erbgut ist eine Million Jahre älter als das, was in gefrorenen Mammutknochen im Permafrost Sibiriens gefunden worden war – und als das älteste bisher galt. Die DNA-Minischnipsel stammen von Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren. Darunter fand sich Erbgut von Mastodons, Rentieren, Hasen, Lemmingen, Gänsen, Birken und Pappeln. Die Wissenschaftler hoffen, dass sich spezielle genetische Anpassungen der nachgewiesenen Pflanzen nutzen lassen, um heutige Arten widerstandsfähiger gegen den aktuellen Klimawandel zu machen.

Doch wie gelang es überhaupt, das Erbgut zu finden und alten Arten zuzuweisen? Dazu muss man wissen, dass sich überall in der Umwelt genetische Spuren von Lebewesen finden. Sie stammen von ausgefallenen Haaren und Federn, Hautschuppen, Kot, Pollen und etlichem mehr. In Wasser- und Bodenproben kann man allein über die darin enthaltenen DNA-Spuren die verschiedenen Tierarten der Gegend identifizieren. Man spricht von Umwelt-DNA, auch eDNA genannt, wobei „e“ für „environmental“ steht.

Eiszeitliches Säugetier Mastodon wanderte einst bis nach Grönland

Unter bestimmten Bedingungen lässt sich vor allem in dauerhaft gefrorenem Sediment auch uralte Umwelt-DNA aufstöbern und untersuchen. „DNA kann sich schnell zersetzen, aber wir haben gezeigt, dass wir unter den richtigen Umständen weiter in die Vergangenheit zurückgehen können als man es sich je hätte vorstellen können“, sagt der Geologe Kurt Kjær von der University of Copenhagen in Dänemark, Mitautor der Studie. Die Umwelt-DNA sei tief in Sedimenten vergraben gefunden worden, die sich im Laufe von 20.000 Jahren gebildet hätten. „Das Sediment wurde schließlich im Eis oder im Permafrostboden konserviert und – was entscheidend ist – zwei Millionen Jahre lang nicht von Menschen gestört.“

Zum ersten Mal könne nun DNA eines so alten Ökosystems direkt betrachtet werden, sagt Studienleiter Eske Willerslev von der britischen University of Cambridge. Möglich wurde der Erfolg durch eine neue Generation von Geräten zur DNA-Aufbereitung und -Entzifferung, wie das Team um Willerslev und Kjær im Fachjournal Nature berichtet.

Die nur wenige Millionstel Millimeter messenden DNA-Fragmente stammen aus der Kap-København-Formation, einer fast 100 Meter dicken Sedimentablagerung in der Mündung eines Fjords im Arktischen Ozean an Grönlands nördlichstem Punkt. Das Klima in Grönland habe damals zwischen arktisch und gemäßigt geschwankt und sei 10 bis 17 Grad wärmer als heute gewesen, so die Forscher. Das Ökosystem sei ein offener, sogenannter borealer Wald mit einer gemischten Vegetation aus Pappeln, Birken und Thujabäumen sowie einer Vielzahl an Sträuchern und Kräutern gewesen.

Einige der DNA-Fragmente ließen sich leicht Vorläufern heutiger Arten zuweisen, andere konnten nur einer größeren Artengruppe zugeordnet werden. Für einige ließ sich in den heutigen DNA-Bibliotheken gar kein Treffer finden. Zudem fanden die Wissenschaftler heraus, dass das Mastodon, ein eiszeitliches Säugetier, einst bis nach Grönland gewandert war, bevor es ausstarb. Bisher sei man davon ausgegangen, dass sich das Verbreitungsgebiet der elefantenähnlichen Tiere von ihren Ursprungsgebieten in Nord- und Mittelamerika nicht bis nach Grönland erstreckte.

Arten brauchen Zeit, um sich an Veränderungen anzupassen

In den Epochen des späten Pliozäns und frühen Pleistozäns vor 3,6 bis 0,8 Millionen Jahren herrschte ein Klima ähnlich dem, das Wissenschaftler für die künftige Erwärmung prognostizierten, heißt es in der Studie. Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen könnten, die langfristigen Umweltfolgen der fortschreitenden globalen Erwärmung vorherzusagen.

Die in Grönland erhaltenen Daten legten nahe, dass sich mehr Arten entwickeln und an stark schwankende Temperaturen anpassen können, als bisher angenommen, sagt Mitautor Mikkel Pedersen von der

University of Copenhagen. Aber die Ergebnisse zeigten auch, dass sie dafür Zeit brauchen. „Die Geschwindigkeit der heutigen globalen Erwärmung bedeutet, dass Organismen und Arten diese Zeit nicht haben“, sagt Pedersen, „sodass der Klimanotstand eine enorme Bedrohung für die biologische Vielfalt und die Welt bleibt – das Aussterben einiger Arten, einschließlich Pflanzen und Bäumen, steht bevor.“

Künftig wollen die Forschenden aus den Erbgut-Daten auch auf das Zusammenspiel mit Bakterien und anderen Mikroorganismen in den einstigen Landschaften schließen. Zudem haben sie die Hoffnung, dass auch Analysen in wesentlich wärmeren Regionen möglich sind. Zwar überlebe DNA im Allgemeinen am besten unter kalten, trockenen Bedingungen, erklärte Eske Willerslev. Möglicherweise habe sich aber auch in warmen, feuchten Umgebungen uralte DNA erhalten, etwa an Fundorten in Afrika.

Uraltes Erbgut soll auch in wärmeren Regionen gesucht werden

„Wenn wir damit beginnen können, alte DNA in Tonkörnern aus Afrika zu erforschen, können wir vielleicht bahnbrechende Informationen über den Ursprung vieler verschiedener Arten sammeln“, sagt Willerslev, „vielleicht sogar neue Erkenntnisse über die ersten Menschen und ihre Vorfahren – die Möglichkeiten sind endlos.“

Auch der Biogeograf Henrik Krehenwinkel von der Universität Trier, der selbst nicht an der Analyse beteiligt war, hält weitere „revolutionäre neue Erkenntnisse“ für sehr gut möglich. Die bislang erzielten Erfolge beruhten vor allem auf den großen Fortschritten der Sequenzierungstechnologie, mit der sich Erbgut immer rascher und kostengünstiger entziffern lässt. Ein Ende der technischen Weiterentwicklung sei nicht absehbar. Auch eine zeitliche Grenze sieht Krehenwinkel nicht. „Vor etwa zehn Jahren dachten Experten noch, viel mehr als 100.000 Jahre zurück seien nicht möglich – nun sind wir bei zwei Millionen.“

„Wenn die Bedingungen stimmen, kann DNA sehr stabil sein“, erklärt der Trierer Umweltwissenschaftler. Dauerfrost sei ideal, weil das Molekül dann kaum noch chemisch degradiere und weil keine Mikroben aktiv seien, die die DNA sehr schnell zersetzten. Wäre es, wie von Willerslev angedeutet, tatsächlich möglich, auch in den Tropen uralte DNA zu finden und zu entziffern, böte das immenses Potenzial für evolutionäre Erkenntnisse. „Die Biodiversität war in den tropischen Gebieten schon immer riesig, und viele Arten, auch der Mensch, sind in solchen Regionen entstanden“, sagt Krehenwinkel.

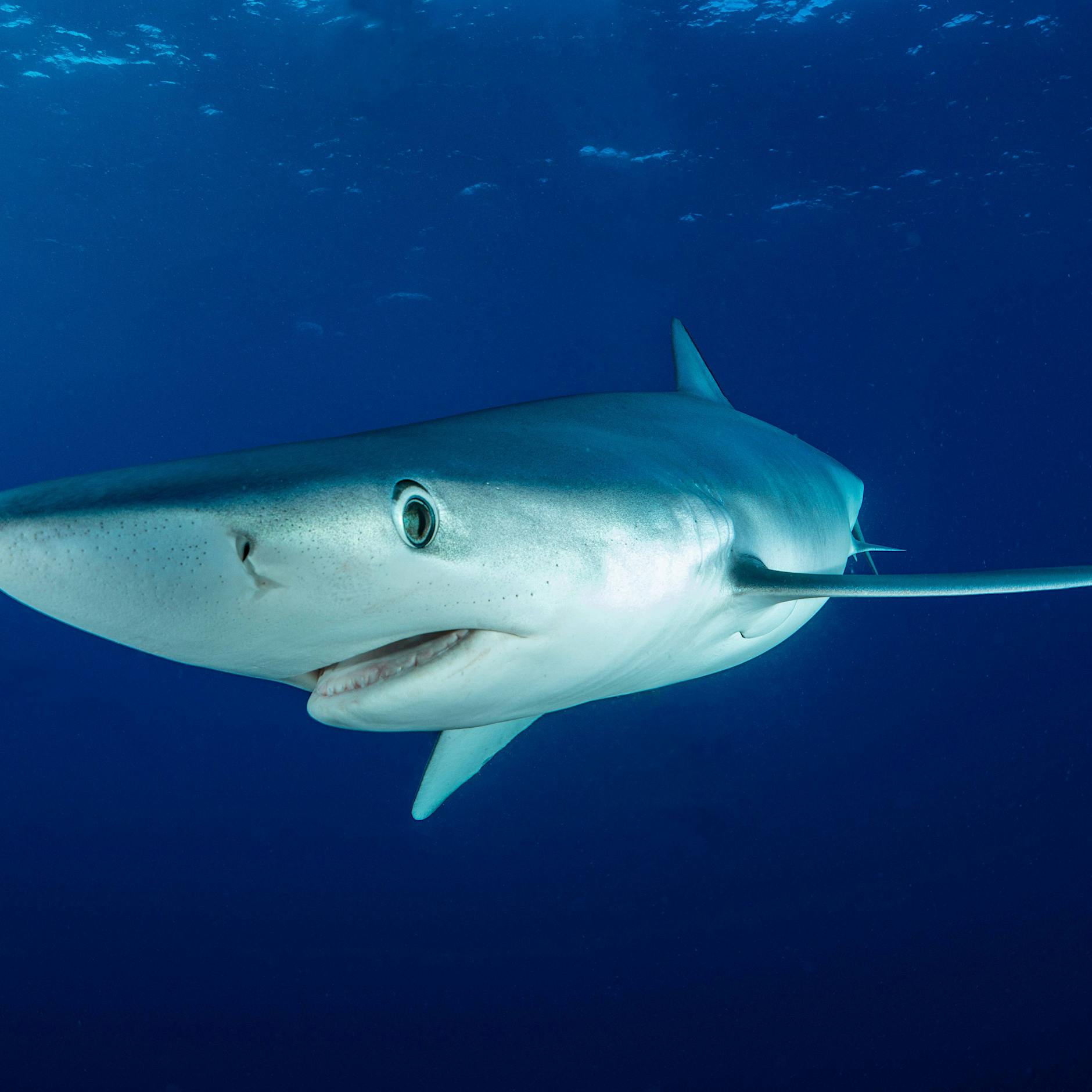

Umwelt-DNA wird von Wissenschaftlern schon seit längerem für Analysen genutzt – bisher aber überwiegend, um den Ist-Stand zu erfassen. So ließ sich mit einer eDNA-Studie schon vor Jahren die Ankunft zahlreicher mariner Wanderfische in New Yorker Gewässern beobachten – allein über die Analyse regelmäßig genommener Wasserproben. Solche Umwelt-DNA-Untersuchungen vereinfachten und beschleunigten das Monitoring von Tierarten erheblich, schrieben die Forscher damals im Fachmagazin Plos One.

In einem Teebeutel findet sich DNA von bis zu 400 Insektenarten

Walhaie in Weltmeeren lassen sich so ebenso nachweisen wie invasive Arten oder bestimmte Erreger in Seen und Flüssen, ohne dass Tiere gefangen oder getötet werden müssen. Wissenschaftler um Henrik Krehenwinkel entwickelten ein Verfahren, mit dem sich Erbgut-Spuren von Insekten aus getrockneten Pflanzen gewinnen und auswerten lassen. In einem einzigen handelsüblichen Teebeutel lässt sich demnach DNA von bis zu 400 Insektenarten finden.

Fliegt eine Biene eine Blüte an, um sie zu bestäuben, hinterlässt sie etwas Speichel. Eine Wanze sticht in ein Blatt, eine Spinne hinterlässt seidene Fäden. Das reicht Krehenwinkel zufolge aus, um die DNA der Insekten nachzuweisen. Die im Juni im Fachmagazin Biology Letters vorgestellte Methode eröffnet demnach die Möglichkeit, alte Pflanzenbestände – zum Beispiel aus Museen – zu analysieren und ihre Besiedlung mit der heutigen zu vergleichen.

„Daraus lässt sich dann auf Veränderungen der Artenzusammensetzung schließen“, erklärt der Trierer Wissenschaftler. Wichtig ist das etwa für Analysen zum Insektenrückgang, bei dem es an anderen Datengrundlagen mangelt. Ein Team um Krehenwinkel nutzte Umwelt-DNA aus altem Blattmaterial zum Beispiel dafür, die Veränderung der Gemeinschaft darauf lebender Insektenarten und anderer Gliederfüßer zu untersuchen. Insgesamt erfasste es mehrere Tausend Spezies. Die Lebensgemeinschaften seien zeitlich und räumlich immer homogener geworden, so das Ergebnis.

Kontamination von Erbgutschnipseln vermeiden

Größte Herausforderung bei der Analyse von Umwelt-DNA ist das Vermeiden von Kontamination, wie Krehenwinkel sagt. Extrem leicht gelangten Erbgutschnipsel aus der Umgebung in die analysierte Probe und verfälschten das Ergebnis. Gerade bei den über lange Zeiträume abgelagerten Spuren ist ein weiteres Problem, unter den Schnipseln häufig vorkommender Arten – etwa denen von Mikroorganismen – die vergleichsweise seltenen wie die eines Mastodons zu finden. „Um solche seltenen Spuren unter den vielen anderen zu identifizieren, muss man Unmengen an DNA-Schnipseln sequenzieren.“

Wenn Spuren uralten Lebens aus der Tiefe ans Licht kommen, entstehen aber auch Gefahren. Dazu braucht es gar nicht erst eine Materialfreisetzung durch die Forschung, wie Ende des Jahres 2022 eine Studie französischer Forscher auf dem Preprint-Server bioRxiv zeigte. Hier veröffentlichen Wissenschaftler ihre Arbeiten, bevor sie von Fachkollegen begutachtet wurden. In diesem Fall haben französische Forscher Viren untersucht, die beim Auftauen des Permafrosts frei werden.

Seit Zehntausenden von Jahren ist Biomasse im Permafrost gebunden, unter anderem im ewigen Eis der Arktis. Doch der Klimawandel führt dazu, dass große Teile des Permafrostbodens schmelzen. Dabei kommen nicht nur Pflanzen, Würmer und prähistorische Vögel, Nashörner oder Mammuts ans Licht. Auch große Mengen an Methan, Kohlendioxid und möglicherweise gefährliche Erreger werden freigesetzt. So wies das Forscherteam der französischen Aix-Marseille Université in Bodenproben 13 bislang unbekannte Virentypen nach. Und es konnte sie sogar wieder aktivieren.

Aufgetaute Viren könnten Menschen zur Gefahr werden

Die Viren waren 27.000 bis 48.500 Jahre alt. Unter anderem fand sich ein Riesenvirus, das Pandoravirus yedoma genannt wurde. Es stammt aus einem See im sibirischen Jakutien, der russischen Republik Sacha. Es ist so groß, dass es mit einem normalen Lichtmikroskop nachgewiesen werden kann. Es infiziert vor allem Amöben und ist für Menschen ungefährlich. Weitere Viren stammten aus einer Mammutkot-Probe und dem Magen eines sibirischen Wolfs. Auch sie konnten reanimiert werden.

Die französischen Forscher kritisieren, dass es zum Auftauen solcher sogenannter Viren bisher nur zwei Studien gebe, „in denen das Pithovirus (2014) und das Mollivirus (2015) beschrieben wurden“. Das suggeriere fälschlicherweise, „dass solche Vorkommnisse selten sind und ‚Zombieviren‘ keine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen“. Die Wissenschaftler schreiben, dass ein Viertel der Nordhalbkugel von dauerhaft gefrorenem Boden bedeckt sei und dass durch das Auftauen organisches Material frei werde, „das bis zu einer Million Jahre lang gefroren war“.