Pappelplatz in Mitte: Glasscherben, naturnahe Beete und warum Ben Becker hier vielleicht nicht mehr wohnt

Neugierig schauen die Biertrinker auf den Bänken den vorbeigehenden Normalos hinterher. Fremde Menschen sind ein seltener Anblick für sie, denn der Pappelplatz in bester Mitte-Lage hält Flaneure fern. Die Tristesse dieser Anlage ist einfach zu niederschmetternd, gerade im Herbst, der sich in diesem Jahr wie ein lauwarmer nasser Lappen anfühlt. Nun sieht der Pappelplatz noch zerzauster aus als sonst: Auf den naturnahen Beeten siechen zwischen Unkraut die dünnen Rosen vor sich hin, die unansehnlichen Pappeln, die wie bösartige Pfeile in den Himmel zeigen, werfen ihr Laub auf die matschigen Wege, und was das kahl werdende Gebüsch nun alles freilegt, will auch keiner sehen.

Das Elend wird gekrönt durch den jetzt trockengelegten, zentral platzierten Brunnen mit einem Mann obendrauf, der sich die Fingernägel schneidet. Zumindest sieht es so aus. Eigentlich zählt die grob modellierte nackte Person Geld – denn der Pappelplatz war im 19. Jahrhundert mal ein Marktplatz. Der sogenannte Geldzählerbrunnen soll daran erinnern.

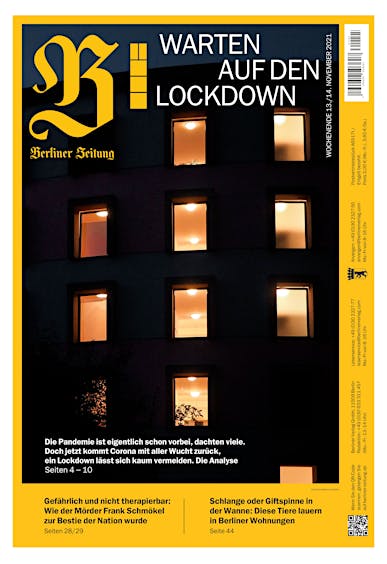

Am 13./14. November 2021 im Blatt:

Die Pandemie ist vorbei, dachten viele. Doch jetzt kommt Corona mit aller Wucht zurück, ein Lockdown lässt sich wohl nicht mehr vermeiden. Unser Corona-Spezial

Gefährlich und nicht therapierbar: wie der Mörder Frank Schmökel zur Bestie der Nation wurde

Schlange oder Giftspinne in der Badewanne: Diese Tiere lauern in Berliner Wohnungen

Abrissbirne Berlin: Die hässlichsten Plätze der Stadt

https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Ben Becker hat mal hier im Kiez gewohnt. Angeblich ist er weggezogen, weil er ständig Ärger mit den Nachbarn hatte. Vielleicht war es aber auch das unbefriedigende Preis-Leistungs-Verhältnis der Gegend rund um den Pappelplatz. Zwar gibt es hier den tollen Fashion-Rewe, den noch besseren Italiener Papa Pane, die absturzfreundliche Griffin Bar, attraktive Menschen und schöne Appartements. Aber Naherholung findet der zahlende Wohnende nurmehr auf dem angrenzenden Sophienfriedhof. Ben Becker saß gerne draußen rum, aber auch er mied den Pappelplatz. Ob er auf den Friedhof auswich, ist nicht bekannt.

Leider hat der Pappelplatz, der inzwischen nordöstlich von expressiver Graft-Architektur flankiert wird, noch nicht mal den praktischen Nutzen, den Plätze eigentlich fast immer haben: die Abkürzung. Und selbst wenn es zwei Sekunden sind, die man einspart – so sind die locker dahin, wenn man sich danach erst mal ewig die eingetretenen Glasscherben aus den Sohlen fummeln muss. Der Pappelplatz ist eine Stelle hoffnungslos verlorenen Glücks in Mitte. Man hätte beim Errichten der Skaterrampen an der Friedhofsmauer damals gleich das ganze Areal bestücken sollen. Dann wäre der Platz jetzt zumindest ein Paradies für Skateboarder. Sabine Röthig

Nettelbeckplatz in Wedding: Verdreckte Platte und Alki-Treff

Wäre der Nettelbeckplatz ein Gesicht, so würde man ihn wohl als verwitterten Charakterkopf bezeichnen. Denn es ist gar nicht so, dass der Platz an der Reinickendorfer Straße in Wedding komplett uncharmant wäre. Hier gibt es zum Beispiel das reizende Café Mirage. Auch einsam fühlt man sich hier sicher nicht, denn die dreieckige Platte wird umtost vom Innenstadtverkehr. In der Nähe sind Sterne-Restaurants und das Kulturquartier Silent Green. Mit anderen Worten: Der Wedding kommt, wie es so schön heißt. Der Nettelbeckplatz ist allerdings mit diesem Ausruf, der in der Regel bedeutet, dass ein Viertel hip wird, sicherlich nicht gemeint.

Hier tummelt sich tagsüber eine rustikale Mischung aus lokaler Trinkercommunity, Café-Besuchern, Obdachlosen und Anwohnern, die sich beeilen, den allzeit dreckigen und vermüllten Platz zu überqueren.

Am Abend wird dann nur noch gesoffen und zu vorgerückter Stunde grölend alles Mögliche verkündet. Bis in die Achtziger war der „Netti“, wie die Locals ihn liebevoll euphemistisch nennen, ein stinknormaler Kreisverkehr, dann verkehrsberuhigte man die Ecke und setzte zu allem Übel auch noch einen Brunnen in die Mitte. Der ist heute eine Art Orientierungspunkt, damit man weiß, aus welcher Richtung der Alk- und Pissegeruch kommt. Der Brunnen der Künstlerin Ludmila Seefried-Matějková trägt dann auch noch unnötigerweise den Namen „Tanz auf dem Vulkan“. Als ob die Leute, die hier rumhängen, nicht längst wüssten, dass das Leben scheiße ist.

Der wasserspeiende Granitklotz hat nicht weniger als neun Meter Durchmesser und wird gekrönt von ungelenk tanzenden Figuren, die zum Pianospiel eines am Fuße des Brunnens sitzenden Satyrs tanzen. Wie kommt man auf so eine morbide Scheußlichkeit? Als ob dieser Platz nicht abgerockt genug wäre. Benannt ist der Nettelbeckplatz übrigens nach Joachim Nettelbeck, einem eher unsteten Charakter, der zudem Kapitän auf Sklavenschiffen war und von den Nazis glorifiziert wurde. Wenn das alles nicht Grund genug ist, das ganze Ding plattzumachen, was dann? Marcus Weingärtner

Pariser Platz am Brandenburger Tor: So peinlich ist das neue alte Zentrum Berlins

Sollten Sie mal Besuch aus dem Ausland erhalten und drüber nachdenken, welche Sehenswürdigkeiten Sie ihm zeigen, sollte ein Ort NICHT auf Ihrer Liste stehen: der Pariser Platz. Warum ich diesen Platz im Herzen unserer Hauptstadt inklusive des 1793 fertiggestellten Brandenburger Törchens aus Elbsandstein einfach unterschlage? Weil ich mich für diesen Ort als Berliner schäme.

Als ich als Kind das erste Mal Anfang der Neunziger in Berlin war, hatte der Platz wenigstens noch eine echte Bedeutung für die Bewohner der gerade wieder vereinten Metropole. Denn wollte man aus dem piefigen Westen in den grauen und baufälligen Osten, dann fuhr man einfach durch das (damals von den Abgasen noch fast schwarze!) Brandenburger Tor. Rechts und links dahinter zogen keine Gebäude vorbei, sondern nur zwei kleine Rasenkarrees mit Wasserfontänen. Zugegeben, das war auch alles ein bisschen trostlos, aber allemal besser als das städtebauliche Desaster, mit dem dieser urbane Nicht-Ort im Zuge der ersten Nachwendeeuphorie dann verschlimmbessert wurde.

Und was soll ich sagen, dieser Platz in seiner heutigen Form ist einer Metropole von knapp vier Millionen Einwohnern unwürdig. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, den zentralen Ort einer Weltmetropole zu gestalten. Entweder man legt ein gigantisches Aufmarschfeld an, das Größe und Erhabenheit symbolisiert. Bestes Beispiel: der Zócalo in Mexiko-Stadt. Oder man entscheidet sich für ein Stadtzentrum wie die Piazza della Signoria in Florenz, dessen mittelalterliche Elemente sagen: Wir waren schon immer hier.

Der Pariser Platz erfüllt keines dieser Merkmale. Die paranoide amerikanische Botschaft, die großen Glasfenster der provinziellen DZ-Bank, Starbucks, Dunkin’ Donuts und das wirklich nicht mondäne Hotel Adlon: Dieser Ort ist nicht das gesellschaftliche Zentrum des neuen Berlin, sondern sieht aus wie eine verunstaltete Modellbaueisenbahnlandschaft, deren Erschaffer sich entweder verklebt hat oder die Fertighäuser aus Plastik immer nur billig im Sonderangebot gekauft hat.

Niemand lebt hier, niemand möchte hier sein, außer vielleicht Anti-Palästina- oder Anti-Israel-Demonstranten. Das einzige edle Detail, das Sie sich ansehen sollten, ist das Eckhaus mit der riesigen blauen Flagge mit dem weißen Kreuz und den vier Lilien. Denn hier residiert die Botschaft der frankophonen kanadischen Provinz Québec. Und dieser abtrünnige Landstrich hat viel gemeinsam mit dem Selbstverständnis Berlins als Metropole: Berlin ist wunderbar, aber auch manchmal so wunderbar hässlich, dass man sich am liebsten geistig abspalten möchte.

Deswegen mein Vorschlag an den Senat: Bitte bauen Sie den Pariser Platz zurück auf den Zustand von 1990 und öffnen Sie das Brandenburger Tor wieder für den Autoverkehr! Denn jede Fahrt durch die immer verstopfte Dorotheenstraße ist doch ein echter Albtraum, oder? Es kann also nur besser werden. Jesko zu Dohna

Washingtonplatz am Hauptbahnhof: Qualm und Cube

Das Schlimmste an diesem Platz ist: Wer dorthin will, landet garantiert am Europaplatz. Wie um Himmels willen konnten Architekten einen Hauptbahnhof errichten, bei dem wirklich niemand auf den ersten Blick genau weiß, wohin man laufen muss, um zum richtigen Ausgang zu gelangen? Noch einmal zum Mitschreiben: Der Europaplatz ist Richtung Norden, der Washingtonplatz Richtung Süden. Die große Werbung für die 24-Stunden-Apotheke ist nur an der Nordseite, die große Werbung für das garantiert mittelmäßige Vapiano ist nur auf der Südseite. Sonst gibt es kaum Anzeichen, sich in diesem Albtraum aus Glas und Schienen zurechtzufinden.

Nun zum Platz selbst: Selbst wenn man sich für die Seite des Bahnhofs entscheidet, die zumindest eine Silhouette bietet (Bundestag, Schweizer Botschaft, Kanzleramt), fällt schon der Name Washington gegenüber „Europa“ arg ab. Zu DDR-Zeiten klang der Name in der „Aktuellen Kamera“ immer wie eine exotische Schinkensorte, und während man noch über die Namensgebung nachdenkt, wird man schon von dickem Rauch umhüllt. Wer plant eine Raucherzone direkt am Ausgang – und zwar so, dass alle durch den Rauch hindurchlaufen müssen? Dahinter steckt so viel Sadismus, dass es einem die Sprache verschlägt.

Wer einmal in die Verlegenheit gerät, dort am Platz auf jemanden warten zu müssen, kann immerhin Berliner Dramen erleben: der Uberfahrer, der von wütenden Taxifahrern nicht durchgelassen wird, das offensichtlich gespielte Humpeln eines Bettlers sowie ein dreister Schnorrer, der nicht wie früher nach einem Euro, sondern nach fünf Euro für ein Zugticket fragt. Es ist schon ein Wunder, dass dort nicht jeden Tag die Polizei eingreifen muss, die übrigens direkt nebenan eine Station hat.

In direkter Nachbarschaft sind nur gesichtslose Hotels entstanden, die jede Euphorie für Berlin – Stadt der Kultur, Geschichte und unvergesslichen Partys – sofort ersticken. Fenster wie Schießscharten, dünn und hoch, allein die nahe gelegene Spree macht Lust auf einen Spaziergang und im Sommer auf einen Cocktail im Liegestuhl. Dort könnte man sitzen und sich über die Leute lustig machen, die auf dem Washingtonplatz durch die Rauchschwaden laufen, um neben Buddy Bären zu stehen oder sich über das arroganteste Gebäude der Welt wundern: den Cube, den wirklich kein Mensch braucht und wollte. Aber kein Berliner wird je auf diesen Liegestühlen sitzen, denn im Sommer ist die Musik an der Spree immer Eurotrash-Dancefloor aus den 90er-Jahren. Berlin, du kannst so scheiße sein. Abreißen, neu bauen. Sören Kittel

Der Mehringplatz in Kreuzberg

Ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz neu in Berlin war und versehentlich im Jahr 2003 aus der U-Bahn der Linie 6 am Halleschen Tor auf der falschen Seite ausstieg: am Mehringplatz. Ich dachte, dass ich nach Kreuzberg gefahren sei, in einen hippen Stadtteil in Berlin. Doch was mich erwartete, war ein Anblick, der mich eher an die tristesten Randzonen meiner Heimatstadt Bremerhaven erinnerte. Ich sah viele graue Siebziger-Jahre-Bauten, Menschen, die Einkaufswagen über den Gehweg rollen, ich bemerkte einen Kleiderdiscounter, schaute auf schrammelige Eckkneipen und ein Publikum, das sich auffällig langsam fortbewegte.

Das ist kein Witz: Ich dachte, ich hätte mich mit der U-Bahn verfahren. Anschließend bin ich dann wieder in den Bahnhof gelaufen. Google Maps gab es ja noch nicht. Erst der Blick auf den Stadtplan verriet mir, dass ich ganz in der Nähe der Friedrichstraße war, in der Nähe des Checkpoint Charlie also, der Mitte Berlins, der Attraktionen. Wow!

Der Mehringplatz, man kann ihn hassen und lieben. Es gibt natürlich auch Menschen, die den heruntergerockten Platz (der ja jetzt renoviert wird) ziemlich mögen und seinen kuriosen Schrabbel-Look als Duftnote Berlins interpretieren. Die Geschichte des Platzes ist ja auch noch ziemlich interessant. Der Platz war nämlich mal ein Beispiel für herrschaftlich-preußische Stadtplanung, doch er wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört.

Als er neu gestaltet werden sollte, wurde ein Wettbewerb ausgelobt. Der Architekt Hans Scharoun gewann ihn im Jahr 1959/1962, er wollte den Platz als sozialen Lebensraum neu formen und plädierte für eine „bewohnbare Stadtlandschaft“. Bei Wikipedia heißt es dazu: „Im Jahr 1968 übernahm der Architekt Werner Düttmann die Arbeiten am Mehringplatz von seinem Lehrer Scharoun, der 1972 starb. Die stadtplanerischen Vorgaben hatten sich inzwischen grundlegend gewandelt. Der Platz sollte nun ein verdichtetes Wohngebiet nach den Maßgaben des sozialen Wohnungsbaus werden.“ Uh, sozialer Wohnungsbau. Ein Wort, das mittlerweile keine positiven Assoziationen mehr weckt. Anders gesagt: Richtig aufgegangen ist der Plan nicht, der Platz verrohte, die Menschen nutzten ihn als Ablagestelle für Müll. 2011 erklärte der Senat den Platz zum Sanierungsgebiet, seit 2019 wird er renoviert. Ob das klappt? Wieso nicht einfach abreißen und eine neue Idee entwickeln und wirklich mal was Neues wagen? Berlin braucht sie doch, die neuen Plätze und die neuen Ideen. Tomasz Kurianowicz