„Zu uns kommen alle, wenn sie schnell Geld brauchen“, sagt Marius Goebel, „vom Studenten bis zum Spitzenverdiener, alle Schichten.“ Marius Goebel arbeitet in der fünften Generation im Pfandleihhaus seiner Familie. Das Unternehmen hat Filialen in Moabit, Wedding und Neukölln. Meist wollen die Kunden kleine Beträge, um kurzfristig flüssig zu bleiben: „Die Leute bringen am Monatsende ihren Ehering und bekommen dafür 150 Euro, weil es im täglichen Leben gerade nicht mehr reicht.“ Der Zinssatz von 3,5 Prozent ist für die Kunden bezahlbar. Die horrenden Kosten eines Dispo-Kredits oder die Gebühren von Kreditkarten können sich viele Leute nicht mehr leisten. Die Pfandleihe ist vertraulich, zuvorkommend und diskret. Viele Kunden kommen immer wieder, sagt der junge Goldschmied. Zu Monatsbeginn wird der Ehering wieder abgeholt. Neben Schmuck sind es vor allem Handys, die die jungen Leute bringen, um kurzfristig an Bargeld zu kommen. Noch ist die Lage wie immer, doch Goebel merkt die Ruhe vor dem Sturm: „Nächstes Jahr wird es ein anderes Spiel“, sagt Goebel, „da kommen die Stromrechnungen“. Was die Leute machen werden, wenn der Ehering nicht mehr reicht, weiß niemand.

Fest steht allerdings: Die „kleinen“ Schulden könnten explodieren, weil die „großen“ Schulden außer Kontrolle geraten sind. Die Folgen sind immer gravierend, wenn Schuldenblasen platzen: Inflation, politische Instabilität, soziale Unruhen, Kriege. Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), erklärte kürzlich in Washington: „Wir erwarten eine fundamentale Veränderung in der globalen Wirtschaft.“ Eine Reihe von wirtschaftlichen Schocks habe eine anhaltend hohe Inflation ausgelöst. Eine Krise der Lebenshaltungskosten in Ländern auf der ganzen Welt sei die Folge. Die Vereinten Nationen haben eine Liste von 54 Staaten erstellt, denen der Kollaps wegen zu hoher Schulden droht. Manche Länder geben mehr für Zinszahlungen aus als für Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen zusammen. Die Armut steigt. Die reichen Länder wollen nicht helfen, weil auch sie unter Druck geraten sind.

Auch in Deutschland gerät der Sozialstaat wegen der Preissteigerungen aus den Fugen: Den gemeinnützigen sozialen Einrichtungen und Diensten drohe ein Kahlschlag, warnte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, kürzlich. 90 Prozent aller Sozialeinrichtungen sehen sich laut einer aktuellen Umfrage des Verbands wegen der hohen Energiepreise in ihrer Existenz bedroht. Bei 28 Prozent der befragten Einrichtungen stehen bereits in diesem Monat steigende Abschlagszahlungen für Strom an, für zwei Drittel aller Einrichtungen werden steigende Abschläge bis Januar 2023 erwartet. Bei den Heizkosten, für die 71 Prozent der Befragten eine Verdopplung und 26 Prozent sogar eine Verdreifachung erwarten, ist es ähnlich. Über 77 Prozent der befragten Einrichtungen rechnen neben den drastischen Preissteigerungen für Strom und Heizung zudem mit weiteren Kostensteigerungen, insbesondere die gestiegenen Lebensmittel- und Spritkosten belasten die sozialen Einrichtungen schon jetzt.

Eine gefährliche Spirale scheint in Gang gesetzt zu sein. Denn dieselben Probleme, die die Einrichtungen haben, haben auch die Haushalte. Wenn sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, müssen sie sich an die Einrichtungen wenden. Doch wenn diese nicht mehr da sind – was dann? „Wir stehen vor der größten Krise, die das Land je hatte. Wir werden den Wohlstand, den wir jahrelang hatten, erst mal verlieren“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kürzlich der Süddeutschen Zeitung.

Die globale Krise hat auch die Mittelschicht erreicht, die in die Armut abzurutschen droht – ganz ohne Verschulden. Und offenbar auch ganz ohne die Aussicht, dass irgendjemand weiß, wie der Abstieg verhindert werden kann. Die Politik scheint aus den Fugen geraten zu sein. In TV-Debatten wird über einen möglichen nuklearen Weltkrieg räsoniert. In London – dem Mutterland der Demokratie – stürzt die Premierministerin nach nur 44 Tagen im Amt. Vor einer Abstimmung im Unterhaus kommt es zu Prügelszenen, wie man sie in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Der britische Finanzminister muss plötzlich vor die Presse treten und versichern, dass das Land weiter zahlungsunfähig sei. Tags zuvor hatte die Bank of England mit einer Intervention gerade noch sicherstellen können, dass Millionen Briten ihre monatliche Rentenzahlung erhielten.

Institutionen, von denen man erwarten würde, dass sie mit ruhiger Hand gesteuert werden, spielen plötzlich verrückt. Die Hybris der vergangenen Jahre, als mit billigem Geld alles möglich schien, ist einer ernüchterten Ratlosigkeit gewichen: Angesichts der allgegenwärtigen Ungewissheit wären die Zentralbanken gut beraten, „wenn sie in Bezug auf die komplexe Funktionsweise der Wirtschaft, ihre Fähigkeit, sie vorherzusagen, und was die Geldpolitik erreichen kann, Bescheidenheit zeigen würden“, sagte kürzlich der frühere Bundesbank-Chef Jens Weidmann in einer Rede vor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Weidmanns Mahnung gilt allen Beteiligten, die in der universalen Tombola über Cash oder Crash entscheiden. Dani Rodrik, einer der scharfsinnigsten Harvard-Ökonomen, hat das Dilemma der Moderne schon im Jahr 2011 zugespitzt: „Demokratie, nationale Souveränität und globale wirtschaftliche Integration sind miteinander unvereinbar: Wir können zwei der drei kombinieren, aber niemals alle drei gleichzeitig und vollständig.“

Der Systemfehler scheint also grundlegender Natur zu sein: Das erklärt auch, warum niemand überzeugende Antworten liefern kann. Das Hin und Her um die Gasumlage in Deutschland ist ein gutes Beispiel: Überforderte Politiker, die sich dazu gerne mit Beratern umgeben, die ihnen nur nach dem Mund reden, müssen Entscheidungen innerhalb von Tagen oder Wochen widerrufen. Schnell war Robert Habeck als der Schuldige ausgemacht.

Die Entscheidung war sicher nicht ausreichend durchdacht. Doch es stellt sich die Frage, ob ein solch unerhörter Eingriff überhaupt unter Berücksichtigung aller Faktoren mit der mittlerweile geforderten Schnelligkeit zu durchdenken ist. Vielleicht geht das gar nicht?

Die Globalisierung hat in den vergangenen Jahren nachweislich den weltweiten Wohlstand gesteigert. Als bestes Beispiel kann China dienen, das ohne Globalisierung nicht einen derartigen Sprung gemacht hätte. Die Globalisierung hat aber auch die Ungleichheit gefördert. Die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken hat Schuldenmachen zum Volkssport werden lassen.

Doch wie man aus der Falle wieder rauskommt, kann keiner sagen. In Großbritannien revidierte die Zentralbank innerhalb weniger Tage mehrmals ihre Entscheidungen. Den Märkten wurde schwindelig, das System drohte zu kollabieren. „Wir müssen in der globalen Wirtschaft Regeln einführen, die die Selbstzerstörung des Systems verhindern“, sagt der in Berlin beratend tätige Ökonom Patrick Kaczmarczyk. Er ist Autor des Buchs „Kampf der Nationen – wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört“. In seinem Buch erklärt Kaczmarczyk, dass die Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen sollten, nicht jedoch die Staaten: Sie bilden die Ebene, auf der das gemeinsame Wohlergehen der Menschheit verhandelt werden müsse – eine These, die der XX. Parteitag der chinesischen Kommunisten ebenfalls gerade wieder als Botschaft an die Welt formuliert hat. Der Gedanke, dass auf Ebene der Staaten Zusammenarbeit besser sei als Rivalität, ist heute besonders inspirierend, weil überall auf der Welt die Konfrontation dominiert. „Die internationale Zusammenarbeit ist auf einem absoluten Tiefpunkt“, sagt Kaczmarczyk: „In der aktuellen Politik fehlt das Bewusstsein für die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit.“

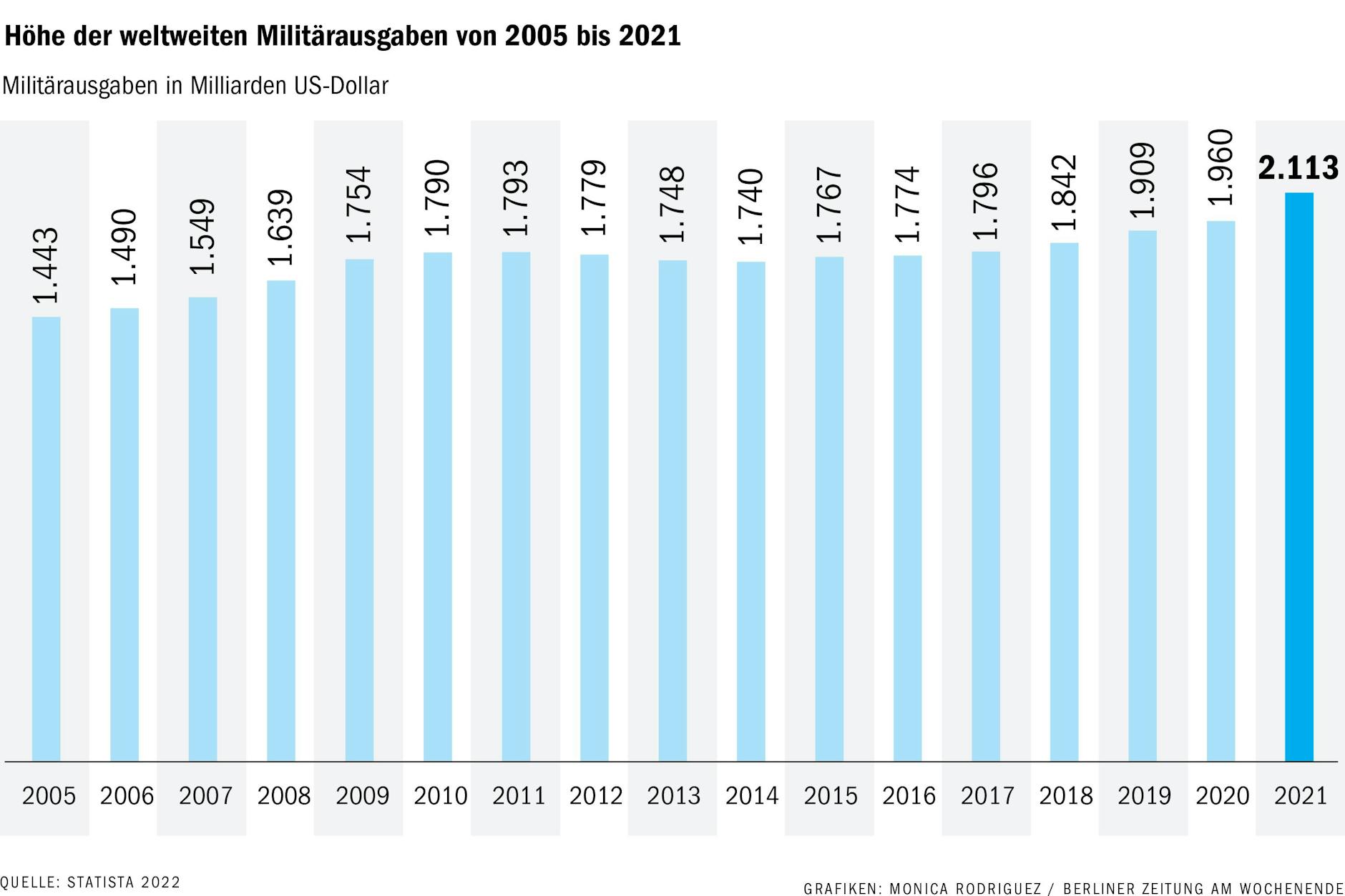

Statt die Kooperation zu beleben, befinden sich Krieg und Wirtschaftskrieg wieder im alltäglichen Repertoire der internationalen Politik. Gewalt als Lösung kommt immer dann ins Spiel, wenn andere Lösungen so kompliziert erscheinen wie die Probleme, die zu lösen sind. Man möchte den Knoten durchschlagen, mit einem scharfen Schwerthieb. Eine bestechend „einfache“ Lösung, die immer wieder auftaucht, soll der Isolationismus sein, die Rückkehr zur nationalen Abschottung. Kaczmarczyk hält dagegen: „Die Idee, dass jedes Land für sich selbst verantwortlich ist, ist in einer global vernetzten Welt eine Illusion.“ Damit diese aber nicht zum rechtsfreien Raum wird, in dem sich am Ende alle bekämpfen, muss sich global die Erkenntnis des Ökonomen-Übervaters Adam Smith durchsetzen, wonach eine freie Marktwirtschaft nur funktioniert, wenn sie von einer gemeinsamen Moral getragen ist. „Wachstum und Entwicklung dürfen nicht auf Kosten anderer Länder forciert werden“, betont Kaczmarczyk.

Aktuell läuft es in die andere Richtung – jeder gegen jeden, oder sogar: einer gegen alle. Als Kulisse vieler Kriege wird immer wieder auf einen der gefährlichsten Brandbeschleuniger in den globalen Verwerfungen hingewiesen – auf den US-Dollar als Weltleitwährung. Er wird trotz aller „multipolaren“ Träume aus Moskau oder Peking weder so schnell vom Euro noch vom chinesischen Yuan ersetzt werden.

Doch auch der Status quo hat sich überlebt. Das wissen die Amerikaner und versuchen, ihren privilegierten Status mit militärischer Gewalt oder Sanktionen aufrechtzuerhalten: „Das Problem ist, dass das globale Währungssystem im Moment einseitig ist und nur wenigen dient“, sagt Kaczmarczyk.

Die Dominanz des Dollar ist allerdings auf lange Sicht auch keine Lösung für die USA. Sie bauen mit dem aktuell starken Dollar ein riesiges Leistungsbilanzdefizit auf. Kaczmarczyk: „Wenn die Firmen in den USA aufgrund des Wechselkurses nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber dem Ausland sind, wird ihre Produktion durch Importe ersetzt. Das führt zu einem Leistungsbilanzdefizit, höherer Arbeitslosigkeit und in der Regel zu Deindustrialisierung.“ Die Folge werde eine „politische Radikalisierung“ sein, „deren erste Zeichen wir mit Trump gesehen haben“. Hier müsste schleunigst etwas geändert werden. Machbar sei das allemal, etwa mit einem weltweit koordinierten Eingriff in die Devisenmärkte.

Kaczmarczyk hält „eine von den Zentralbanken orchestrierte Abwertung des US-Dollars, ähnlich wie beim Plaza-Accord von 1985“, für möglich. Ziel wäre eine globale, virtuelle Weltleitwährung, die den Dollar als Weltleitwährung ablöst und an die alle anderen Währungen gekoppelt sind. Eine solche fiktive Währung war bereits dem Ökonomen John Maynard Keynes eingefallen. Er nannte sie den „Bancor“. In der neuen Währung sollten alle internationalen Transaktionen verrechnet werden. Eine Anhäufung von Defiziten oder Überschüssen in dieser Währung würde mit Strafzinsen und Verpflichtungen zur Korrektur der Ungleichgewichte belegt werden, sagt Kaczmarczyk: „Heute könnte und sollte man zudem über eine von den Zentralbanken koordinierte Auf- und Abwertung der Währungen die unterschiedlichen Inflationsraten ausgleichen, sodass der Aufbau großer Ungleichgewichte präventiv eingeschränkt wird.“

Eine neue, faire Weltleitwährung würde vermutlich vielen Konflikten die Schärfe nehmen. Einhergehen sollte die Umkehr mit einer Reform der Welthandelsorganisation (WTO). Die Organisation dümpelt seit Jahren vor sich hin, obwohl so viel über den ganzen Globus gehandelt wird wie nie zuvor: „Die WTO ist seit 20 Jahren handlungsunfähig, weil man im reichen Norden nicht auf den armen Süden zugehen will“, sagt Kaczmarczyk

Sollte es nicht gelingen, bei den Währungen die Notbremse zu ziehen, bestehe die Gefahr, dass die Krise weiter eskaliert. In der aufgeladenen Stimmungen spitzt sich die Lage gerade in Asien zu – wo der Westen China die Partnerschaft aufkündigen könnte. Kaczmarczyk: „Wenn wir China ausgrenzen, grenzen wir nicht nur ein Land aus, sondern auch weite Teile des globalen Südens, wo China heute großen Einfluss hat. Sanktionen gegen China können eine negative Dynamik entwickeln.“ Kaczmarczyk sieht eine Auseinandersetzung mit China nicht als ökonomisches oder ethisches Projekt: „Wir sollten ehrlich zu uns sein: Auch wenn eine Diversifizierung der Abhängigkeiten eine prinzipiell sinnvolle Strategie ist – beim derzeitigen Kurs gegen China geht es nicht um Werte, sondern um Macht.“ Außerdem verbiete sich eine arrogante Haltung gegenüber China schon aus geschichtlichen Gründen: „Bei all unserer nach außen getragenen moralischen Überlegenheit gegenüber China sollten wir bedenken, wie tief in dem Land noch die Wunden sind, die unser Kolonialismus dort hinterlassen hat. Wir haben China ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.“

Deutschland ist für eine globale wirtschaftliche Auseinandersetzung jedenfalls nicht besonders gut gerüstet. Kriege kosten immer sehr viel Geld, auch wenn man nur Partner oder Alliierter ist. Die Finanzierung eines Krieges über Schulden ist eine Möglichkeit, wie sie die Bundesregierung ja schon mit dem „Sondervermögen“ für die Bundeswehr angedacht hat. Dazu kommen immer neue Projekte wie für die Corona-Pandemie, die Energiekosten, die Ukraine-Kredite.

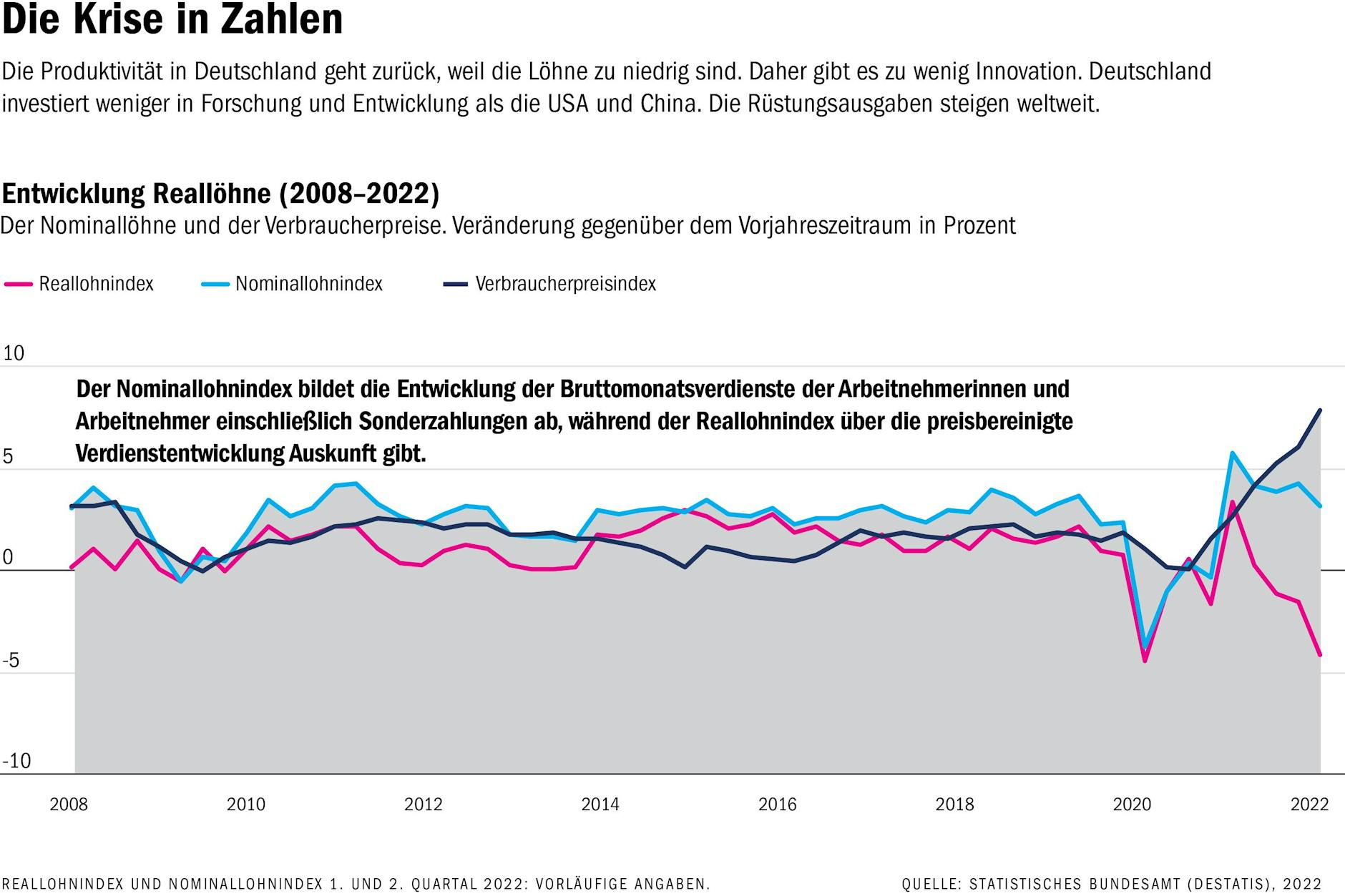

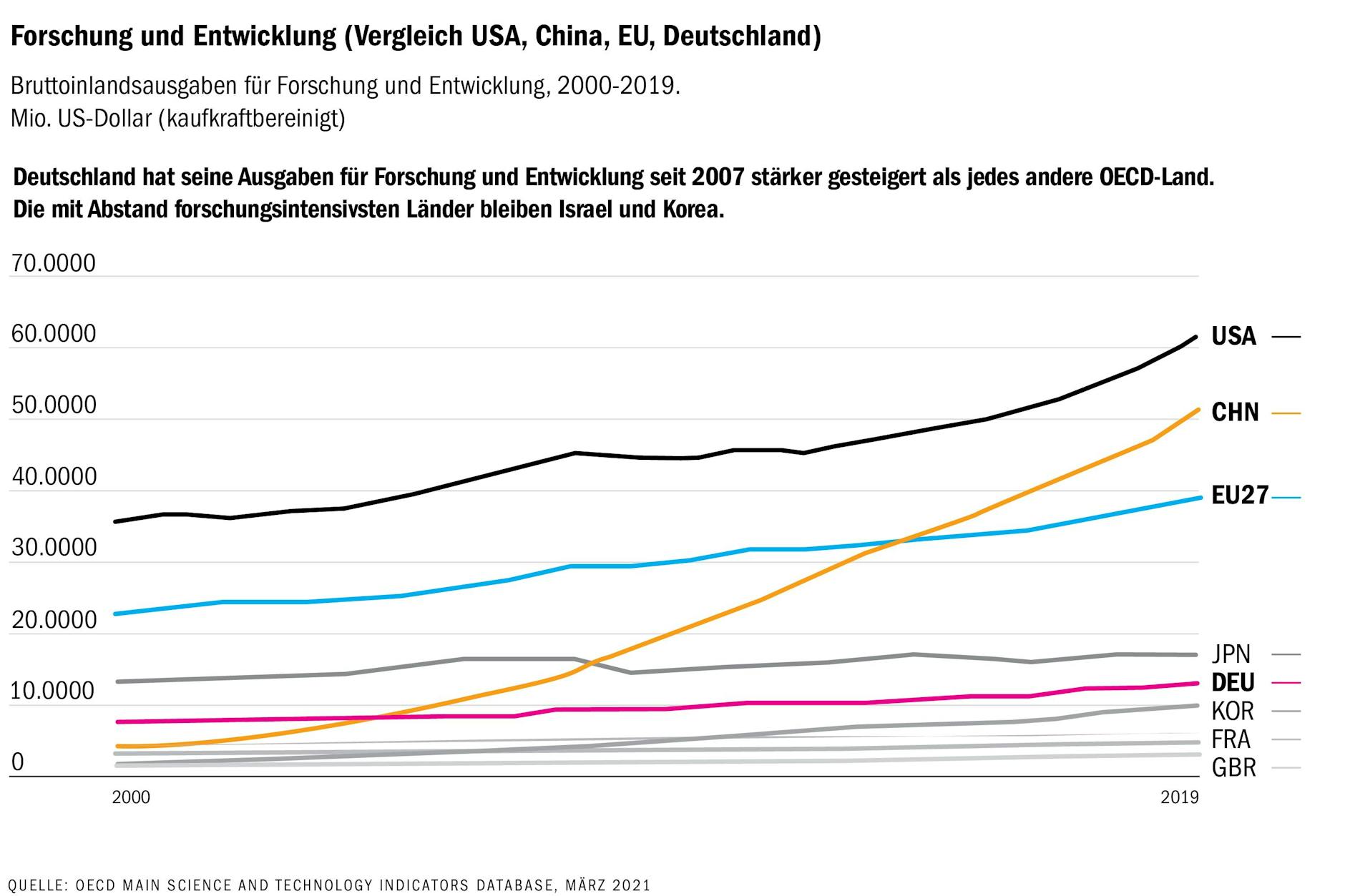

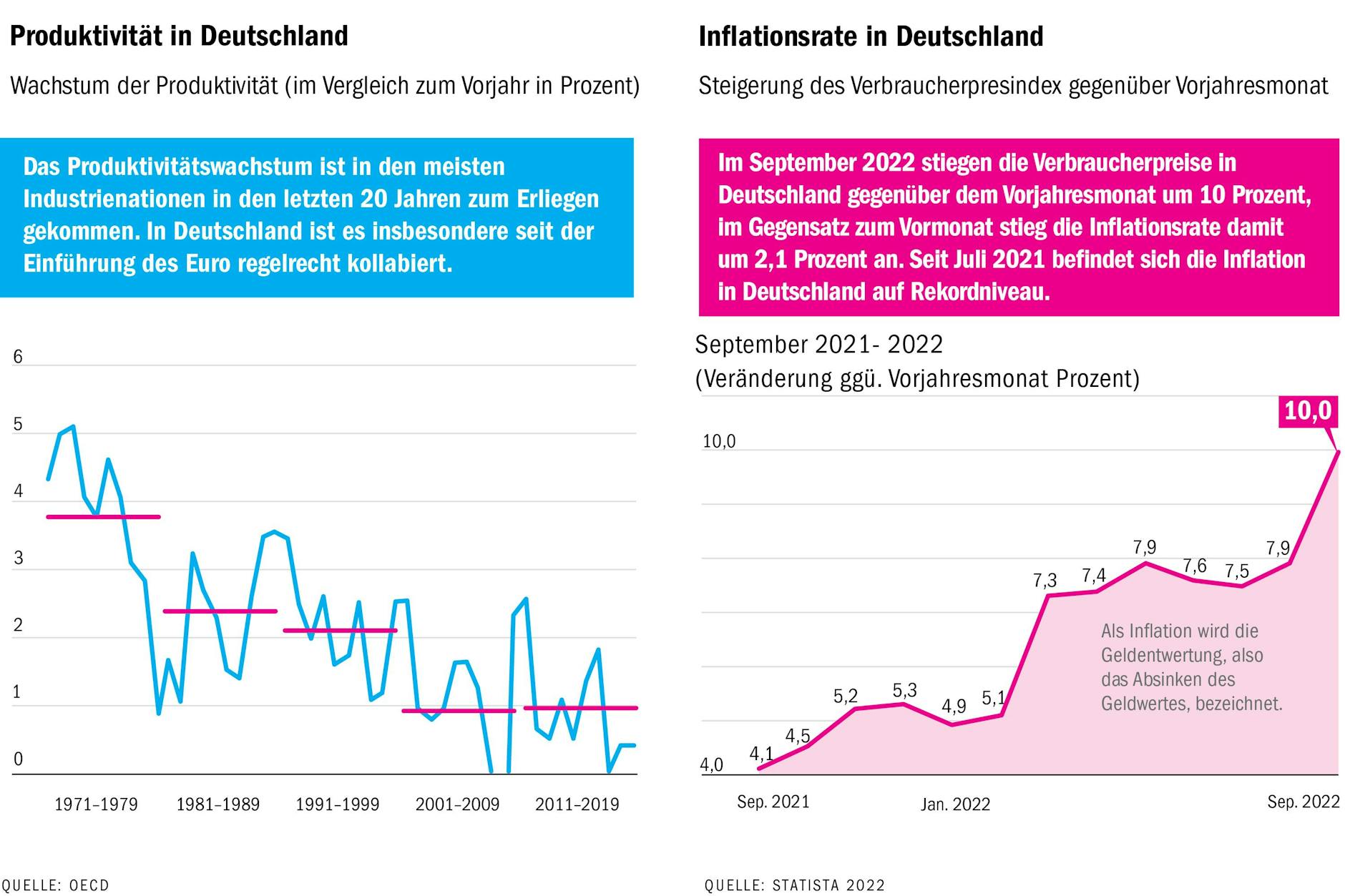

Zwar ist Deutschland auch ein wichtiger Standort für die Pharma- und Rüstungsindustrie. Doch das Hauptproblem Deutschlands ist nach Ansicht Kaczmarczyks hausgemacht. Mit der Einführung des Euro habe sich das Produktivitätswachstum in Deutschland halbiert: „Wir merken jetzt, dass uns die Agenda 2010 auf die Füße fällt. Wir hätten über die vergangenen 25 Jahre hinweg die Löhne angemessen erhöhen müssen.“ Aktuell sei eine Phase, in der Lohnerhöhungen kurzfristig im Verhältnis zur Inflation moderat ausfallen müssten. Viele Unternehmen sind unter Druck und würden signifikante Lohnerhöhungen einfach auf die Preise umlegen, was die Europäische Zentralbank auf den Plan rufen würde. Kaczmarczyk: „Mittel- bis langfristig wird man die Verteilungsfrage jedoch neu aufrollen müssen.“ Denn es sei ein Denkfehler, dass jetzt noch mehr gespart werden müsse, um aus der Krise zu kommen: „Wenn wir auf die Angebotsengpässe bei Energie und Rohstoffen damit reagieren, dass wir die Nachfrage nach unten anpassen, riskieren wir steigende Arbeitslosigkeit und eine Verschärfung des wirtschaftlichen Abschwungs“, sagt Kaczmarczyk.

Er ist der Ansicht, dass die fiskalpolitischen Spielräume der Industriestaaten groß genug seien, um zu agieren. Man brauche intelligente Investitionen. Wegen der Krise sei nur ein gemäßigtes Lohnwachstum möglich. Mittel- bis langfristig müsse sich Deutschland die Verteilungsfrage neu stellen. Dies wäre kein neuer Kommunismus, sondern im Interesse der Wirtschaft: „Wir müssen wieder dahinkommen, dass wir Lohnsteigerungen als Produktivitätspeitsche begreifen. Fehlt der Lohndruck, verliert die Wirtschaft an Innovationskraft, da Investitionen zurückgehen.“ Die schleichende Umwandlung zum Niedriglohnland hat für die deutschen Arbeitnehmer weitreichende Folgen, die sie vor allem in der Inflation spüren. Die Reallöhne stagnierten in der Zeit der Null- und Niedrigzinsen. Doch kaum setzten die Preissteigerungen ein, spürten Familien und Konsumenten ihre schwindende Kaufkraft.

Wie Deutschland die Wirtschaftskrise überstehen wird, ist offen. In seinem Buch „Kampf der Nationen“ schreibt Kaczmarczyk, dass über die Wege aus der Krise ein demokratischer Diskurs geführt werden müsse. Leicht wird die Debatte nicht, weil seit der Corona-Krise politische Diskussionen kaum noch kontrovers geführt werden. Es sei beängstigend zu sehen, „wie sich grundsätzliche Formen des Respekts und anständigen Miteinanders im scheinbaren Nichts aufgelöst haben“, schreibt der Ökonom. Hinzu kommt, dass viele Institutionen erodiert sind.

In vielen Ländern sind die Gerichte politisiert, die Zivilgesellschaften militarisiert und die politischen Körperschaften korrumpiert. Entscheidungen fallen auf Ebenen, wo sie nicht hingehören. So ist aus europäischen Zentralbanken-Kreisen vermehrt die Sorge zu vernehmen, dass der gefährliche Cocktail aus Schulden, Inflation und Energiekrieg zu einer heimlichen Technokratie in Europa führen könnte. Nicht mehr die Parlamente entscheiden, sondern andere: „Wie wir bei der Klimafrage gesehen haben, ist die EZB bereit, ihr Mandat auch in den politischen Raum zu erweitern“, sagt ein Zentralbanker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er fürchtet, die „EZB könnte zum verlängerten Arm der EU-Kommission werden“.