Dieser Text ist Teil der Serie „Corona-Debatte“. Alle Texte dazu finden Sie unter: https://www.berliner-zeitung.de/topics/corona-debatte

Vor der Corona-Pandemie waren Seuchen, abgesehen von Aids, in West- und Nordeuropa kein Thema mehr. Bessere Hygiene und Ernährung, Impfungen und Medikamente machten Parasiten, Bakterien und Viren beherrschbar. Das ist aber nicht auf der ganzen Welt so. Immer noch sterben weltweit pro Jahr mehr als hunderttausend Menschen am Masernvirus, weil nicht überall geimpft wird. Und vor hundert Jahren starben in Deutschland jährlich circa 60.000 Menschen an Tuberkulose, und je einige tausend Menschen an Diphterie, Keuchhusten, Masern oder Typhus.

Trotz der 25.000 Todesopfer in schweren Grippejahren wie 2017/2018 oder der jährlichen hohen Zahlen von Babys mit RSV in den Kinderkliniken: Wichtigste Themen in Medizin und Forschung sind heute Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs, Alzheimer/Demenz und Diabetes. Daher ist es auch nicht überraschend, dass uns die Pandemie Anfang 2020 kalt erwischte. Es gab zwar den Pandemieplan von 2017, krisentauglich war der aber eher nicht.

In vielen europäischen Ländern war die Pandemie des Coronavirus SARS-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslöst, eine der größten Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Das Virus hat bis Ende 2021 über 100.000 Todesopfer in Deutschland gefordert, die meisten davon im Winter 20/21, Millionen Menschen haben sich angesteckt und waren teilweise über Monate krank oder sind es immer noch, berufliche Existenzen wurden vernichtet, Künstler und Geschäftsleute gerieten in finanzielle Nöte, Eltern rieben sich auf, um Kindern wie Arbeitgebern gerecht zu werden. Grundrechte wurden eingeschränkt, und manche begannen aufs Neue, einen diktatorischen Staat zu fürchten. Die Schließung von Schulen traf diejenigen Schüler am meisten, die den Unterricht vor Ort am notwendigsten hätten. Das Gesundheitssystem wurde bis aufs Äußerte strapaziert.

Die letzten drei Jahre müssen kritisch aufgearbeitet werden – insbesondere, um für die nächste Pandemie und den (weltweiten) Umgang mit Infektionskrankheiten zu lernen. Vielleicht ist die nächste Pandemie noch Jahrzehnte entfernt, eher aber ist Pessimismus angesagt: Zerstörung natürlicher Lebensräume und Wildtierhandel begünstigen das Überspringen von Viren von Tieren (Zoonosen), durch Klimaerwärmung und Artensterben breiten sich Insekten aus, die Krankheiten übertragen können. Das eigentlich tropische West-Nil-Virus, das von der Tigermücke übertragen wird, die mittlerweile auch in Deutschland heimisch sind, ist hierfür nur ein Beispiel. Auch die stetige Zunahme internationaler Flugreisen beschleunigt die weltweite Verbreitung von Mikroben.

„Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten“

Im April 2020 schrieb der Medizinhistoriker Malte Thießen: „Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Sie treffen nie nur den Einzelnen, sondern immer die Gesellschaft als Ganzes. Beim Umgang mit Seuchen geht es (…) um die Grundsätze unserer Gesellschaft. [Wir müssen diskutieren], in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben möchten. Für solche Diskussionen brauchen wir die Seuchengeschichte – als Appell zur Versachlichung unserer Gegenwart.“

Trotz dieser Erkenntnis wurden für die Beratung der Politik, insbesondere in Deutschland, vor allem Leute aus Medizin oder Lebenswissenschaften herangezogen. Oft kamen auch Experten zu Wort, die nicht aktiv zu Viren und ihrer Ausbreitung forschten oder in Krankenhäusern in der Infektiologie arbeiteten, Hauptsache Professorentitel. Zu kurz kamen die Sozial- und Geisteswissenschaften, die sich eigentlich mit den wesentlichsten Fragen einer „sozialen Krankheit“ beschäftigen: Wie kommuniziert man Empfehlungen für Verhaltensweisen? Wie gewinnen Gesundheitsinstitutionen an Vertrauen? Was denken die Menschen über die Pandemie und warum? Wie werden unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Milieus einbezogen und angesprochen?

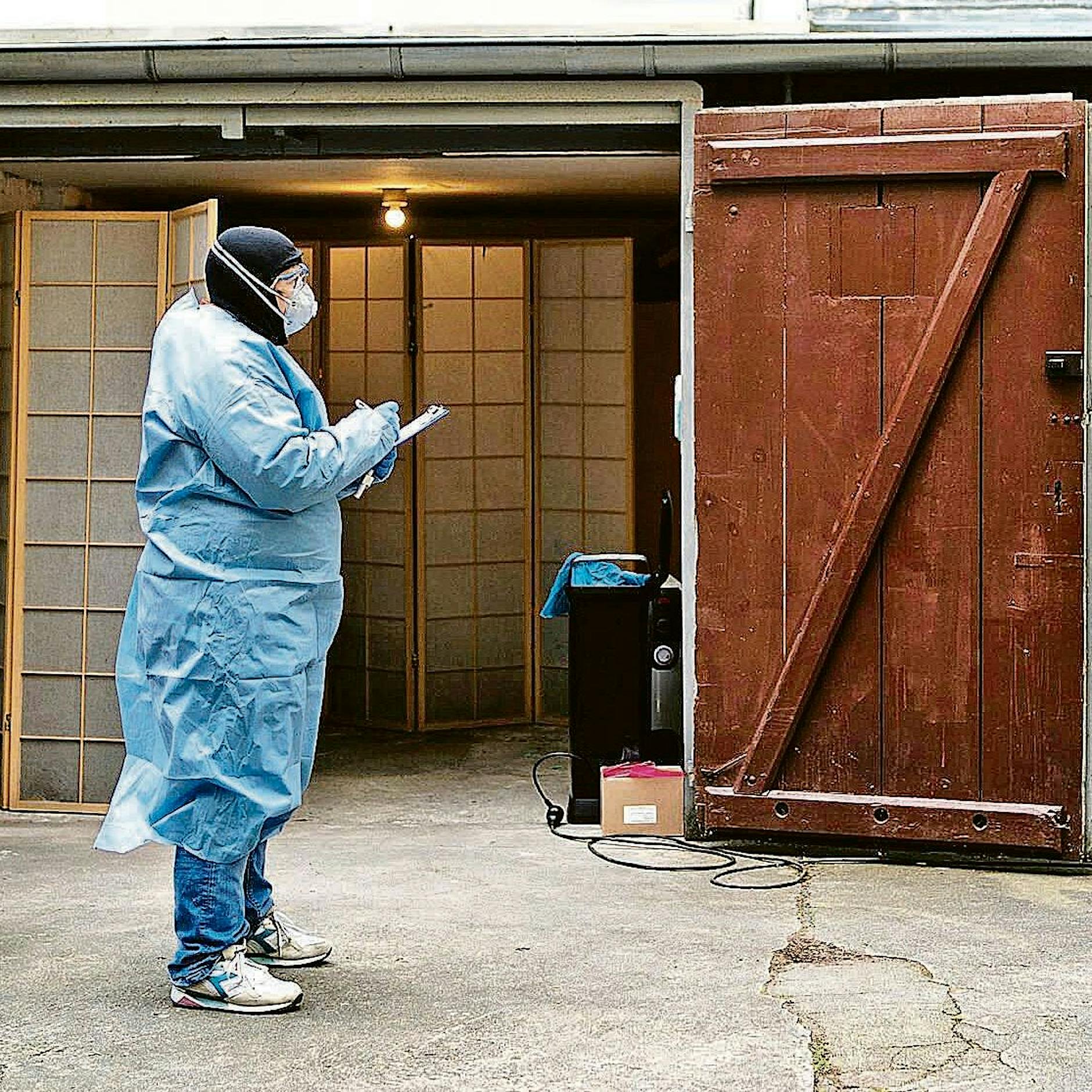

Eine Seuche als soziale Frage zu begreifen, bedeutet auch zu verstehen, dass Menschen mit wenig Geld oder niedriger formaler Bildung viel stärker betroffen sind. Sie werden (auch wegen ihres im Allgemeinen schlechteren Gesundheitszustands) schwerer krank, stecken sich wegen ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse eher an, haben schlechteren Zugang zu Informationen, wie sie sich schützen oder wo sie sich impfen lassen können. Beispielhaft ist der Ausbruch bei der Tönnies-Fleischfabrik, in dessen Folge die Siedlungen rumänischer Arbeiterinnen und Arbeiter eingegittert wurden. Nur an wenigen Orten, wie etwa in Bremen, gab es eine gezielte Ansprache in strukturschwachen Stadtteilen, als die Impfungen anliefen.

Gleichzeitig war rücksichtvolles Verhalten überall zu spüren. Vor allem zu Beginn der Pandemie waren sich die meisten bewusst, wie gefährlich das Virus war, und wie jeder einzelne Mensch dazu beitragen kann, es zu bremsen. Vor einem Jahr waren 58 Millionen von 69 Millionen Erwachsenen in Deutschland geimpft, während auch in den Hochzeiten des Protests gegen die Virus-Eindämmungsmaßnahmen nur einige Zehntausende Menschen mobilisiert werden konnten. Oder anders gesagt: Dem größten Teil der Bevölkerung war bewusst, wie dem Virus beizukommen ist.

Wie reden wir über die Pandemie?

Eine Pandemie ist kompliziert. Laufend ändert sich der Stand des Wissens und die Risikobewertung, alles findet unter den Augen der Öffentlichkeit statt und in Wechselwirkung mit ihr: Das Virus wird als gefährlich eingeschätzt, die Menschen verhalten sich vorsichtiger, die Politik beschließt Maßnahmen, das Virus kann sich weniger verbreiten, wodurch dann vielleicht wieder gefolgert wird, dass die Pandemie vorbei sei, bis die nächste Welle dann wieder „überraschend“ daherkommt.

Das Komplizierte und Differenzierte hat oft wenig Platz in Medien und Öffentlichkeit. Beispielhaft seien hier große Talkshows genannt, mit mehreren Millionen Zuschauern wöchentlich Schlüsselformate für ein breites Publikum. In manchen Redaktionen oder in Ressorts wie Politik, Wirtschaft oder Reportage ist verständlicherweise nicht immer die Kompetenz vorhanden, um wissenschaftliche Sachverhalte und Experten zu beurteilen. Zugleich sind viele aus der Wissenschaftscommunity oft nicht bereit oder in der Lage, in den Medien aufzutreten.

Er klärt in seinem Blog und in den sozialen Medien regelmäßig über wissenschaftliche Fragen rund um Sars-CoV-2 auf, ordnet aktuelle Meldungen zum Thema ein und stand in der Corona-Pandemie diversen Medien Rede und Antwort.

Abseitige, wenig fundierte Meinungen erhielten dadurch oft überproportionale Bedeutung, auch um das Schema einer „kontroversen und ausgeglichenen Diskussion“ zu bedienen. Verbale Maßlosigkeiten im öffentlichen Diskurs, auch getrieben von der Suche nach Profilierung, führten zu steilen Thesen, etwa dass Ungeimpfte „Deutschland an der Rand der Verzweiflung bringen“. Ähnliches ist jetzt wieder sichtbar in den Forderungen nach drakonischen Strafen und Präventivhaft für Klimaaktivisten. All das ist nicht dazu geeignet, vernünftiges Verhalten zu fördern.

Gleichzeitig müssen sich aber sowohl Wissenschaftler als auch die Wissenschaftsredaktionen bewusst sein, wie sehr sie in einer Situation wie einer Pandemie eine politische Rolle spielen. Gerade in den Naturwissenschaften ist man sich wenig bewusst, welche Wirkungsmacht Aussagen entfalten können. Nichtsdestotrotz, die letzten drei Jahre haben auch gezeigt, wie begeisternd Wissenschaft sein und diskutiert werden kann. Hunderttausende von Zuhörern wissenschaftlicher Podcasts, oder das „Volkshochschulen-Feeling“, das sich etwa auf Twitter einstellt, wenn allerlei Menschen Studien diskutieren und alle etwas dazulernen können, sind ein neuer Maßstab für die Wissenschaftskommunikation.

Die Impfungen und die Omikron-Variante

Wenn sich der Stand des Wissens und die Pandemiesituation laufend verändern, ist es umso wichtiger, die Unsicherheiten immer mitzudenken und mitzusprechen. Und auch zu sagen, dass nicht jede Aussage für immer und für jeden gilt. Nein, die Maske verhindert nicht jede Ansteckung, aber sie reduziert das Risiko einer Übertragung. Und nein, die Impfung hat nicht „keine Nebenwirkungen“, aber sie reduziert im Schnitt die Krankheitslast nach Infektion sehr deutlich. Derart zu differenzieren bringt die zentrale Währung im Umgang mit der „sozialsten aller Krankheiten“: Vertrauen.

Ein Knackpunkt für die Impfungen in den letzten zwei Jahren war das Aufkommen der Omikron-Variante im Dezember 2021. Vor Omikron lag noch sechs Monate nach zwei Impfdosen der Schutz gegen symptomatische Erkrankung bei 60 Prozent. Wegen der so guten Immunflucht der Omikron-Variante war dieser Schutz ab Dezember 2021 weg, die Anzahl der Infektionen stieg massiv an. Zu Beginn der Impfkampagne war die Frage einer möglichen Virusevolution, nach der die Impfung weniger gut schützen würde, zu wenig thematisiert worden. Vielleicht auch wegen den anfänglich so großen Erfolgen der Impfungen, hat doch etwa die schnelle Immunisierung der ältesten Menschen zwischen der Zulassung Ende Dezember 2020 und der Ankunft der gefährlicheren Alpha-Variante im Februar 2021 alleine in Deutschland Zehntausende Menschen vor Tod oder schwerer Krankheit bewahrt.

Nun aber verfestigte sich ein Jahr nach Beginn der Impfungen der Eindruck, da seien falsche Versprechungen gemacht werden, die Impfung sei umsonst gewesen – es stecken sich ja alle an und werden spürbar krank! Was durch die Virusevolution ausgelöst wurde, wurde als Vertrauensbruch wahrgenommen – fruchtbarer Boden für die schon vorher anlaufende massive Desinformationskampagne von Impfgegnern im Internet.

Gleichzeitig wurde die Coronaimpfung zur Front gesellschaftlicher Kontroversen. Und wenn Bundesregierung und der vermeintliche „Mainstream“ für eine wegen Omikron als gescheitert wahrgenommene Impfung werben, wird die Gegenposition natürlich attraktiv für jene Medien, die hier ihre Marktlücke erkennen. Es ist selbstverständlich richtig, auf die sehr seltenen (übrigens schon früh, im April 2021 bekannten) schweren Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe hinzuweisen. Jeder einzelne Fall ist für die Betroffenen eine Tragödie. Ärgerlich ist aber, wenn allerlei skurrile Einlassungen und Studien über „Grautöne“ im Impfstoff oder Nebenwirkungsraten, die angeblich viel höher als offiziell bekannt sein sollen, ein derart riesiges Echo bekommen.

Die Corona-Pandemie wurde sehr unterschiedlich erlebt. Während die einen direkt mit der vom Virus hervorgerufenen Krankheitslast konfrontiert wurden, waren für andere die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie viel schlimmer. Eine Aufarbeitung der letzten Jahre müsste diese Verschiedenheiten ins Verhältnis setzen, weil, wie Malte Thießen schrieb, „wir diskutieren müssen, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben möchten“. Ebenso müssen wir aber den Blick nach vorne richten, um Infektionskrankheiten noch mehr als bisher zurückzudrängen.