Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Es war ein großer Auftrieb, der den kleinen idyllischen Schweizer Ort Locarno im Oktober 1925 für elf Tage heimsuchte. Staatsmänner aus sieben Ländern, darunter die Regierungschefs aus Deutschland (Hans Luther), Frankreich (Edouard Herriot) und England (Stanley Baldwin), kamen hier zu einer aufsehenerregenden Konferenz zusammen; die wichtigsten Teilnehmer waren wohl der deutsche Außenminister Gustav Stresemann und sein französischer Amtskollege Aristide Briand. Hier, in der traumhaften Umgebung des Lago Maggiore, fand genau vor 100 Jahren, vom 5. bis zum 16. Oktober 1925, die Konferenz von Locarno statt. Sie sollte die europäische Außenpolitik auf eine neue Ebene stellen und wurde zu einem Meilenstein der so schwierigen deutsch-französischen Beziehungen.

Der rechtsliberale Gustav Stresemann hatte erkannt, dass eine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem jahrelangen Abschlachten des Ersten Weltkrieges mit 17 Millionen Toten die grundlegende Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden war. Und da sein französischer Amtskollege, der linksliberale Aristide Briand, das genauso sah, kam es schließlich zur Konferenz von Locarno, die unter anderem mit Deutschlands Anerkennung seiner bis dahin umstrittenen Grenzen im Westen endete. Stresemann verhinderte zwar das Gleiche für die ebenfalls umstrittene Grenze zu Polen, aber der Vertrag von Locarno war trotzdem ein echter Neuanfang. Obwohl die Rechten in beiden Ländern ihn heftig bekämpften, hätte daraus Großes werden können.

Die Utopie von Paneuropa

Locarno hatte noch eine unmittelbare Folge. In Deutschland wie in Frankreich und auch in anderen Ländern tauchte für einige Jahre eine neue Vision, eine neue große Hoffnung am Horizont auf: Europa. Die Annäherung der Staatsmänner beflügelte eine Idee, die vielen Politikern, Literaten und Wirtschaftsvertretern bisher völlig utopisch erschienen war, jetzt aber in den Bereich des Möglichen zu rücken schien: die Vereinigten Staaten von Europa oder, wie dieses Staatengebilde auch genannt wurde, Paneuropa.

Ganz neu war diese Idee nicht. Schon in den Jahren zuvor hatte das Erschrecken über den Großen Krieg vorwiegend im sozialdemokratischen und linksliberalen Spektrum zu der Forderung geführt, die europäischen Staaten müssten sich, auf welche Weise auch immer, vereinen. Die Lage auf dem Kontinent beschrieb der Sozialdemokrat Eduard Bernstein nach dem Krieg so: „Nur noch als geographischer Begriff und kriegerisches Schlachtfeld existiert Europa gegenwärtig fort, und das kommende Europa droht zunächst auch nur ein geographischer Begriff zu sein. Das Gefühl einer Gemeinsamkeit von Interessen ist ertötet … kalt und misstrauisch werden sich seine großen Nationen gegenüberstehen.“

Der junge ungarische Graf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi reagierte als Erster und gründete 1922 die überparteiliche internationale Paneuropa-Union. Es gelang ihm, zahlreiche bedeutende Politiker zu großen Kongressen zu versammeln. Auch die SPD verabschiedete wenige Wochen vor Locarno ihr neues Parteiprogramm, in dem ausdrücklich die Vereinigten Staaten von Europa gefordert wurden. Es war das erste Mal, dass eine deutsche Partei sich für dieses Ziel einsetzte. Doch eine echte Breitenwirkung konnte Europa noch nicht entwickeln.

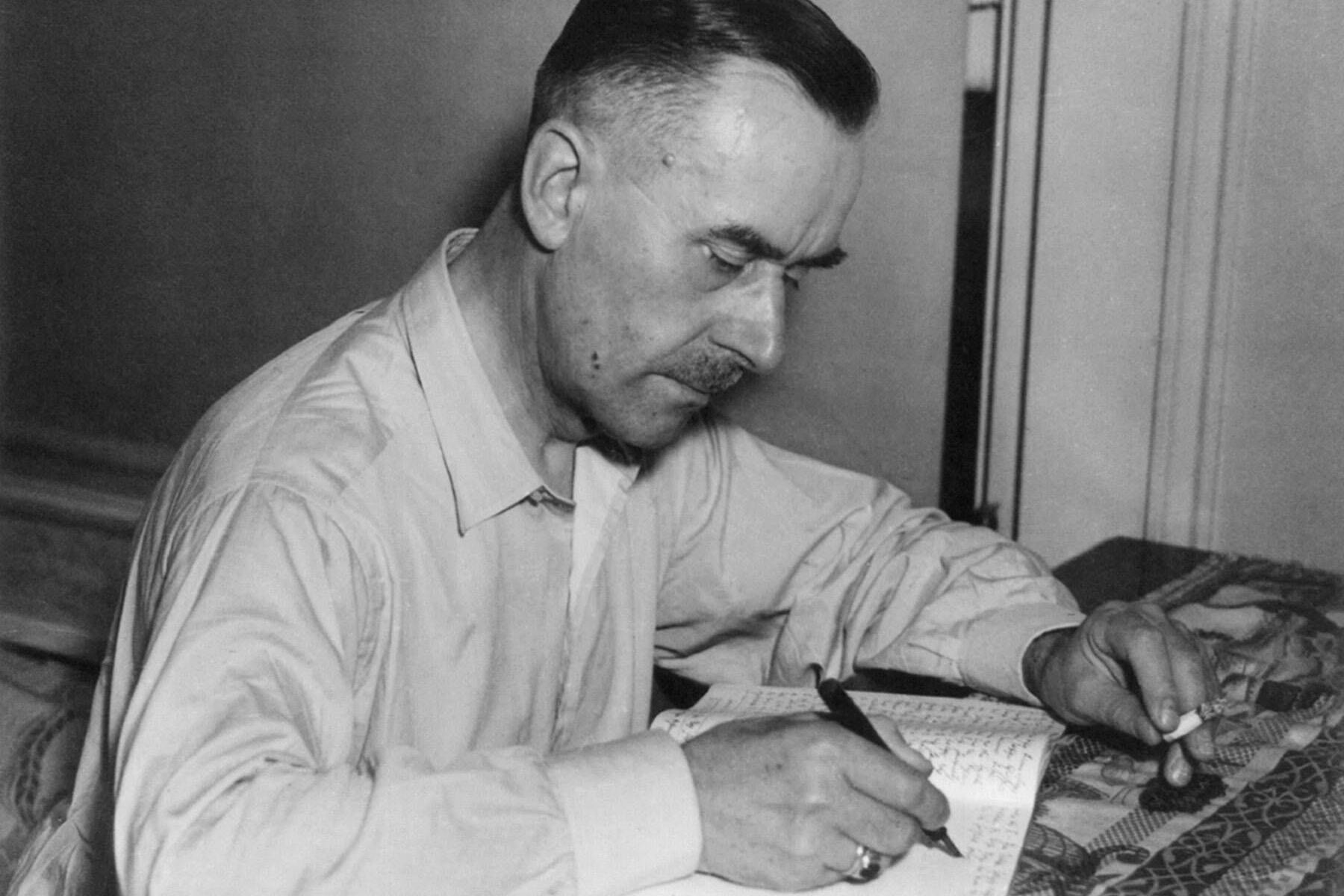

Das änderte sich jetzt, nach Locarno. Nun fanden sich plötzlich immer mehr Befürworter einer europäischen Vereinigung, die ihre Hoffnung darauf auch in Zeitungen und Zeitschriften, auf Kongressen und im Reichstag offensiv vertraten. In der nun rasch breit anschwellenden Diskussion über Europa spielte die SPD neben der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP), in der sich viele Intellektuelle versammelten, der katholischen Zentrumspartei sowie der wirtschaftsnahen, rechtsliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) von Außenminister Stresemann eine führende Rolle. Auch berühmte Schriftsteller wie Heinrich Mann, Emil Ludwig und Stefan Zweig schlossen sich dieser Forderung an, Thomas Mann folgte zunächst zögerlich. Heute, 100 Jahre später, ist diese Diskussion leider völlig vergessen.

Weil die Auseinandersetzung noch ganz am Anfang stand, musste zunächst über ganz grundlegende Fragen gesprochen werden. Wer sollte eigentlich Teil dieses vereinten Europas werden? Was war mit den Kolonien der europäischen Staaten? Wie sollte sich dieses neue Staatengebilde organisieren – als lockerer Staatenbund oder als Bundesstaat? Und wie sollte seine gemeinsame Wirtschaft aufgebaut sein? Aus heutiger Sicht wurden manchmal skurrile Ideen diskutiert, aber es ist doch erstaunlich, wie modern vieles anmutet.

Kolonien sollten zu Europa gehören

Skurril war vor allem die Forderung, dass die Kolonien der europäischen Staaten – dabei ging es vor allem um die französischen und englischen – unbedingt Teil dieses Europas werden sollten. Fast alle Diskutanten waren sich einig, dass das vereinigte Europa auf die Kolonien als billige Rohstofflieferanten nicht würde verzichten können. Diese Diskussion hatte eine kuriose Folge: Manche Karten von Europa umfassten auch große Teile Afrikas und Asiens. Das zeigt, wie sehr alle Staaten und viele Politiker damals noch im kolonialen Denken verhaftet waren.

Die Frage der Kolonien spielte auch bei dem Problem, über das am heftigsten gestritten wurde, eine wichtige Rolle: Was sollte eigentlich mit England beziehungsweise Großbritannien werden? Die Kritiker einer Zugehörigkeit Englands sahen in diesem Kolonialreich eine Art supranationalen Zusammenschluss, der ein vereintes Europa sprengen würde. Andererseits war England ein europäischer Staat. Das Dilemma fasste der SPD-Politiker Willy Haubach so zusammen: „Ohne England geht es nicht, mit dem britischen Weltreich als Ganzem aber kann niemand rechnen.“ Dass die bolschewistische Sowjetunion nicht zu Europa gehören sollte, war weitgehend unstrittig. Im Gegenteil, vor allem die Liberalen sahen im vereinten Europa sogar ein Bollwerk gegen das „asiatische“ Riesenreich im Osten.

Fast durchgehend herrschte die Meinung vor, dass die wirtschaftliche Vereinigung der politischen vorangehen müsse. Es gab eine Reihe von vehementen Befürwortern einer europäischen Zollunion. Alle Zölle innerhalb Europas sollten abgebaut werden. Wladimir Woytinski, ein russischer Emigrant, der vor den Bolschewisten nach Deutschland geflohen war, sich hier der SPD angeschlossen hatte und für den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) arbeitete, schrieb: „In der Beseitigung dieser Zölle, in der Befreiung Europas von diesem Alb, besteht der Sinn der Zollunion.“ Die Kritik am „protektionistischen Tamtam“ und am „Fieber des Protektionismus“ war weit verbreitet in der Wirtschaft und in den europafreundlichen Parteien. Ein Mittel wurde auch in internationalen industriellen Zusammenschlüssen gesehen, selbst von Teilen der SPD.

„Der Verkehr stockt nicht an Gebirgen, sondern an den Grenzen“

Manche Vorstellungen gingen sogar noch weiter. So wurde zum Beispiel im März 1930 ein „Paneuropa der Elektrizität“ diskutiert – dabei ging es um den Plan, norwegischen Strom nach Deutschland zu leiten. Ähnliche Anregungen gab es für den Schienen- und den Luftverkehr sowie den Rundfunk. Der DDP-Abgeordnete Wilhelm Heile forderte einen Zusammenschuss des Verkehrswesens und schrieb: „Während die höchsten Gebirge für den Verkehr keine Hindernisse mehr sind, stockt in Europa der Verkehr an den Dutzenden von politischen Grenzen, die nicht bloß Zoll- und Passgrenzen, sondern auch Grenzen des Verkehrswesens selbst sind.“

Das bedeutet nicht, dass die Proeuropäer blauäugig waren. Der Volkswirtschaftler Wladimir Woytinski forschte viel zu den Problemen und möglichen Auswirkungen einer europäischen Vereinigung für die Wirtschaft und den sozialen Bereich und verfasste unendlich viele Artikel und eine Reihe von Büchern. Woytinski ist heute völlig vergessen. Zu Unrecht, denn er ist einer der wichtigsten Väter der europäischen Einigung in Deutschland. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, musste er erneut emigrieren, diesmal in die USA, wo er 1960 starb.

In seinem Buch „Tatsachen und Zahlen Europas“ aus dem Jahr 1930 führte er aus, dass die europäischen Staaten ihre Waren zu 90 Prozent auf dem Kontinent verkauften und zu 75 Prozent von anderen europäischen Ländern importierten. Außerdem könne Europa seine Probleme nur gemeinsam lösen: die Ernährungsfrage, das Rohstoff- und Absatzproblem sowie die sozialen und wirtschaftlichen Probleme. Vor diesem Hintergrund waren innereuropäische Zollschranken schlicht Unsinn, der Zwang zur Zusammenarbeit drängte sich auf.

Die Debatte um die Vereinigung Europas nahm mit Locarno richtig Fahrt auf. Als aber im Herbst 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbrach, suchten die Staaten ihr Heil wieder in nationaler Politik. Der Europa-Plan Briands bekam ein „Begräbnis erster Klasse“, wie es Außenminister Julius Curtius, der Nachfolger des am 3. Oktober 1929 gestorbenen Stresemann, formulierte.

Der Rest ist Geschichte. In Deutschland herrschten bald die Nationalsozialisten, und auch in vielen anderen Ländern übernahmen Rechtsextreme die Macht. Schließlich begann Nazideutschland den Zweiten Weltkrieg. Es musste erst noch mal rund 60 Millionen Tote geben, ehe sich zunächst einige westeuropäische Staaten endlich zusammenrauften und die Europäische Gemeinschaft bildeten, aus der die Europäische Union wurde. Nach dem Ende des Kalten Krieges trat eine Reihe osteuropäischer Staaten bei.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.