Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

„Geld schießt keine Tore“ – dieser Auffassung soll Trainerlegende Otto Rehhagel in den 90er-Jahren gewesen sein. Doch das stimmt nicht. Der kürzlich gestorbene Berliner Ökonom Gert G. Wagner, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW), hat seit 2006 immer wieder die Sieger von Fußballturnieren richtig prognostiziert. Und das mit einer verblüffend einfachen Methode: der Berechnung des sogenannten Marktwertes der teilnehmenden Teams. Wie funktioniert das?

Profifußballer werden heutzutage engmaschig und kontinuierlich von Sportmanagern, Spielerberatern, Talentscouts, Trainern und anderen Experten beobachtet und bewertet. Die Maßeinheit der so getroffenen Leistungsbeurteilungen ist die Geldsumme, die ein Spieler auf dem Transfermarkt wert ist. Solche Einschätzungen sind freilich etwas anderes als exakte Wissenschaft, sie beruhen eher auf einer Art Schwarmintelligenz, weil sie sich aus den Urteilen vieler Sachkundiger zusammensetzen. Die Marktwerte der Spieler sind öffentlich zugänglich im Internet zu finden.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Generell gilt: Je höher der Marktwert eines Spielers ist, desto größer sind auch die Erwartungen an sein Leistungsvermögen, welches sich eben möglichst in einen Sieg des Teams ummünzen lassen sollte – denn darum geht es letztlich. Die Leistungsfähigkeit der gesamten Mannschaft lässt sich durch das Aufaddieren der Marktwerte der Einzelspieler ausrechnen.

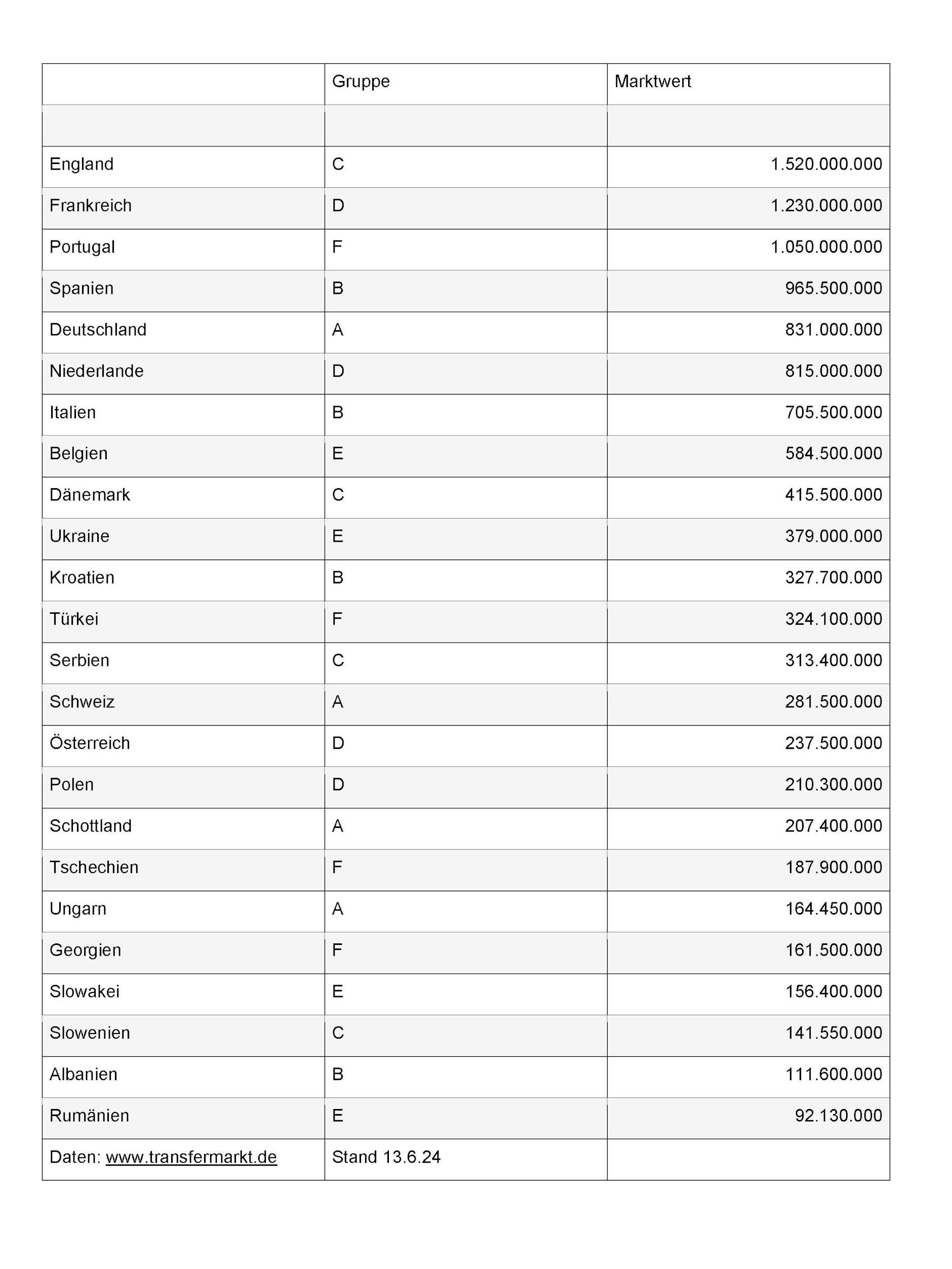

Der Gesamtwert aller zur Teilnahme an der EM 2024 gemeldeten Spieler beläuft sich in Summe auf gut 11,37 Milliarden Euro. Das sind fast 900 Millionen Euro mehr als bei der letzten EM. Das teuerste Team der EM 2024 ist mit einem Marktwert von 1,52 Milliarden Euro das Team aus England. Und das mit Abstand: Die zweitteuerste Mannschaft (Frankreich) hat mit 1,23 Milliarden Euro einen um fast ein Fünftel geringeren Marktwert.

Es folgen Portugal und Spanien mit knapp über beziehungsweise knapp unter einer Milliarde Euro, danach Deutschland (831 Millionen Euro), die Niederlande (815 Millionen Euro) und Italien (705 Millionen Euro). Die Schlusslichter in dieser Tabelle bilden mit „nur“ 92 Millionen Euro Rumänien und mit 111 Millionen Euro Albanien.

Die Tücken des Zufalls

Nach der Logik der Marktwertanalyse sollte sich in den Spielen das jeweils wertvollere Team durchsetzen. Dass es nicht so einfach ist, liegt wiederum am Zufall. Fußball ist eine Sportart, in der im Zweifel ein einziges „glückliches“ Ereignis über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Ein unmöglicher Glückstreffer kann ein Spiel ebenso drehen wie ein Ball, der extrem knapp sein Ziel verfehlt, oder ein Spieler, der ein Formtief hat oder sich verletzt. Das wusste schon Franz Beckenbauer, der einst einen Spielverlauf mit der Feststellung kommentierte: „Am Ergebnis wird sich nicht mehr viel ändern. Es sei denn, es schießt einer ein Tor.“

In anderen Sportarten, beispielsweise im Basketball, werden in einem Spiel so viele Körbe geworfen wie im Ligafußball von einem Team in einer gesamten Spielsaison Tore geschossen werden. Beim Basketball spielen deshalb einzelne Glückstreffer – anders als im Fußball – allenfalls eine Rolle, wenn es gegen Ende eines Matches nur eine sehr knappe Punktdifferenz gibt.

Wenn es beim Fußballspiel keinem der beiden Teams gelingt, während der regulären beziehungsweise verlängerten Spielzeit einen Treffer mehr zu machen als der Gegner, wird mit dem Elfmeterschießen eine Entscheidung forciert. Und Elfmeterschießen ist ein großes Vabanquespiel. Die Nerven der Spieler (und der Zuschauer) liegen blank. Paul Breitner brachte es bei der WM 1982 in Spanien auf den Punkt: „Dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief’s ganz flüssig.“ Glück und Zufall haben hier einen noch größeren – und noch weniger berechenbaren – Einfluss. Durch die vergleichsweise große Abhängigkeit des Fußballs von Zufällen, Glück und Elfmeterschießen wird die Prognosekraft der Marktwertmethode geschmälert.

Überraschungen treten zwangsläufig auf, und so konnte bei der EM 1992 ein vergleichsweise preiswertes Team gewinnen: Der krasse Außenseiter Dänemark besiegte im Halbfinale den Titelverteidiger und Favoriten Niederlande (durch Elfmeterschießen) und im Finale dann den amtierenden Weltmeister Deutschland, die nach Marktwert deutlich wertvollere Mannschaft. Auch bei der letzten EM 2021 gewann nicht England, sondern Italien, und das, obwohl England mit einem Marktwert von 1,32 Milliarden Euro auch damals schon das teuerste Team war und Italien (764 Millionen Euro) nur auf Platz sechs der Rangliste rangierte. Im Elfmeterschießen der Finalpartie hatte Italien einfach mehr Glück und traf einmal mehr als England. Das war nicht vorhersehbar. Schon Sepp Herberger wusste: „Fußball ist deshalb spannend, weil niemand weiß, wie das Spiel ausgeht.“

Ebenfalls spielt es für Prognosen eine Rolle, wenn die Marktwerte zweier Teams recht nahe beieinander liegen. Es ist schon rein statistisch schwierig zu entscheiden, ab wie vielen Millionen Differenz die Leistung des teureren Teams wirklich so viel höher ist, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch spielentscheidend wirkt. In nationalen Vereinsfußball, so fand ein Forscherteam um den Ökonomen Gert Wagner in einer 2014 erschienenen wissenschaftlichen Analyse der zwölf leistungsstärksten europäischen Fußballligen der Saison 2012/13 heraus, setzen sich über die gesamte Saison gesehen recht sicher die leistungsstärksten, also teuren Teams durch. In Turnieren wie der EM spielen Mannschaften aber im K.o.-System, wo ein Fehler oder ein unglücklicher Zufall zum Ausscheiden führen kann, während in nationalen Ligen eine Saison aus vielen Spielen besteht, in denen Zufälle und Fehler in Summe über die gesamte Saison weniger drastische Folgen haben.

Wie sieht es nun für die EM 2024 aus?

Folgt man der Marktwertmethode, wird England Europameister. Die Mannschaft mit den drei Löwen im Wappen ist das teuerste Team des gesamten Turniers, wenngleich der relative Abstand zur zweitteuersten Mannschaft (2024 wie 2021 Frankreich) im Vergleich zur letzten WM in etwa gleich geblieben ist. Mit Jude Bellingham (180 Millionen), Phil Foden (150 Millionen), Bukayo Saka (140 Millionen), Declan Rice (120 Millionen) und Harry Kane (100 Millionen) sind gleich fünf der elf teuersten Spieler des Turniers (Marktwert mindestens 100 Millionen Euro) im Kader des englischen Teams. Für Frankreich kicken aber mit Kylian Mbappé (180 Millionen), Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouaméni (je 100 Millionen) ebenfalls drei der Besten. Man darf gespannt sein!

Die schlechte Nachricht ist: Deutschland hat nach der Marktwertmethode keine Chance auf den Titel. Wir sollten zwar das Viertelfinale erreichen, unter Umständen auch das Halbfinale und – nur mit mehrfach großem Glück – das Finale. Auf dem Weg dahin müsste Deutschland wiederholt deutlich teurere Teams aus dem Spiel werfen. Im Finale würden wir (oder jeder andere mögliche Finalist) aber, glaubt man den Zahlen, mit großer Sicherheit auf England treffen und müssten verlieren, da England gemäß Marktwert fast doppelt so leistungsfähig ist wie Deutschland. Aber wer weiß, vielleicht kommt alles ganz anders. Die einzige zu 100 Prozent erfolgreiche Prognosemethode hat jedenfalls der ehemalige englische Mittelfeldspieler, Trainer und TV-Experte Ron Atkinson entwickelt, als er sagte: „Ich wage mal eine Prognose: Es könnte so oder so ausgehen.“

Eine wahrscheinlichere Finalpaarung wäre England gegen Frankreich. Beide Mannschaften sind jeweils deutlich mehr als eine Milliarde Euro wert. Somit ist auch Frankreich ein Favorit auf den Titel. Portugal wäre ebenfalls ein realistischer Finalist. Der Marktwert Portugals ist zwar um etwa ein Drittel geringer als der Englands, aber immerhin – die Spieler Portugals verfügen zusammen über die mit Abstand größte Länderspielerfahrung aller EM-Teams. Und sie haben im Schnitt pro absolviertem Länderspiel (nach Frankreich) die meisten Tore geschossen. Vielleicht macht dieser Erfahrungsvorsprung ja etwas aus.

Die Quoten der Sportwettenanbieter sehen dies grundsätzlich ähnlich, auch hier sind England und Frankreich die Favoriten auf den EM-Titel. Bei deutschen Wettanbietern folgt aber als dritter Favorit bereits Deutschland. Dass wir Deutschen auf unsere eigene Mannschaft setzen, könnte natürlich daran liegen, dass die Fans eben nicht frei von Emotionen sind und Sympathie, Aberglaube oder einfach Wunschdenken eine große Rolle spielen.

„So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere!“

Was immer geschehen wird, der endgültige Europameister steht erst am 14. Juli fest. Niemand kann ihn sicher voraussagen. Alles andere wäre ja auch langweilig! Denn im Fußball, im Besonderen in Turnieren, die im K.o.-System ausgetragen werden, entscheiden neben Können eben Zufälle und Glück über Sieg oder Niederlage. Jürgen „Kobra“ Wegmann brachte es einst fast philosophisch auf den Punkt: „Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“

Nur so bleibt Fußball nicht nur spannend, sondern bietet auch die großen Emotionen, auf die es ankommt. Wäre das Ergebnis rein auf die technische Spielstärke zurückzuführen und wären Zufälle ausgeschlossen, hätte es all die ikonischen Zweikämpfe mit überraschendem Ausgang nicht gegeben, die man in der Kneipe lautstark bejubelt hat. Und auch nicht all die unvergesslichen Schlüsselmomente großer Spiele, an die man sich noch jahrelang erinnert, von denen man seinen Enkeln erzählt und die man immer wieder feiert. Fußball wäre so langweilig wie vorhersehbar.

Man kann deshalb als Fußballfan nur hoffen, dass in den kommenden vier Wochen neben großartigem spielerischem Können auch ganz viele unwahrscheinliche Zufälle, Glückstreffer und Überraschungen zu sehen sein werden. Spieler, die über sich hinauswachsen, Mannschaften, die trotz Rückstand nicht aufgeben und das Spiel in letzter Minute drehen. Außenseiter, die Favoriten schlagen, und Verlierer, die zu Gewinnern der Herzen werden. Denn all das ist es, was die magischen 90 Minuten jedes Mal aufs Neue ausmacht. Oder wie Lukas Podolski einst resümierte: „So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere!“