Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Wenn die Rede auf das Thema Feindesliebe kommt, kann man nicht nur der Bergpredigt, sondern auch Mark Twains aphoristischem Konter einiges abgewinnen: „Bevor man anfängt, seine Feinde zu lieben, sollte man seine Freunde besser behandeln.“

Anlass zur Rückbesinnung auf den Originaltext aus dem Neuen Testament ist mir eine Episode aus dem Leben jenes Mannes, dessen 150. Geburtstag wir im Januar begangen haben und an dessen 60. Todestag im September 2025 nur deshalb erinnert werden kann, weil seinem Gegenspieler, oder nennen wir ihn getrost Feind, im Herbst 1917 das Kriegsglück nicht hold war.

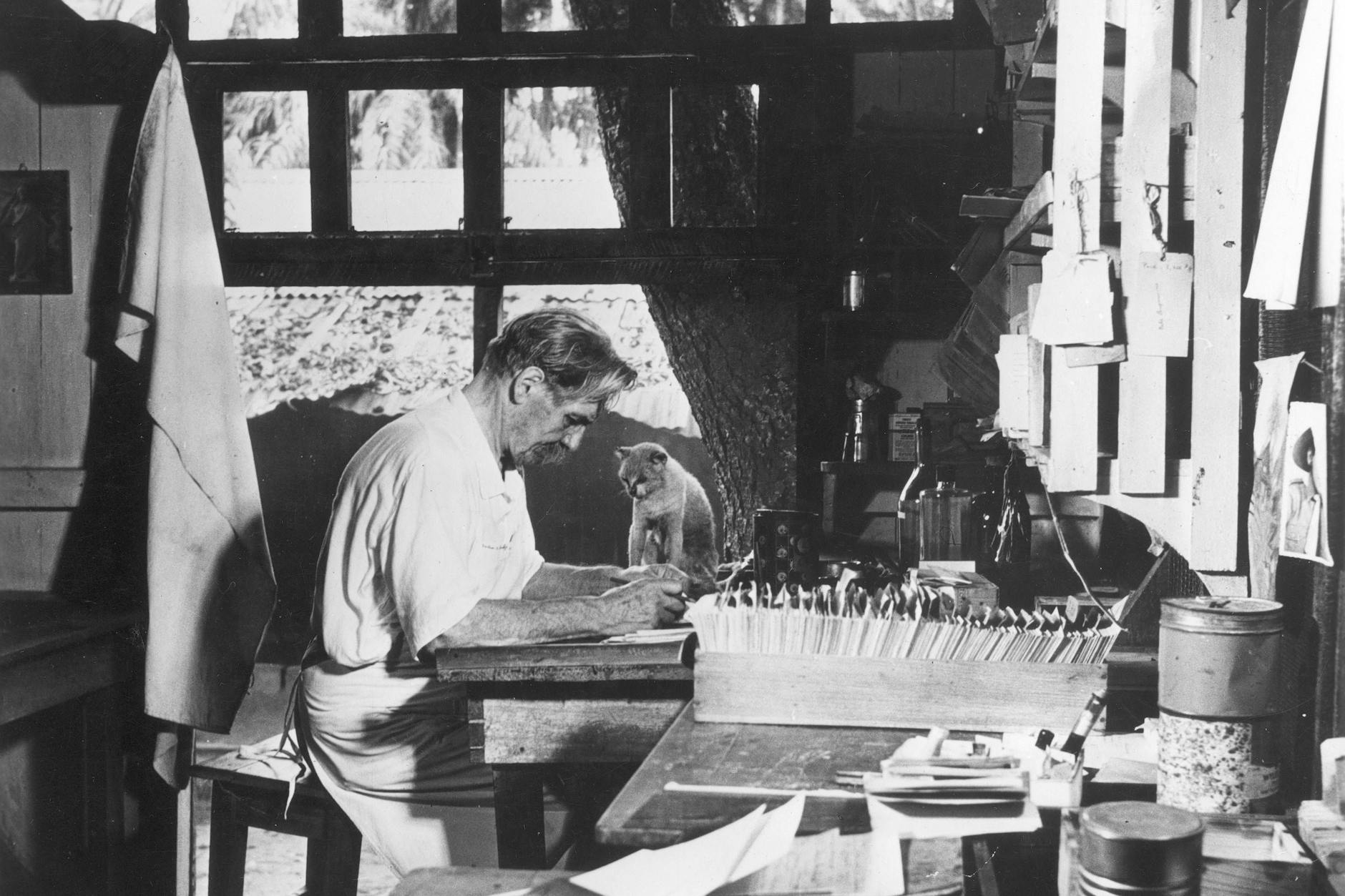

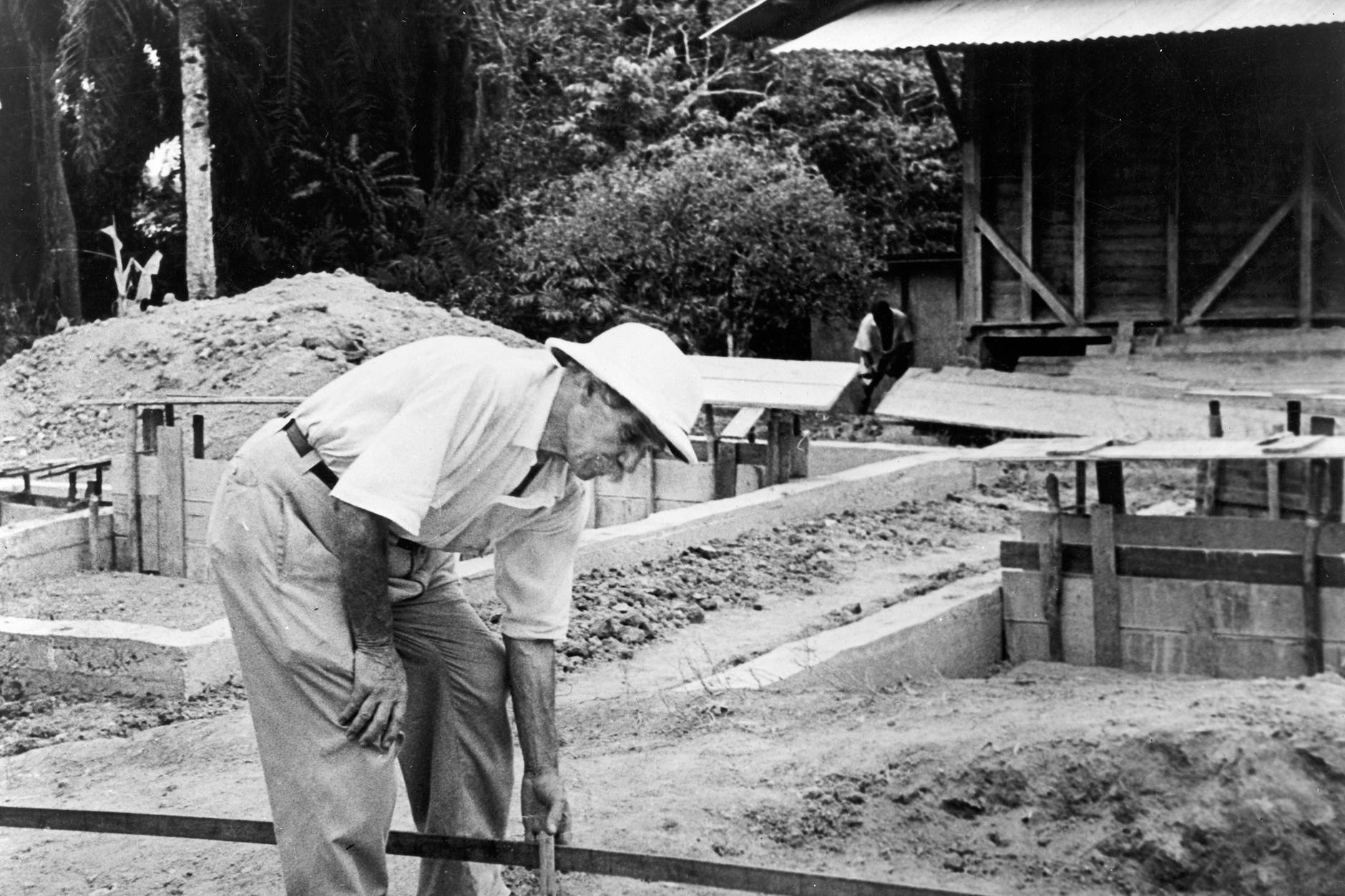

Albert Schweitzer, Doktor der Philosophie, Theologie und Medizin, hatte sich im Jahr 1913 mit seiner Frau auf den Weg nach Französisch-Äquatorialafrika gemacht, um sich als Tropenarzt „einem unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen“. Und damit einem Plan zu folgen, der sich ihm zu Pfingsten 1896 im heimatlichen Günsbach erschlossen hatte. Nicht nur seinem Plädoyer für die „Ehrfurcht vor dem Leben“, sondern auch seinem persönlichen Engagement im Spital von Lambarene ist es zu verdanken, dass ihm über Jahrzehnte in aller Welt nahezu ungeteilte Wertschätzung zuteilwurde. Auf ihre Vorbilder befragt, wählten ihn die Deutschen in einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie 2013 auf Platz fünf; hinter Mutter Teresa, Nelson Mandela, Helmut Schmidt und Mahatma Gandhi.

So zaubert man Ressentiments aus dem Hut

Auf welchem Rang er heute landen möchte, erscheint ungewiss. Als man zu Beginn dieses Jahres den Jubiläumsgeburtstag beging, kaprizierten sich einzelne Laudatoren vordergründig auf die Frage, ob die Haltung des Elsässers gegenüber seinen schwarzen Mitarbeitern und Patienten – „Ich bin dein Bruder; aber dein älterer Bruder“ – nicht als unzulässige Einmischung in afrikanische Angelegenheiten bzw. kolonialistische Anmaßung eines alten weißen Mannes zu interpretieren sei.

Freilich hatten sich auch schon vorher investigative Spurensucher darüber echauffiert, dass es mit den hygienischen Gegebenheiten im Krankendorf nicht zum Besten stand. Und der Tropenhelm, der Schweitzers Kopf vor der Sonnenglut schützte, galt einzelnen Rezensenten als Statussymbol und Beweis dafür, dass der „Oganga“ vom Ogowe es mehr mit den despotischen Europäern als mit seinen afrikanischen Schutzbefohlenen hielt. So zaubert man Ressentiments aus dem Hut.

Albert Schweitzer selbst, das sei der guten Ordnung halber erwähnt, verstand sich keineswegs als „The Greatest Man in the World“, zu dem ihn das Life Magazine hochstilisieren wollte, sondern verwies auf eine Passage aus Conrad Ferdinand Meyers Verszyklus Huttens letzte Tage: „Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.“ Zurück ins Jahr 1917.

Der erste von insgesamt vierzehn Afrika-Aufenthalten endete für Schweitzer und seine Frau Helene in einer Katastrophe. Als er sich der Pariser Missionsgesellschaft gegenüber verpflichtete, seinen Dienst als Arzt auf dem Schwarzen Kontinent anzutreten, hatte er seine deutsche Staatsangehörigkeit behalten. Diese Entscheidung fällt ihm nach Ausbruch des Weltkrieges auf die Füße.

Schweitzer wird zum „feindlichen Ausländer“ erklärt, zunächst unter Hausarrest gestellt, dann mit Berufsverbot belegt und schließlich im November auf das Schiff „Afrique“ eskortiert, das ihn und seine Frau in ein Internierungslager nach Frankreich bringen soll. An dieser Stelle kommt sein eingangs erwähnter Widersacher ins Spiel.

Die Biografie lässt nicht den geringsten Zweifel

Vor der Küste Senegals wildert das deutsche Unterseeboot U 151, schwer bewaffnet mit U-Boot- und Torpedoboot-Flugabwehr-Kanonen, Schnellfeuergeschützen nebst zwei Torpedorohren. Und der Erste Offizier, wie Albert Schweitzer am 14. Januar als Sohn eines Pfarrers geboren, allerdings knapp zwanzig Jahre jünger als der dreifache Doktor aus den Vogesen, ist von dem Gedanken beseelt, den feindlichen Schiffsverband, von dessen Ankunft er Kunde erhalten hat, das Fürchten zu lehren.

Da U 151 vom Sommer bis zum Ende des Jahres 1917 im Handelskrieg nicht weniger als 50.000 Tonnen versenkt haben wird, ist es wohl nicht dem Ungeschick des schneidigen westfälischen Seemannes, sondern einem Zufall zu verdanken, dass sich die „Afrique“ und das Tauchboot der kaiserlichen Marine vor der afrikanischen Westküste nicht begegnet sind. Jahre später wird sich Schweitzer in einem Brief an jenen Mann wenden, in dem er im April 1958, daran lässt dessen Biografie nicht den geringsten Zweifel, einen vom Friedenswillen erfüllten Christenmenschen und unerschrockenen Verbündeten im Kampf gegen die atomare Bewaffnung sieht.

„Das Schiff, auf dem ich mit meiner Frau als Gefangener damals nach Europa befördert wurde, lag mit einem ganzen Convoi damals im Hafen von Dakar und wagte sich nicht heraus, weil ein deutsches Unterseeboot davor läge. Nun habe ich in einem Artikel über Sie vor längerer Zeit gelesen, dass Ihr Boot zu jener Zeit in jenen Gewässern sein Wesen gehabt habe. Es wäre mir interessant zu wissen, ob Sie mir wirklich einmal nach dem Leben getrachtet haben, was ich Ihnen natürlich zum Voraus verzeihen würde christlicherweise.“

Niemöller bestätigt die Szene

Der frühere U-Boot-Fahrer bestätigt die Szene einen Monat später: „Hochverehrter Herr Professor! ... Ich war damals tatsächlich Erster Offizier auf U 151, und wir haben vor dem Hafen von Dakar unser Wesen oder Unwesen gehabt.“ Er fügt jedoch zu seiner Entlastung bei: „Es ist aber nichts Ernsthaftes passiert bis auf eine Kanonenschießerei mit dem Dampfer ‚Rhône’; das Schiff war aber für uns viel zu schnell.“ Sein Name: Martin Niemöller – erst U-Boot-Fahrer, dann Freikorps-Kommandeur, später Mitbegründer und Wortführer der Bekennenden Kirche. Von 1938 bis 1945 „persönlicher Gefangener“ Adolf Hitlers in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau.

Auf seine Erwiderung hin lässt ihn der 83 Jahre alte Friedensnobelpreisträger eine Woche darauf wissen: „Lieber Herr Niemöller. Sie haben mir also tatsächlich aufgelauert und nach dem Leben getrachtet! Wenn es Ihnen geglückt wäre, hätten Sie jetzt einen braven Kumpan weniger im Anti-Atom-Kampf. Da es sich so schön gefügt hat, wollen wir umso besser zusammen halten … Ihr ergebener Albert Schweitzer.“ Gewisse Zweifel, ob man ausgerechnet die Aufforderung des Jesus von Nazareth „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen ...“ zur Richtschnur seines Lebens machen sollte, mögen fortbestehen. Und an Mark Twains Befund gibt es gleichfalls nichts zu deuteln.