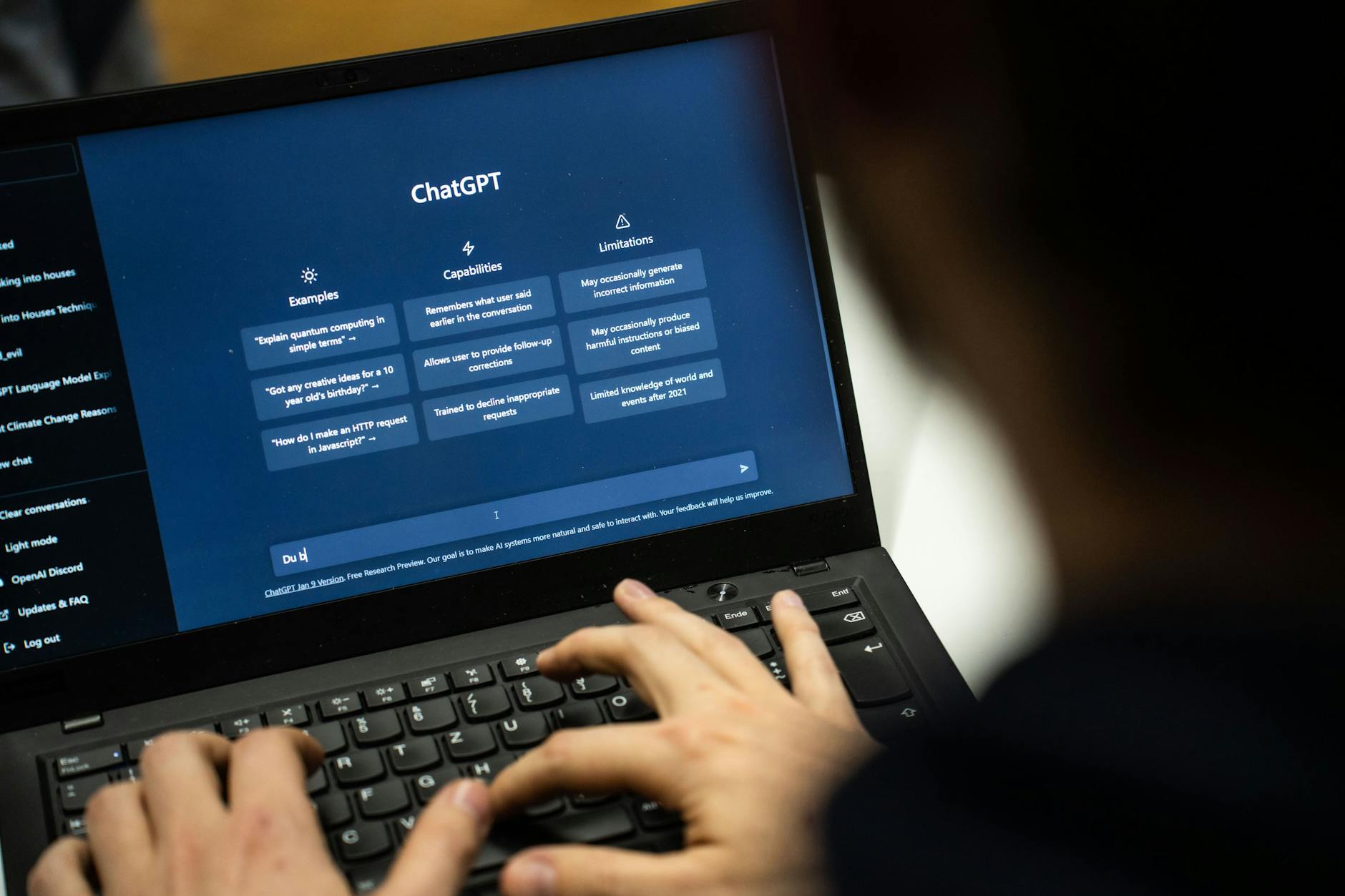

Die Berliner Schulverwaltung empfiehlt den Lehrern, die Leistung von Schülern mit null Punkten zu bewerten, wenn sie einen Text als eigene Leistung ausgeben, den in Wirklichkeit eine Künstliche Intelligenz (KI) geschrieben hat. Zum Beispiel das KI-Sprachmodell ChatGPT, das seit einiger Zeit im Internet zugänglich ist.

Dass dringend Schritte eingeleitet werden müssen, um die Folgen der KI-Nutzung in der Bildung in den Griff zu bekommen, ist unbestritten. Die KI bietet schließlich nicht nur neuartige Chancen. Sie kann auch Fake-Inhalte produzieren – bis hin zu Quellen, die gar nicht existieren. Insofern ist die neue Handreichung für Berliner Schulen ein erster wichtiger Schritt.

Nutzung von KI durch Schüler ist konkret schwer nachzuweisen

Doch die Probleme beginnen damit, dass Lehrer kaum nachweisen können, ob die Lösung einer Aufgabe oder ein Aufsatz von einer KI stammt. Für den Verdacht einer Täuschung soll hier genügen, dass der Text in Duktus, Wortwahl oder Stil erheblich von den sonstigen Leistungen des Schülers abweicht.

Das wird sicher Diskussionen zur Folge haben. Deshalb ist es wichtig, dass die Handreichung empfiehlt, dem Anfangsverdacht im Gespräch nachzugehen.

Noch wichtiger ist allerdings, dass die Berliner Handreichung die KI nicht generell als Feind betrachtet. Die KI soll „aktiv im Schulunterricht behandelt“ werden, um Schüler zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihr zu befähigen.