Als 1998 der 100. Geburtstag von Bertolt Brecht in den Medien gebührend gefeiert werden sollte, suchten die Kollegen der alternativen Zeitung taz nach einer Form, um vom großen Geburtstagstext abzuweichen. Unter der Rubrik „Mamor, Stein und Eisen Brecht“ wurden kurze Texte bestellt, in denen sehr unterschiedliche Persönlichkeiten etwas über ihr Verhältnis zu Brecht kundtun sollten. Einen Volltreffer stellten dabei die Zeilen von Rolf Eden dar, der über seine Rolle in der „Dreigroschenoper“ schrieb.

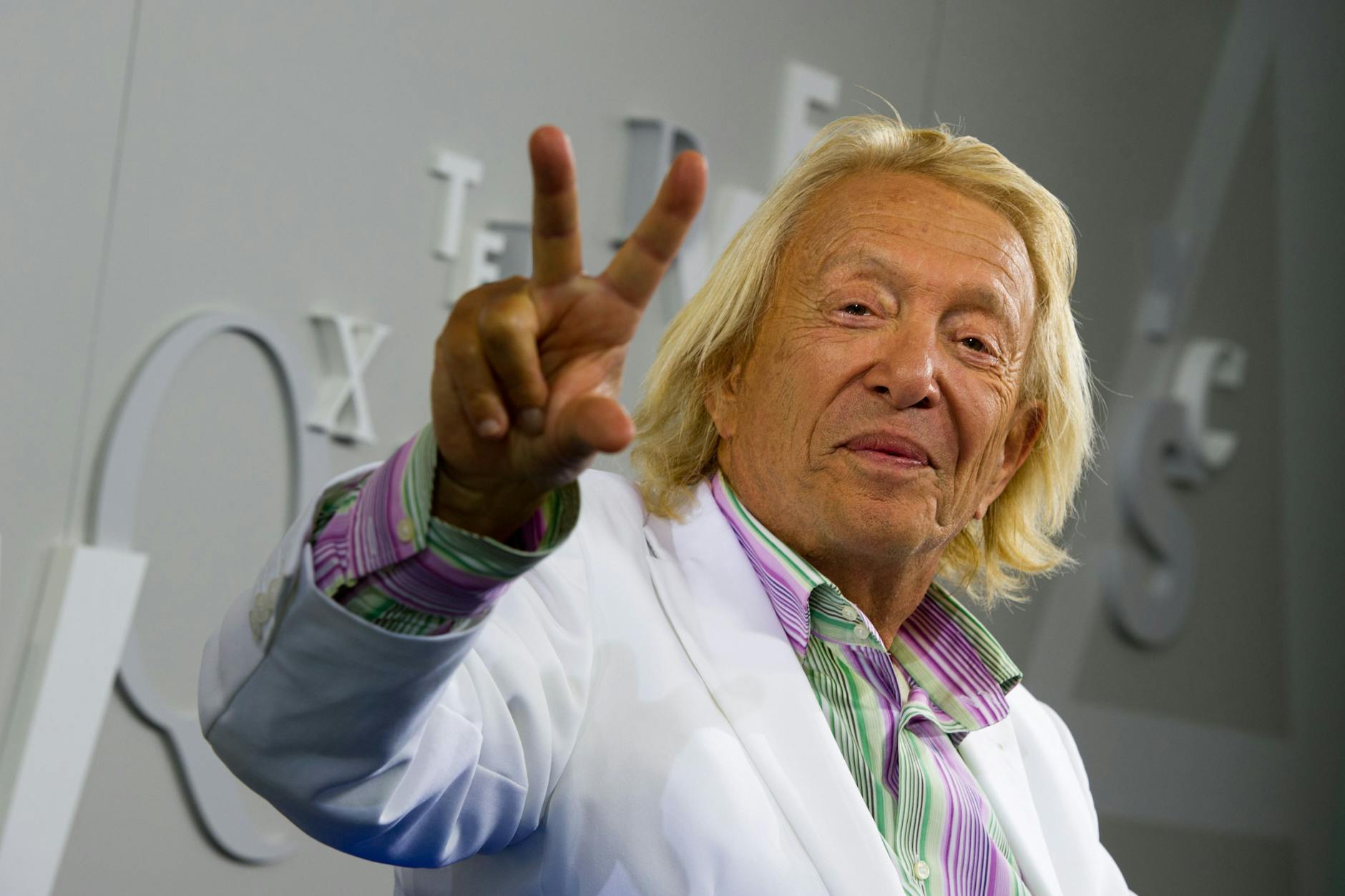

Es war dem Unternehmer und Disco-Besitzer, der den Ruf genoss, der letzte Berliner Playboy zu sein, ein spürbarer Genuss, seinem abwechslungsreichen Leben noch eine Facette hinzuzufügen. Als Mann der ambitionierten Bühnenkunst hatten den stadtbekannten Rolf Eden wohl die wenigsten vor Augen.

Dabei hat er wie kein anderer die West-Berliner Nachkriegskultur zwischen Kudamm und Rathaus Steglitz zu seiner Bühne ungenierter Lebensfreude gemacht, immer dazu bereit, sich nicht allzu ernst zu nehmen. Zwar war das Rollenmodell des Playboys international durch Gunter Sachs besetzt. Der deutsch-schweizerische Industriellenerbe war als Sportler, Astrologe und Fotograf ein Multi-Talent, einen Namen aber machte er sich durch seinen ausschweifenden Lebensstil und die nur drei Jahre währende Ehe mit Brigitte Bardot, für einige Zeit die wohl begehrteste Frau der Welt.

Flucht mit den jüdischen Eltern nach Palästina

Für eine Berliner Version aber war da noch Platz. Natürlich war das glamouröse Leben hier ein paar Nummern kleiner, und Rolf Eden hatte es nicht von oben gestalten können, sondern sich von unten erarbeiten müssen. Seine Karriere in der Berliner Nachtszene hatte viel mit dem Ergreifen von Chancen zu tun, die sich gleich um die Ecke ergeben. Noch mehr aber schien er den Charme eines Ungebundenen zu verkörpern, der den Ernst des Lebens hinter sich zu lassen vermochte, weil er ihn früh kennengelernt hatte.

1930 als Rolf Sigmund Sostheim in Berlin-Tempelhof geboren, floh er mit seinen jüdischen Eltern 1933 nach Palästina, wo diese ein Café eröffneten. Der junge Rolf versuchte sich als Musiker und kämpfte im ersten arabisch-israelischen Krieg in der paramilitärischen Einheit Palmach, zusammen mit dem späteren Schriftsteller Yoram Kaniuk sowie dem späteren israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin.

Über Paris zurück nach Berlin

Das Leben der Boheme lernte Rolf Eden im Paris der 1950er-Jahre kennen und lieben, wo er als Kellner, Chauffeur und Autohändler arbeitete und Nebenrollen in Filmen übernahm. Nach seiner Rückkehr nach Berlin arbeitete er als Barkeeper und Nachtportier, eine Art Tellerwäscher-Karriere, die bald in der Gründung eines eigenen Nachtclubs mündete.

Im Berliner Nachtleben setzte man auf das Flackerlicht von Leuchtreklamen, die Vorstellung des Anrüchigen aber wurde in Deutschland zu dieser Zeit durch die Hamburger Reeperbahn geprägt. Rolf Edens Etablissements, die abwechselnd New Eden, Old Eden und Big Eden hießen, zeichneten sich durch urbane Protzigkeit aus, gepaart mit einer West-Berliner Gemütlichkeit, die nicht zuletzt davon lebte, dass fast jeder jeden kannte.

Rolf Eden wusste sich dabei als Mann von Welt und einer unbekümmerten Leichtigkeit zu präsentieren. Er agierte selbst Ende der 1970er-Jahre, als der feministische Diskurs das chauvinistische Milieu, aus dem Edens Clubs exemplarisch herausragten, besonders misstrauisch beäugte, wie einer, dem man nichts übel nehmen kann.

Die Libertinage Rolfs Edens, keiner wusste das besser als er, war immer auch eine Pose. Er gefiel sich darin und hatte die Berichterstattung über wechselnden Partnerschaften, etwa mit Barbara Valentin, Evelyn Künneke, Kai Fischer und Barbara Capell zu einem Geschäftsmodell der Aufmerksamkeitsökonomie ausgebaut. Über viele Jahre war der Vater von sieben Kindern mit sieben verschiedenen Müttern ein gern gesehener Gast in den TV-Talk-Shows. Nun ist Rolf Eden in Berlin im Alter von 92 Jahren gestorben.