Auf Beschluss von Präsident Javier Milei hat Argentinien Regierungsdokumente über Nazi-Verbrecher freigegeben, die nach der Kapitulation Deutschlands 1945 in das lateinamerikanische Land geflohen sind. Nach ihrer „Restaurierung und Digitalisierung“ werden die Dokumente online zugänglich sein, wie das Nationale Generalarchiv Argentiniens mitteilte.

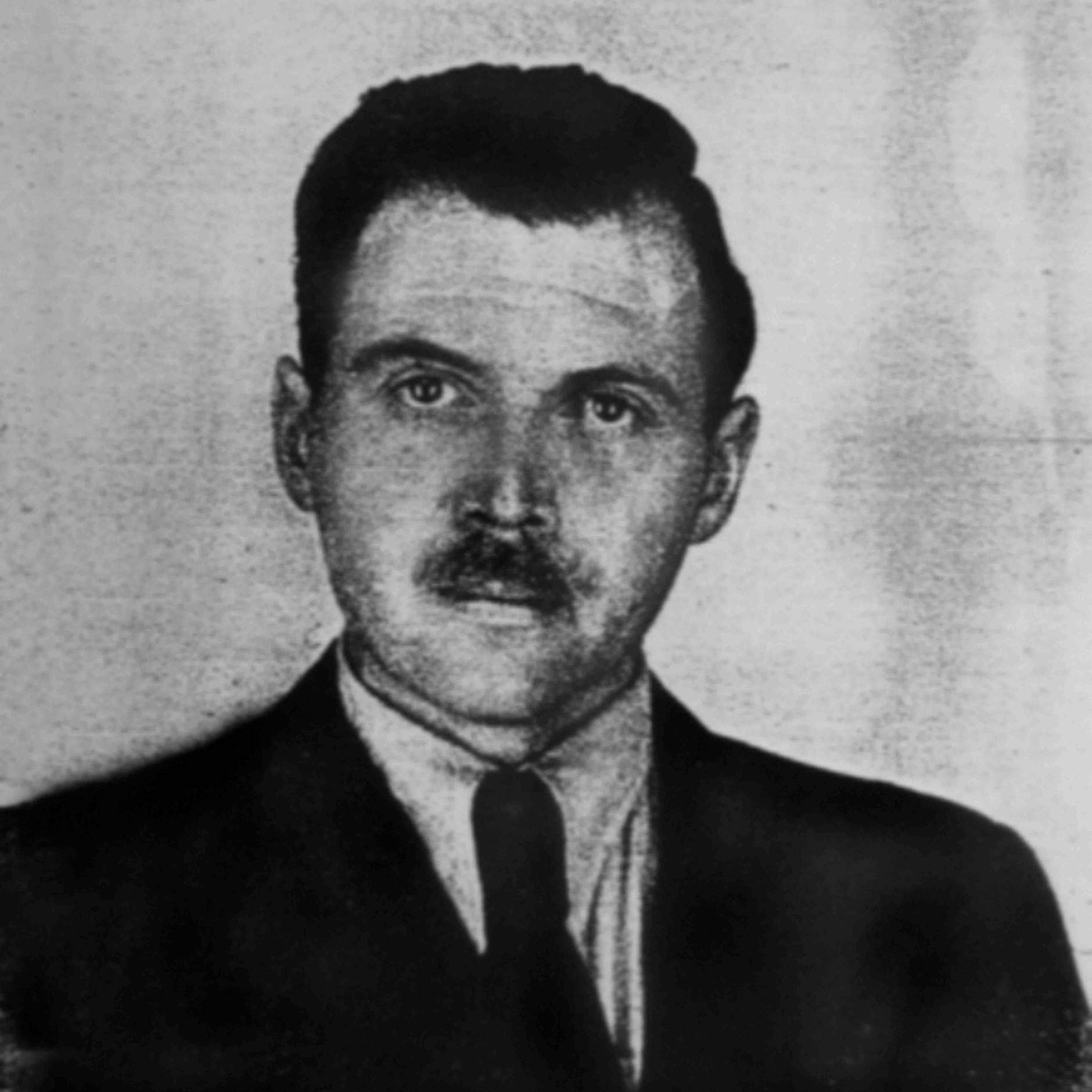

Die Dokumente enthalten Informationen über Nazi-Aktivitäten in Argentinien sowie bislang geheime und vertrauliche Präsidialdekrete. Unter den Akten befinden sich auch Aufzeichnungen über die Zeit des berüchtigten KZ-Arztes Josef Mengele im Land, darunter Informationen über seine Polizeiakte, Zeitungsausschnitte über ihn, Fotos und Berichte von Sicherheitskräften.

Den Akten zufolge gab Mengele an, als „Hersteller“ tätig zu sein, und beantragte im November 1956 einen neuen Personalausweis, um seinen Vor- und Nachnamen „zu berichtigen“. Ein Jahr später beantragte er eine Reiseerlaubnis nach Chile, gefolgt von einer Genehmigung für eine Reise nach Westdeutschland. Trotz jahrelanger Fahndung des israelischen Geheimdienstes Mossad in verschiedenen Teilen der Welt, musste sich Mengele, der sich in der Provinz Buenos Aires niedergelassen hatte, nie vor Gericht verantworten.

Wie Nazis nach Argentinien entkamen – Akten sollen Einblick geben

Unter den freigegebenen Regierungsakten befinden sich zwei Ordner, die Martin Bormann, den Privatsekretär von Adolf Hitler, sowie Adolf Eichmann, den „Architekten“ des Holocaust, betreffen. Sie enthalten unter anderem Artikel aus ausländischen Zeitungen und Telegramme von Geheimdiensten zu deren angeblichem Aufenthaltsort. Außerdem wurde eine Akte über den Gestapo-Offizier Walter Kutschmann freigegeben, der für den Tod Tausender Juden in Polen verantwortlich war und sich unter dem Namen „Pedro Ricardo Olmo“ im argentinischen Miramar versteckte.

Bereits im Februar hatte Präsident Milei bei einem Treffen mit Vertretern des Simon-Wiesenthal-Zentrums volle Kooperation bei der Öffnung der Archive zugesagt. Im Fokus stehen dabei insbesondere Dokumente zur Finanzierung der sogenannten „Rattenlinie“ – jenes Fluchtnetzwerks, das es bis zu 10.000 Nazis und anderen Kriegsverbrechern nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte, sich der Strafverfolgung zu entziehen und nach Argentinien oder in andere Länder zu fliehen.