Am Anfang stank es nach Urin, direkt neben der Garage, wo das Ehepaar Rothenberg das Brennholz lagert. Wann genau der Geruch auftauchte, können Barbara und Michael Rothenberg nicht mehr genau sagen. Vor einigen Monaten muss es gewesen sein. Der nächste Hinweis war ein Vogelhäuschen im Garten. Es stand verdächtig schief da, die Meisenknödel verschwanden spurlos über Nacht.

Manchmal hören die beiden es jetzt an der Garage rascheln und rumoren. Das Ehepaar aus Frohnau bemerkt zu spät, wer auf dem Dach ihrer Garage eingezogen ist.

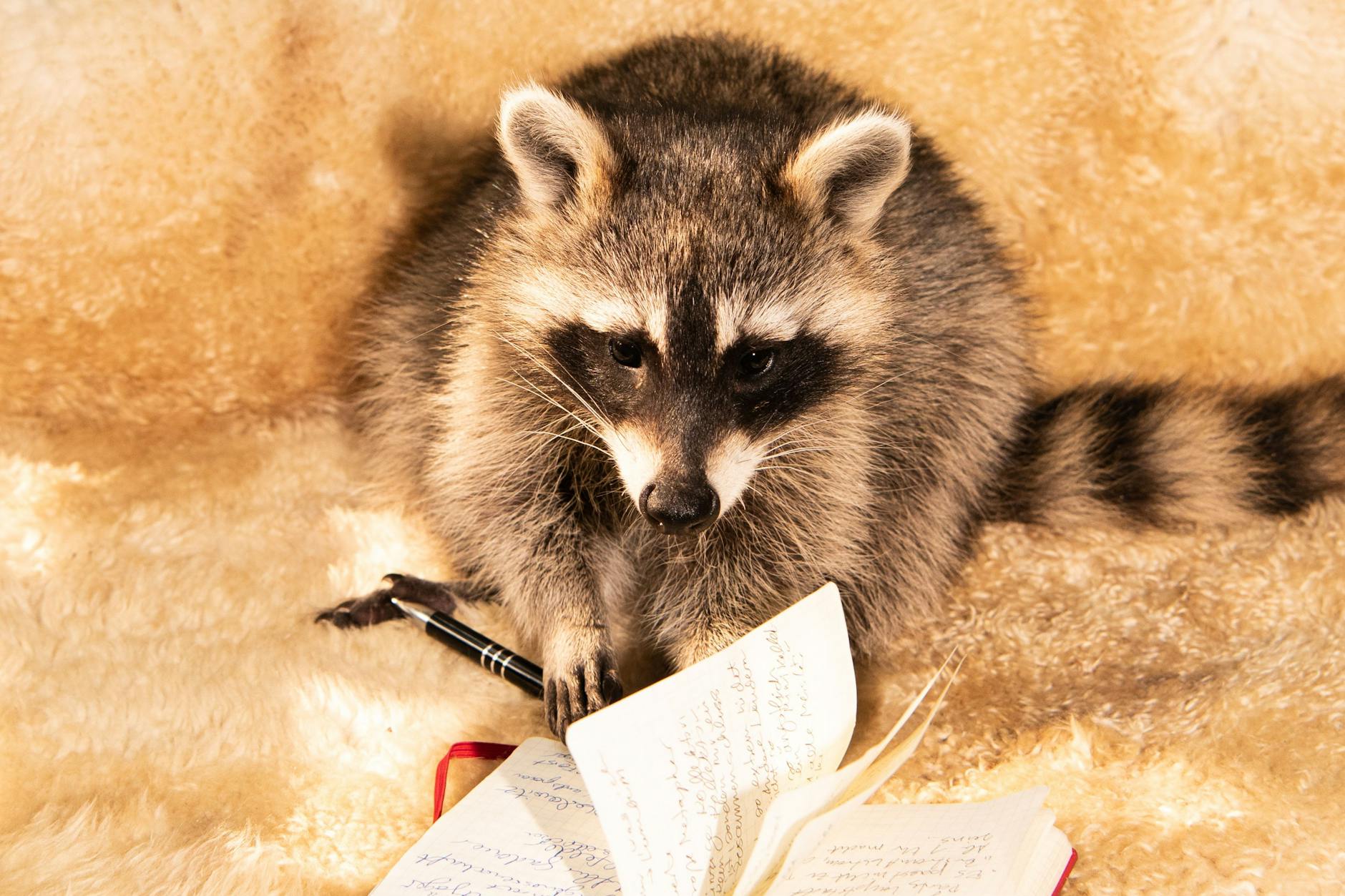

Als Michael Rothenberg dann an der Garage ein Holzscheit zur Seite schiebt, blicken ihm zwei Waschbären direkt ins Gesicht. Die Rothenbergs haben Mitbewohner auf ihrem Grundstück, die keine Miete zahlen. Was sie zu diesem Zeitpunkt nur ahnen: Ist der Waschbär einmal eingezogen, wird man ihn so schnell nicht mehr los.

Michael Rothenberg, 57, schiebt einen Holzpflock in das Loch, aber das Treiben geht weiter. „Die Viecher sind erfinderisch“, sagt er. Im Internet sucht er nach Hilfe. „Da wurde mir geraten, ein Radio aufzustellen“, erinnert er sich. Er solle Hundehaare auslegen, um die Waschbären zu vergraulen. Die Tipps enttäuschen ihn. „Meine erste Intention war es, einen Kammerjäger kommen zu lassen.“ Doch der fühlt sich nicht zuständig. Je länger die Waschbären im Garagendach leben, desto mehr Sorgen macht sich Rothenberg. „Schaden werden sie schon angerichtet haben“, ist er sich sicher. Was ist zu tun?

Hans-Jürgen Zschuppe würde den Rothenbergs gerne helfen. Dem Stadtjäger aus Berlin ist der Waschbär zuwider, er bekämpft ihn, wo er nur kann. In Brandenburg mit Lebendfallen, doch die sind in Berlin verboten. Das Problem werde von der Politik schöngeredet, sagt Zschuppe. Dabei sei der Waschbär für andere Tiere ein großes Problem. Vielen Menschen sei das egal, weil sie den Waschbären süß finden. „Der Waschbär ist ein Parasit, ein Nesträuber vom Allerfeinsten“, sagt Zschuppe. „Der ist nicht süß.“

Wenn Zschuppe nachts mit dem Wärmebildfernglas auf Streife geht, muss er tatenlos mit anschauen, wie der Waschbär seinen Siegeszug in die Innenstadt fortsetzt. Dabei ist es seine Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wenn Tiere dem Menschen zu sehr auf die Pelle rücken, müssen sie weg. Zschuppe sagt: „Nur ein toter Waschbär ist ein guter Waschbär.“ Diese Meinung teilen längst nicht alle.

Fritzi, Paul und Marvin: Ohne die Tierärztin wären die Waschbären gestorben

Am allerwenigsten Mathilde Laininger. Die Tierärztin aus Zehlendorf teilt ihr Haus mit drei Waschbären. Es fing im Mai dieses Jahres mit Fritzi an. Kinder fanden sie in einem Fluss und brachten sie zu Laininger. Danach kam Paul, der neben seiner toten Mutter gefunden wurde, dann Marvin, die einarmige Waschbärin. Ohne Laininger wären die Tiere gestorben. Mit den drei Waschbären erfüllt Laininger sich einen Traum. Sie wollte schon als Kind einen Waschbären als Haustier haben.

Von ihrem Leben mit den Tieren erzählt sie auf Instagram, knapp 33.000 Menschen folgen ihr. Mit ihren Waschbären war Laininger schon oft in Zeitungen und auch im Fernsehen. „Einmal sogar bei CNN, in den News of the week“, erinnert sie sich. „Da stand meine Fritzi neben Boris Johnson.“ Mit ihrem Kanal möchte Laininger aufklären. Denn über Waschbären gebe es viele Vorurteile. „Sie sind Zielscheibe für alle möglichen Projektionen“, sagt Laininger. „Waschbären werden schlechter behandelt als Ratten“.

Dabei seien es sehr intelligente Tiere. „Waschbären sind kognitiv auf einer Ebene mit Primaten.“ Ihr tut es weh, wenn sie die Zahlen der getöteten Waschbären sieht. In der Jagdsaison 2020/2021 waren es über 200.000. „Die grausame Jagd auf den Waschbären macht keinen Sinn“, sagt Laininger. Der Waschbär, ein missverstandenes Tier?

Wild in Berlin – das stand früher für das Partygeschehen der Stadt. Jetzt ziehen hier Füchse, Wildschweine und Waschbären um die Häuser. Die Tiere kommen zunehmend in die Städte und werden sesshaft. Das gilt vor allem für den Waschbären. Er nistet sich auf Dachböden, in Garagen und Kellern ein. Seine hohe Intelligenz, sein gutes Gedächtnis und der hervorragende Tastsinn machen ihn zu einem sehr anpassungsfähigen Neubürger. Gut klettern kann er auch noch. Mit seinen fein ausgebildeten Pfoten hebt er Dachschindeln, öffnet Mülltonnen und zieht die Dämmung aus dem Dach. Ein Waschbärenbesuch kann schnell teuer werden. Von alleine wird sich an der Situation nichts ändern, denn der Waschbär hat kaum natürliche Feinde und vermehrt sich rasend schnell. Das liegt auch daran, dass der alles fressende Waschbär in der Stadt perfekte Bedingungen vorfindet. Er futtert Enteneier, Vogelfutter oder Fallobst genauso gern wie die Pizzareste aus der Mülltonne. Doch ist der Waschbär ein Problembär?

Über diese Frage ist ein Streit entbrannt. Tierärztin Laininger und Stadtjäger Zschuppe besetzen dabei die Extreme: retten oder töten? Wer von beiden hat recht? Wie gefährlich ist die Verbreitung des Waschbären wirklich? Und warum polarisieren die neuen Berliner Bären so stark?

Der Waschbär hat kaum natürliche Feinde und vermehrt sich schnell

Es ist acht Uhr Abends in Kladow. Zschuppe beginnt seine Schicht. Er will sich heute ein Naturschutzgebiet anschauen, in das sich Wildschweine verirrt haben. Ein paar Waschbären soll es auch geben. Zschuppe ist seit sieben Jahren ehrenamtlich Stadtjäger. Er kümmert sich um Wildtiere in der Stadt. Er wird gerufen, wenn Wildschweine auftauchen. Oder wenn sich ein Waschbär in den Wasserwerken verirrt. Zschuppe trägt eine braune Lederhose, ein grünes Hemd, eine ärmellose Weste, Ledergürtel und einen kurzen Bürstenschnitt. Er ist ein lustiger Typ, der gerne erzählt und bei den Pointen selbst laut lacht. Am Ziel angekommen, hält Zschuppe sich das Fernglas vor die Augen. Ein paar Minuten vergehen. „Nichts zu sehen vom Waschbären“, flüstert Zschuppe. Dafür zeigt sich ein Wildschwein zwischen den Sträuchern. Dann noch eins. Eine Bache mit ihren Frischlingen. Sie sind abgemagert, denn sie finden im eingezäunten Naturschutzgebiet nicht genug Futter. Wird Zschuppe sie von hier aus schießen können? Zschuppe setzt das Fernglas ab. Keine Chance. „Die Sicherheit geht vor“, flüstert er. Wer in der Stadt schießt, muss sichergehen, niemanden zu gefährden.

„Knochige Bäume, das ist ihre Welt“

Zschuppe setzt sich zurück ins Auto und fährt zu einer anderen Stelle an der Havel. Er zeigt in die Dunkelheit. „Knochige Bäume, das ist ihre Welt.“ Würde er jetzt einen Waschbären sehen, dürfte er ihn weder schießen noch mit der Falle fangen. Als Stadtjäger darf er nur Fallen aufstellen, wenn der Waschbär in Krankenhäusern, Altersheimen oder Elektrizitätswerken auftaucht. Dann beauftragt ihn die Stadt mit der Entfernung des Tieres. Manchmal fragen ihn die Menschen, wohin er den gefangenen Waschbären bringe. Zschuppe antwortet dann: „Ins Reich der Schatten.“ Doch warum will er den Waschbären so gerne töten? „Der gehört hier nicht her“, erklärt Zschuppe. Unsere Natur sei eine Kulturlandschaft. Der Waschbär sei ein Eindringling, dem die Natur nichts entgegensetzen kann. „Wenn Wilddichten zu hoch sind, ist es für alle schlecht.“ Deswegen möchte er den Waschbären bejagen, so wie es auch in fast allen anderen Bundesländern erlaubt ist.

Konstantin Börner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin hält die Jagd auf den Waschbären mit dem Ziel, die Bestände in der Stadt zu regulieren, für kein Erfolg versprechendes Unterfangen. „Waschbären reagieren auf erhöhte Bejagung mit erhöhter Reproduktion“, sagt Börner. Untersuchungen belegen, dass eine Reduktion in der Stadt langfristig nicht realisierbar ist. Nichtsdestotrotz sei der Waschbär eine Einflussgröße für das Ökosystem. „Er gehört zu den Neozoen, das heißt er kommt hier natürlicherweise nicht vor“, sagt Börner. „Diverse Amphibien-, Reptilien- und Vogelarten haben es nun mit einem erhöhten Beutegreiferdruck zu tun.“

Deshalb steht der Waschbär seit 2016 auf der Liste invasiver Arten. In der „Unionsliste“ benennt die EU Tier- und Pflanzenarten, die mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen und daher der biologischen Vielfalt schaden können. Börner nennt als prominentes Opfer des Waschbären die gefährdete europäische Sumpfschildkröte, deren Bestände durch den Waschbären zusätzlich dezimiert werden.

Wissenschaftler wie Berit und Frank-Uwe Michler sind anderer Meinung. Sie haben Kotproben von Waschbären untersucht und herausgefunden, dass lediglich 3,1 Prozent der Gesamtnahrung von Waschbären aus Vögeln und deren Eiern und 0,11 Prozent aus Reptilien bestehen. Der Waschbär polarisiert – auch in der Wissenschaft.

In Zehlendorf richtet Mathilde Laininger einen Teller mit Weintrauben, klein geschnittenen Bananen und Datteln an – der Lieblingsspeise ihrer Waschbären. Laininger ist eine Frau mit rotbraunen Locken, heller Brille und einer Mission: die Rettung jedes Waschbären. Während sie das Futter zubereitet, entfernt sie schnell das Zeitungspapier unter einer leicht inkontinenten Katze und entzündet ein Räucherstäbchen. Dann ist es Zeit für die Fütterung. Auf dem eingezäunten Balkon stürzen sich die Waschbären auf die Datteln. Gerade die Pfoten lassen den Waschbären niedlich erscheinen. Dazu ihr geringelter Schwanz und die schwarze Gesichtsmaske, die an einen Banditen erinnert. Nachdem der erste Hunger gestillt ist, überwiegt bei den Waschbären die Neugierde auf die Besucher. Da wird an Halsketten und Haargummis gezogen, die Kamera inspiziert und an den Beinen hochgeklettert. Die Waschbären sind nicht Lainingers einzige Haustiere. Neben Fritzi, Marvin und Paul hat sie etwa sieben Katzen und Anouk, einen großen Hund.

Waschbären sind eine Belastung für das Ökosystem

Um die Tiere offiziell halten zu dürfen, musste Laininger ein Außengehege bauen. Tagsüber laufen die Waschbären frei durch das ganze Haus. Woher kommt die Liebe zu Tieren? Laininger zuckt mit den Schultern: „Ich liebe jedes Tier.“ Als Kind hatte sie eine Krähe, die ihr überallhin folgte. Die stahl einmal sogar die Spardose einer Mitschülerin. Ein Leben ohne Waschbären kann sich Laininger nicht mehr vorstellen. Auch wenn es dadurch ein bisschen komplizierter geworden ist. Sie beschäftigt gleich zwei Putzkräfte, die ihr helfen, das Haus zu reinigen. Ihr Partner kann nicht bei ihr übernachten, weil er eine Tierhaarallergie hat. Wenn sie manchmal nachts wach wird und sich umdreht, liegt da Marvin neben ihr, die Waschbärin. „In der Dunkelheit sehe ich nur ihre spitze Nase“, sagt Laininger und lacht.

Wie kann es sein, dass Waschbären so stark polarisieren? „Wir haben ein gespaltenes Verhältnis zu Wildtieren“, sagt Stephan Zandt. Er ist Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin und forscht zu Mensch-Tier-Beziehungen. „Tiere werden entweder als Wildtiere wahrgenommen, die reguliert werden müssen, oder als Haustiere, die gefüttert werden“, sagt Zandt. „Das sind die beiden Kategorien, über die wir in der Moderne nachdenken.“ Der Waschbär in der Stadt ist ein interessantes Phänomen, weil er keins von beidem ist. „Er lebt im Zwischenraum Stadt“, sagt Zandt. Es sei nicht mehr ganz klar, wo er hingehört. Nach Europa kamen die Tiere im 19. Jahrhundert, als Pelze, denn in den entstehenden Großstädten war der Bedarf hoch. Als Nordamerika und Kanada diesen nicht mehr decken konnten, eröffneten Pelzfarmen, die Waschbären züchteten und zu Decken, Jacken und Mützen verarbeiteten. Im 20. Jahrhundert wurde der Markt krisenhaft, der Waschbärpelz durch beheizte Züge und Autos irrelevant. Die Farmen schlossen, und der Waschbär wurde in die Natur entlassen.

Die hiesigen Waschbären haben ihren Ursprung in Wolfshagen, nordöstlich von Berlin. Ende des Zweiten Weltkriegs sind dort einige Exemplare aus einer Pelztierfarm entkommen – zur Freude der Jäger. Denn etwa zur selben Zeit etabliert sich der Gedanke von der Jagd als Sport. In den 30er-Jahren entwickelte sich das Bild vom Waschbären als fremde Gefahr für die heimische Natur. Zandt sieht teils Parallelen zur Ideologie des Nationalsozialismus, in der von der „Ausmerzung des Fremden“ und einer „ureigenen Natur“ gesprochen wird, die bewahrt werden müsse. Teile dieses Gedankenguts finden sich heute noch in den Argumenten von Jägern oder Ökologen, die Natur als ein statisches und zu bewahrendes Gebilde betrachten. Der anpassungsfähige Waschbär, Zandt nennt ihn „Trickster“, durchkreuzt diese Pläne.

Der Stadtjäger Zschuppe lädt am frühen Abend in seinen Garten. Aus der Ferne hört man ein Jagdhorn, es sei eine Probe, sagt Zschuppe und horcht. „Rotwild.“ Er erkennt die Tonfolgen der Jagdhornbläser und weiß, was sie zu bedeuten haben. Im Garten liegt der Gegenstand, den Zschuppe gerne zeigen möchte: eine zwei Meter lange Waschbärfalle. Zschuppe zeigt, wo er den Köder hinlegt, meistens Katzenfutter. Er öffnet ein Gitterfenster der Falle, das lädiert aussieht. „Mein lieber Kokoschinsky“, sagt Zschuppe und lacht. Die Schäden stammen von einem Waschbären, „einem Klopper“, der 15 Kilogramm auf die Waage brachte. Der habe in der Falle gewütet wie „1000 Teufel“. Von dem Fell eines ähnlichen „Kollegen“ hat sich Zschuppe vor ein paar Jahren eine Mütze anfertigen lassen, ganz stilecht mit Schwanz wie die von Daniel Boone, dem Jäger aus der amerikanischen Fernsehserie. Zschuppe sagt, auch ihm tue es leid, die Waschbären zu töten. Aber: „Es gibt keine Alternative, wenn es um Naturschutz geht.“ Studien, die seine These stützen, kennt er nicht.

„Waschbären sind eher faul“

Die Tierärztin Laininger sagt, wenn man etwas gegen die Waschbären in der Stadt unternommen will, gebe es nur eine Methode: „Kastration oder Sterilisation“. Zusammen mit ihrem Verein „Hauptsache Waschbär“ will Laininger die Kleinbären einfangen und kastrieren oder sterilisieren. Der Wildtierbiologe Konstantin Börner sieht solche Vorschläge kritisch: „Für die Stadt macht ein solch starker Eingriff in die Population wenig Sinn.“ Um die Population wirklich zu regulieren, müssten sehr viele Tiere unfruchtbar gemacht werden – und das konstant. „Das halte ich nachhaltig für nicht realisierbar“, sagt Börner. Das Geld solle lieber in Forschung investiert werden. Mehr Informationen über Waschbären könne zur Versachlichung des Diskurses beitragen.

Zurück in Frohnau bei Familie Rothenberg. Sie bekommt heute Besuch von Carolin Weh. Die Biologin bietet eine Waschbär-vor-Ort-Beratung an. Das heißt, sie kommt zu Menschen mit einem Problembären und berät über geeignete Maßnahmen. Michael Rothenberg fand ihren Kontakt in einem Zeitungsartikel. Jetzt stehen sie zu dritt vor der Garage und schauen, wie der Waschbär es in die Garage geschafft haben könnte.

Weh ist 40 Jahre alt, trägt lange Dreads und ein T-Shirt mit einem Waschbären drauf, der ein Schild mit der Aufschrift „Fuck Nazis“ in die Höhe hält. Sie schaut sich um, inspiziert eine offene Regentonne („Todesfalle für Tiere“), und holt eine Taschenlampe. Sie zeigt Michael Rothenberg, wo die Waschbären reingekommen sind und empfiehlt, diesen Eingang sicher zu verschließen. Gemeinsam gehen sie ums Haus. Barbara Rothenberg zeigt Weh das Vogelhäuschen und erzählt von den Meisenknödeln. „So holt man die Tiere auf das Grundstück“, sagt Weh. „Waschbären sind eher faul.“ Sie fressen am liebsten das, was sie ohne große Anstrengung bekommen können. Wer seine Mülltonne offen stehen lässt oder Fallobst nicht einsammelt, sorge dafür, dass der Waschbär kommt und bleibt. Weh und die Rothenbergs setzen sich und besprechen weitere Schritte. Weh sagt, dass die einzig funktionierende Maßnahme darin bestehe, alle Aufstiegsmöglichkeiten dichtzumachen. Waschbären können zwar sehr gut klettern, aber nicht springen oder fliegen. Die Rothenbergs sollen sich im Baumarkt PET-Folie kaufen und den Baumstamm damit einmal umwickeln. Dann rutschen die Krallen der Bären daran ab. Gleiches gilt für die Regenrinnen. Kostenpunkt: etwa 60 Euro.

Der Waschbär ist weder Wildtier noch Haustier

Weh macht die Beratung im Auftrag der Stadt Berlin. Weil die Waschbären auf der Unionsliste stehen, verpflichtet sich die Stadt zu Managementmaßnahmen. Und das Projekt findet Anklang. Pro Jahr berät Weh etwa 130 Fälle. Wenn die Menschen bei Weh in der Leitung sind, haben sie oft schon eine Menge versucht. Eine Person erzählte ihr, sie habe sich beim Zirkus Krone Löwendung gekauft, weil sie gelesen hatte, der würde die Waschbären vertreiben. In der Waschbärendebatte besetzt Weh die eher pragmatische Position. Sie ist fest davon überzeugt, dass die Jagd keinen Sinn ergeben würde und die Menschen sich mit den Waschbären arrangieren müssen. Sie halte es aber ebenso für falsch, Waschbären zu füttern. Es sei wichtig, die Stadt ungemütlicher zu machen und dabei dafür zu sorgen, dass sich der Bestand von von selbst reduziert. „Ich will darüber aufklären, dass eine friedliche Koexistenz möglich ist.“ Den Waschbären für das Verschwinden verschiedener Tierarten verantwortlich zu machen, sei dem Waschbären gegenüber nicht gerecht. Denn das Sterben dieser Tiere begann schon lange vorher, als ihr Lebensraum durch den Menschen eingeschränkt wurde. „Es ist der Mensch, der sein Verhalten ändern muss, nicht der Waschbär“, sagt Weh.

Kulturwissenschaftler Stephan Zandt sieht das ähnlich. Es sei einfacher, den Waschbären für das Aus der Sumpfschildkröte verantwortlich zu machen, als über das eigene Verhalten nachzudenken. „Sobald man über menschliche Einflussnahme nachdenkt, wird es kompliziert“, sagt Zandt. Warum haben Tiere keine Nistplätze mehr, was hat die Versiegelung von Flächen im Straßen- und Städtebau mit dem Insektensterben zu tun, welchen Einfluss hat die Agrarwirtschaft? „Das Problem personalisieren zu können, fällt leichter“, sagt Zandt. „Besonders wenn das Tier verzichtbar erscheint.“

Wochen später kommt eine Mail von Michael Rothenberg. Die Tipps von Carolin Weh haben sie noch nicht umgesetzt. Sie haben aber zumindest den Zugang zum Garagendach verschlossen, sodass die Waschbären da eigentlich nicht mehr reinkommen. Eigentlich. Rothenburg schreibt, dass sie noch immer abends am Haus entlangstreifen. „Wir werden es weiter beobachten.“

Haben Sie Feedback zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de