Berlin-Sie ist 120 Jahre alt und gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Ganz im Gegenteil: Der Heidekrautbahn nördlich von Berlin steht eine große Zukunft bevor. Während anderswo viele Gleise stillgelegt worden sind, soll ihr Streckennetz wachsen – so kräftig wie kein anderer Teil des Schienensystems in Deutschland. Wenn die Pläne und Ideen wahr werden, kämen zu den schon befahrenen 46,2 Kilometern in den nächsten Jahren insgesamt rund 27 Kilometer hinzu. Das entspräche einer Expansion um fast 60 Prozent. Jetzt könnte es ein weiteres Projekt geben. Detlef Bröcker, Geschäftsführer der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), erläutert im Gespräch mit der Berliner Zeitung den aktuellen Stand im Jubiläumsjahr 2021.

Es war schon dunkel, als der letzte Zug fuhr. Am 30. November 1997 um 21.10 Uhr brach zum letzten Mal ein kleiner Dieseltriebwagen in Liebenwalde auf, um noch einmal über Sandberge, Kreuzbruch, Zehlendorf und Wensickendorf nach Basdorf zu fahren. Mit der Abschiedstour der „Ferkeltaxe“, die gemächlich über die angejahrten Gleise schaukelte, endete der Betrieb auf diesem Streckenast der Heidekrautbahn. Die Zahl der Fahrgäste war gering, die Brücke über den Finowkanal sanierungsbedürftig: Das trug zu der Entscheidung bei, den Verkehr, der zuletzt nur noch am Wochenende stattgefunden hatte, einzustellen. Heute ist die Bahnwelt in Wensickendorf zu Ende.

Neue Ideen für das Funkamtsgelände in Zehlendorf

Doch nun könnte es sein, dass zumindest auf dem 3,4 Kilometer langen Abschnitt nach Zehlendorf in absehbarer Zeit wieder Züge rollen: Es gibt neue Pläne für das frühere Funkamtsgelände, auf dem einst einer der stärksten Langwellensender Europas stand. Seit der Sprengung des letzten Sendemasts 2017 liegt das 125 Hektar große Areal brach. Grüne Technologien könnten sich dort ansiedeln, für soziale Projekte wäre ebenfalls Platz, heißt es bei den Investoren, die rund eine Million Quadratmeter gekauft haben.

„Ohne eine gute Verbindung von und nach Berlin wären die Konzepte schwer denkbar“, sagt NEB-Chef Bröcker. „Ideen, unsere Strecke nach Zehlendorf wieder in Betrieb zu nehmen, unterstützen wir, wo wir es können.“ So werde das alte Gleis freigeschnitten, damit Sachverständige ans Werk gehen können. Eine Machbarkeitsuntersuchung soll ausloten, welcher Aufwand für die Reaktivierung erforderlich wäre. Für den Betrieb bräuchte die NEB übrigens keinen zusätzlichen Zug, wie der Geschäftsführer vorrechnet. Die Triebwagen von Berlin-Karow nach Wensickendorf könnten ihre halbstündige Pause künftig dazu nutzen, eine Station weiter nach Zehlendorf zu fahren.

Die geplante Investition hat einer schon etwas länger andauernden Diskussion unverhofft neuen Antrieb gegeben. Eine breite Koalition setzt sich dafür ein, den gesamten fast 13 Kilometer langen, brachliegenden Streckenast nach Liebenwalde zu reaktivieren. Im vergangenen Jahr gaben Ludger Weskamp, Landrat von Oberhavel, Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke sowie Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann für 400.000 Euro eine Voruntersuchung in Auftrag. Die Wiederbelebung der Strecke wäre „ein wichtiges Signal in Sachen Mobilitätswende“, sagte Laesicke.

Die Situation sei heute anders als vor fast einem Vierteljahrhundert, als die letzte „Ferkeltaxe“ in Liebenwalde abfuhr, sagte Detlef Bröcker. Auch dieser Teil der Umlandregion wachse. Er hält es für möglich, dass von 2030 an wieder Züge von Berlin nach Liebenwalde fahren. Trivial wäre die Reaktivierung aber nicht. Zwar habe der Bund signalisiert, dass er sich an den Kosten einer neuen Brücke über die Oder-Havel-Wasserstraße beteiligen würde. „Doch für die Brücke über den Finowkanal suchen wir noch Sponsoren“, so Bröcker. Für den gesamten Streckenast wären 25 Millionen Euro erforderlich. „Wir haben das Thema auf dem Schirm“ – doch derzeit fordere ein aktuelles Projekt den Großteil der Aufmerksamkeit und der Planungskapazität.

Kosten für Reaktivierung sind um mehr als die Hälfte gestiegen

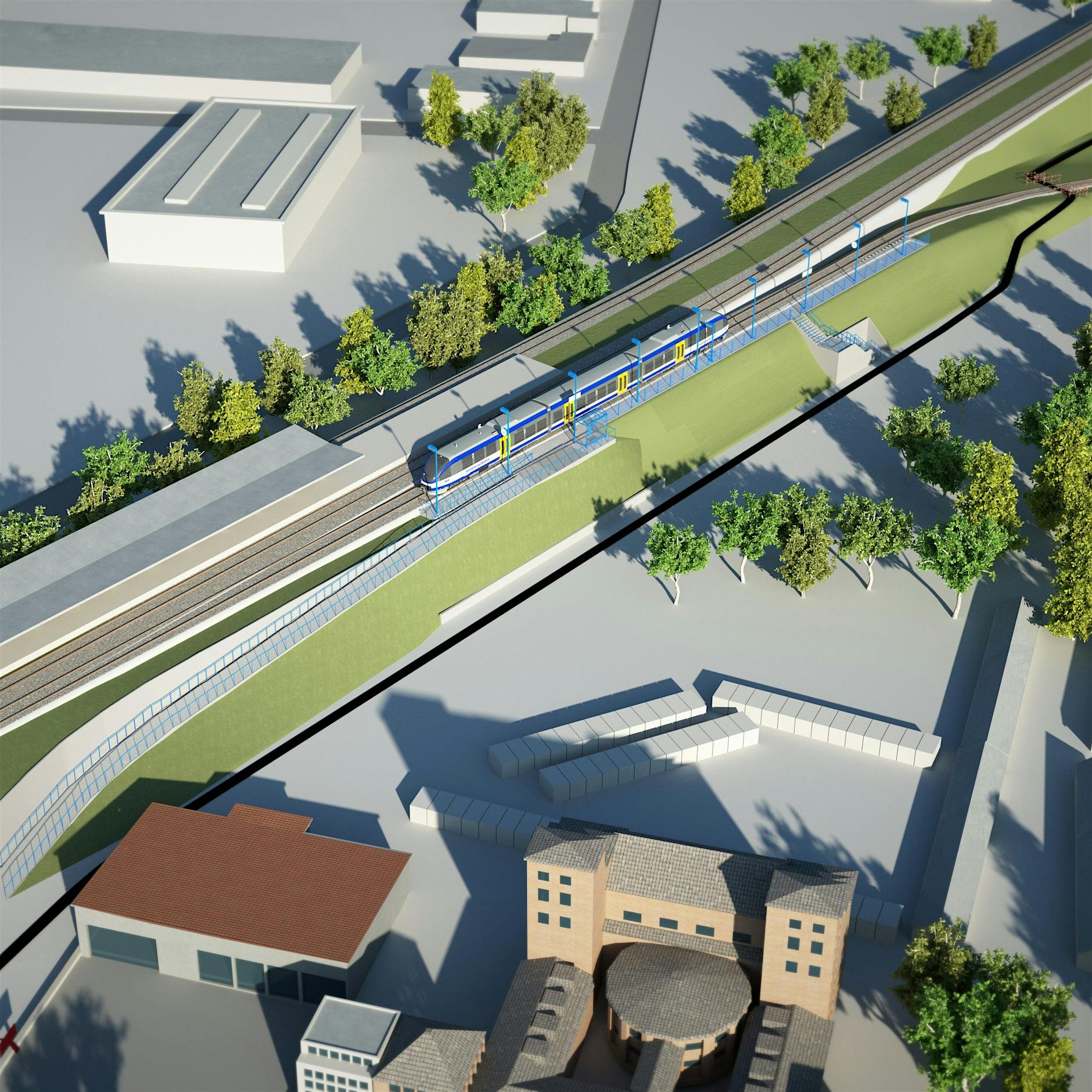

Wie berichtet will die NEB ihre alte Stammstrecke nach Berlin, die nach dem Mauerbau verkürzt wurde und seit den 1980er-Jahren von regulären Reisezügen nicht mehr befahren wird, wieder in Betrieb nehmen. Auf der rund 14 Kilometer langen Trasse, die über Mühlenbeck, Schildow, Rosenthal und am Märkischen Viertel vorbei nach Wilhelmsruh führt, sollen von Dezember 2024 an Regionalzüge fahren – zunächst im Stundentakt. Es ist ein ziemlich ambitionierter Plan, gestand Bröcker ein.

Zwar wurde, wie berichtet, auf dem früheren DDR-Grenzstreifen an der Kopenhagener Straße, wo die Heidekrautbahn einst endete, im vergangenen Dezember der erste Spatenstich gefeiert. Doch Baurecht gibt es derzeit nur für einen 600 Meter langen Abschnitt, der den künftig auf einem Damm gelegenen Haltepunkt Wilhelmsruh umfasst. Für den Rest stehen weder die Entwurfs- und Genehmigungsplanung noch die Finanzierung – es ist also noch viel zu tun.

Anfangs sollte DB Engineering & Consulting, ein Unternehmen der Deutschen Bahn, die Planung im vergangenen Sommer vorlegen. Inzwischen hoffen Bröcker und seine Mitstreiter auf diesen September. Es ist nicht das einzige Thema, das sie auf dem Zettel haben. Damit der Bund wie erhofft einen Großteil der von 20 Millionen zuletzt auf rund 35 Millionen Euro gestiegenen Baukosten übernimmt, um Berlin und Brandenburg zu entlasten, muss die Wirtschaftlichkeit geprüft werden – mittlerweile zum zweiten Mal bei diesem Projekt. Der NEB-Chef zeigt sich zuversichtlich, dass der Nutzen die Kosten wie erhofft übersteigt. „Inzwischen liegt die Endfassung der Untersuchung vor.“

Damit nicht genug: Auch ein Planfeststellungsverfahren ist erforderlich. Zwar wird die neue Strecke der Heidekrautbahn so trassiert wie die alte. „Wir bauen im Bestand“, betont Bröcker. Doch einige Anlagen werden sich künftig an anderen Stellen befinden als früher. Ein Beispiel sind die künftigen Bahnsteige: „Von denen wird keiner am früheren Ort liegen.“ Außerdem entstünde am PankowPark ein neuer Haltepunkt, und für den späteren Halbstundentakt seien zweigleisige Abschnitte erforderlich. Deshalb sei ein Genehmigungsverfahren, das schätzungsweise ein Jahr dauern wird, erforderlich.

Das Projekt Stammstrecke war zuvor fast drei Jahrzehnte lang diskutiert und zwischen Berlin und Brandenburg immer wieder hin- und hergeschoben worden. Dabei war sein Verkehrswert die meiste Zeit unstrittig. Mühlenbeck und Schildow bekämen bessere Verbindungen, mit vier Haltepunkten auf Berliner Gebiet würden auch die Bezirke Reinickendorf und Pankow profitieren, hieß es. Eingesetzt werden Triebwagen, die mit lokal erzeugtem Wasserstoff betrieben werden. Der NEB-Chef kennt die Debatte, ob Wasserstoffzüge weniger effizient als Batteriezüge seien. Trotzdem bleibe es dabei – auch weil sie flexibler eingesetzt werden können, sagt Bröcker.

Seit Saisonbeginn sonntags mehr Platz für Fahrräder

Für das gesamte Netz der Heidekrautbahn hat die NEB den Kauf von sechs Fahrzeugen dieser Art ausgeschrieben, die 2024 geliefert werden sollen. Mehr Kapazität als die jetzigen Dreiteiler des Typs Talent sollen sie aber nicht haben: 140 Sitzplätze pro Einheit. Schon heute gibt es immer wieder Kritik, dass die Züge zu manchen Zeiten nicht ausreichen. Besonders laut sind die Beschwerden, wenn Berliner Ausflügler mit ihren Fahrrädern in die Triebwagen drängen – und oft mangels Platz zurückbleiben müssen. „Für unsere kleinen Züge ist Berlin zu groß“, so Bröcker. Immerhin: Seit Beginn dieser Saison verkehrt eines der drei Fahrzeuge auf der Regionalbahnlinie RB27 sonntags als Triebwagen-Doppelpack – auf Bestellung des Verkehrsverbunds VBB.