Berlin-Wie können wir bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum schaffen? Warum können wir nicht einfach weiterleben wie bisher? Und wie wäre es, direkt an einer Autobahn zu wohnen? Die Berliner Architektin Imke Woelk spricht im Interview über ihre Visionen von Berlin als einer Stadt der Zukunft, die Naturschutz und Wohnen vereinbart, und über ihre Hoffnung, dass die Klimakrise endlich ernst genommen wird. Mit diesem Interview startet die Berliner Zeitung eine neue Serie zur „Zukunft des Wohnens“, die in den Blick nimmt, wie wir in Berlin zukünftig leben können.

Frau Woelk, ist Berlin auf dem guten Weg, eine Stadt der Zukunft zu werden?

Leider nein. Wenn wir unser Ökosystem erhalten möchten, sind global betrachtet 30 Prozent der Land- und Wasserflächen unter Schutz zu stellen. Das bedeutet Veränderungen, die auch an Berlin nicht vorbeigehen können. Politik und Einwohner müssen sich mehr auf die Natur einlassen, mehr Wildnis wagen – das wird allen guttun.

Was kann Berlin besser machen?

Die Bauwirtschaft ist für ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das kann so nicht bleiben. Bevor wir neu bauen, sollten wir uns genauer anschauen, wo es verfügbare Gebäude gibt, die weiterentwickelt und ökologisch angepasst werden können. Das schont Ressourcen.

Und das wird noch nicht getan?

Das Bewusstsein ist langsam da. Doch weiterbauen ist immer noch teurer, und der Einsatz von nachhaltigen Materialien wird oft durch fehlende Zertifizierungen verunmöglicht. Es fehlt an Optimismus und Begeisterung für den Weg, dass etwas Gutes auf uns zukommen wird, wenn wir uns dem Wiederaufbau des ökologischen Gleichgewichtes widmen. Wir werden Gewohntes hinter uns lassen müssen, das macht noch zu vielen Angst. Wir werden glücklich sein, weil wir leben dürfen.

Also brauchen wir Alternativen?

Ja. Wir müssen einsehen, dass das Bauwesen ganz neu zu kalibrieren ist. Jedes Material, jede Konstruktion, jede Typologie gehört auf den Prüfstand. Bei der Zementproduktion etwa entstehen viele Treibhausgase. Sie macht acht Prozent der CO2-Emissionen weltweit aus – das ist immens. Wir brauchen neue Lösungen, müssen Beton recyceln oder ersetzen. Ob das immer Holz sein kann, dessen Blätter wir an anderer Stelle für die Sauerstoffproduktion brauchen, sei dahingestellt. Eins ist klar: Klimaschutz funktioniert nicht ohne den Bausektor. Das muss in unsere Köpfe rein und von der Politik entschieden aufgegriffen werden.

Inwiefern?

Es wird von uns Menschen bisher gar nicht erkannt, auch nicht von der Politik, wie viel Emissionen bei der Herstellung bestimmter Baustoffe entstehen. Wenn wir an das Schaffen von Raum denken, ist das nach wie vor mit der Vorstellung verbunden, dass wir dafür Material aus der Erde entnehmen. Allein mit dem energetischen Aufwand der Weiterverarbeitung zum Bauteil leistet Architektur einen großen Beitrag zur globalen Erwärmung. Hier müssen wir komplett umdenken und Häuser entwickeln, die im Gleichgewicht zur Natur stehen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

In Berlin-Tiergarten steht seit 30 Jahren das sogenannte Baumhaus des Architekten Frei Otto. Sein Ziel: Bauen mit minimalem Aufwand an Materie und Energie auf kleinstmöglicher Fläche. Das Neue an diesem Projekt war die Umsetzung einer radikal ökologischen Bauweise und die behutsame Einfügung in ein Grundstück voller Pflanzen, Sträucher und alter Bäume. Eine Wintergartenfassade minimiert den Wärmeverlust. Ein Tageslichtleitsystem versorgt die im Erdgeschoss liegenden dunkleren Räume. Das Badewasser wird gesammelt und für die Toilettenspülung genutzt. Alle Dächer sind begrünt, die Fassaden berankt, damit das Mikroklima stabil bleibt. Ein ökologischer Bau mit Zukunft.

Gibt es in Berlin die Möglichkeit, mehr solcher nachhaltiger Wohnprojekte zu initiieren – etwa auf freien Flächen?

Natürlich gibt es die, nur müssen die Weichen dafür gestellt werden. Sowohl auf administrativer Ebene wie in unserem täglichen Handeln. Es gibt Regelungen und fragwürdige Standards, die dem entgegenstehen – etwa Abstandsregelungen. Bestehende Festschreibungen müssen gelockert, reformiert werden. Noch fehlt eine breite Akzeptanz für Forschung und Experimentalbauten. Das verhindert das Bauen von emissionsfreiem, kostengünstigem und nachhaltigem Raum. Hier müssen wir uns einschränken, der menschliche Raumanspruch ist viel zu hoch.

Also sollten wir auf kleinerem Raum leben?

Absolut. Wenn wir global in unseren Städten so leben wollen, wie wir es in den Industrieländern derzeit tun, mit all dem, was neben unseren privaten Behausungen noch so dazugehört, wie Theatern, Einkaufszentren und Rathäusern, hätten wir einen Platzbedarf, den fünf Erden erfüllen könnten. Wir haben aber nur eine und müssen uns daher erheblich effizienter organisieren.

Wie kann das funktionieren?

Wir müssen uns mal vorstellen, dass es etwa sechs Milliarden Menschen auf dieser Welt gibt, die nicht so leben wie wir. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Es ist an uns, neue Vorbilder zu liefern, die alle berücksichtigen. Mit einer Veränderung in der Technologie des Bauens, des Betreibens der Häuser, des Wiederabbauens und Recycelns können wir sehr viel bewirken. Auch Straßen nehmen enorm viel Platz in der Stadt ein – wir könnten stattdessen viel mehr Fahrradzonen schaffen.

Es gab erste Bestrebungen in Berlin, etwa die autofreie Friedrichstraße. Das Projekt löste viel Unmut und Kritik bei den Berlinern aus.

Das stimmt. Wir müssen etwas aufbauen, das mit „weniger“ zu tun hat. Und wir wissen, dass immer, wenn wir eine solche Situation haben, es schnell zu Aufruhr oder Nichtakzeptanz kommt. Würden wir aber unsere jetzige Situation beibehalten und zuschauen, wie in den Entwicklungsländern die Angleichungen an unsere Lebensform erfolgt, hätten wir ein globales Verteilungsproblem an Baustoffen, das in wirtschaftliche Kriege münden könnte, abgesehen davon, dass die dabei entstehenden Emissionen unser Leben verunmöglichten.

Sie selbst haben eine Idee für eine Stadt der Zukunft entwickelt, die Hypercity 2130 – eine Stadt zwischen Hamburg und Berlin, die sich an der A24 entlang ziehen soll.

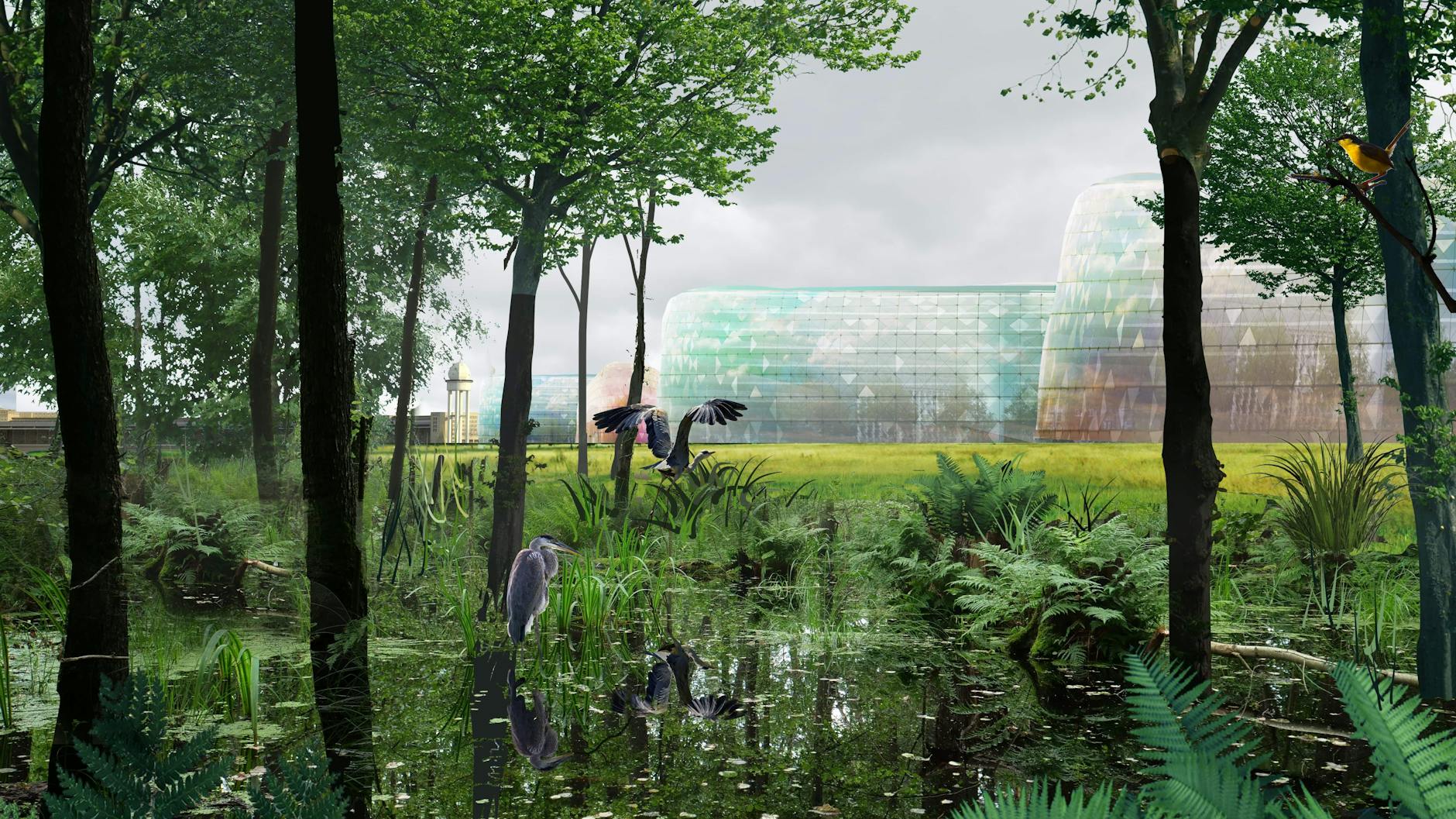

Das Projekt geht von der Vorstellung aus, dass in etwa 100 Jahren große Teile der Welt unter Schutz gestellt sind, sie vorsichtig und nachhaltig genutzt und die Rechte derer respektiert werden, die dort leben. Es gäbe also auch Grundrechte für Tiere und Pflanzen. Die Anregung für diese Ideen stammen von dem Biologen E. O. Wilson und seinem Buch „Half Earth – Our Planet fights for life“. Er geht davon aus, dass wir nur dann die für unser eigenes Überleben notwendige Stabilität herstellen können, wenn wir den lebendigen Anteil unserer Umwelt möglichst vollständig erhalten. Das Modell Hypercity 2130 ist die Idee für eine Stadt, die sich entlang vorhandener Infrastruktur entwickelt, der A24. Einem Aderwerk ähnlich, verbinden sich in ihr alle Funktionen zu einem bandförmigen Raum. Wenn wir 50 Prozent der Erdoberfläche in Ruhe lassen, um die Ökosysteme stabil zu halten, sind unsere menschlichen Lebensräume erheblich zu verdichten.

Ein Leben an der Autobahn – das klingt nicht sehr attraktiv.

Wenn wir heute Autobahnen nutzen, bewegen wir uns durch Landschaften. Das ist extrem attraktiv. Würden wir dort leben können, verfügten wir über Infrastruktur- und Naturräume, die sich eng verbinden könnten. Wir hätten Schutzgebiete, Landwirtschaft und kurze Wege. Alle unsere Produkte würden wir dort produzieren, wo wir sie auch verbrauchen. Wir wären schnell in Berlin oder Hamburg und mit unserem Hund im Wald. Schon bald haben wir keine fossilen Brennstoffe mehr. Fahrzeuge werden mit Strom, Magnetismus, Wasserstoff oder etwas noch Effizienterem angetrieben. Weder Lärm noch Emissionen müssen entstehen. Warum also nicht in einer solchen Stadt glücklich leben, wo wir ja hier alles haben können, Sport treiben oder zu Ikea gehen, das ja immer schon an dieser Trasse lag?

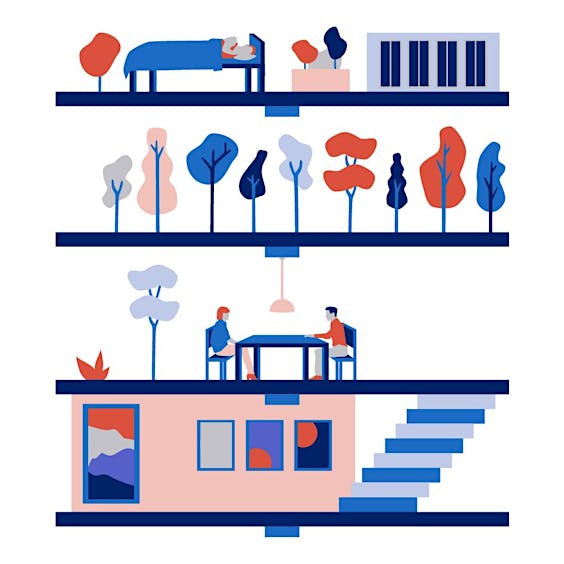

Sie planen in Ihrem Entwurf auch, viele Funktionen unter die Erde zu verlagern – warum?

Wenn wir in die Höhe bauen, versiegeln wir Fläche, das müssen wir aber massiv einschränken. Viele Funktionen und Prozesse einer Stadt können gestapelt werden und benötigen kein Licht. Das sind etwa Herstellungsprozesse, die ohne uns Menschen funktionieren, Warenlager, Wasserstoffspeicher, vielleicht auch eine Konzerthalle. Über diese Orte kann sich die Natur legen. Vielleicht geht die Natur sogar Synergien mit dem Darunterliegenden ein?

Auch für das Tempelhofer Feld haben Sie einen Plan: ein Naturreservat. Wie kann das aussehen?

Ich denke, dass es auch innerhalb einer Stadt, in der sehr viele Menschen leben und arbeiten, eine Schutzzone geben muss. Einen Ort, wo die Natur ganz in Ruhe gelassen wird. Wo wir Menschen nichts zu suchen haben. Wo wir Raum lassen für Tiere und Pflanzen. In meinem Projekt schlage ich vor, nur den äußeren Rand des Tempelhofer Feldes im Rahmen einer neuen Internationalen Bauausstellung 2030 zu bebauen. Hier könnten die Konfrontation und das Miteinander zwischen uns und dem Ökosystem auf wunderbare Weise erprobt werden. Das Tempelhofer Feld als Naturreservat – warum nicht?

Eine Autobahn-Stadt, ein Naturreservat auf dem Tempelhofer Feld. Das klingt alles sehr idealistisch und visionär. Sind diese Ideen in der Realität umsetzbar?

Realität ist, dass wir Menschen eine Klimakrise ausgelöst haben, deren Konsequenzen verheerend sind. Wissenschaftler warnen schon seit Jahrzehnten. Sie sind aber keine Propheten, sondern legen Fakten vor. Wenn wir auf diesem Planeten bleiben möchten, müssen wir ihnen zuhören und das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen. Die Natur wird Lösungen für sich finden, aber wir Menschen haben unser Handeln anzupassen. Als Architektin kann ich Erzählungen liefern, die es erlauben, Bilder von unserer zukünftigen Welt zu entwickeln. Neue Architektur muss schön sein. Wenn wir Menschen unsere Umwelt nicht lieben, werden wir sie weder akzeptieren noch pflegen.

Werden die Menschen denn in Sachen Klimakrise auf die Wissenschaftler hören?

Wir werden es bis zum letzten Augenblick nicht tun, es besser wissen, leugnen, was auch immer. Aber dann werden wir es machen. Auch stimmt es mich leicht optimistisch, dass die Politik aktuell mit der Wissenschaft eng zusammenarbeitet. Das hat es lange nicht gegeben. Wir haben es wohl der Pandemie zu verdanken.

Wenn wir in das Jahr 2100 blicken könnten: Wie leben dann die Berliner Ihrer Meinung nach?