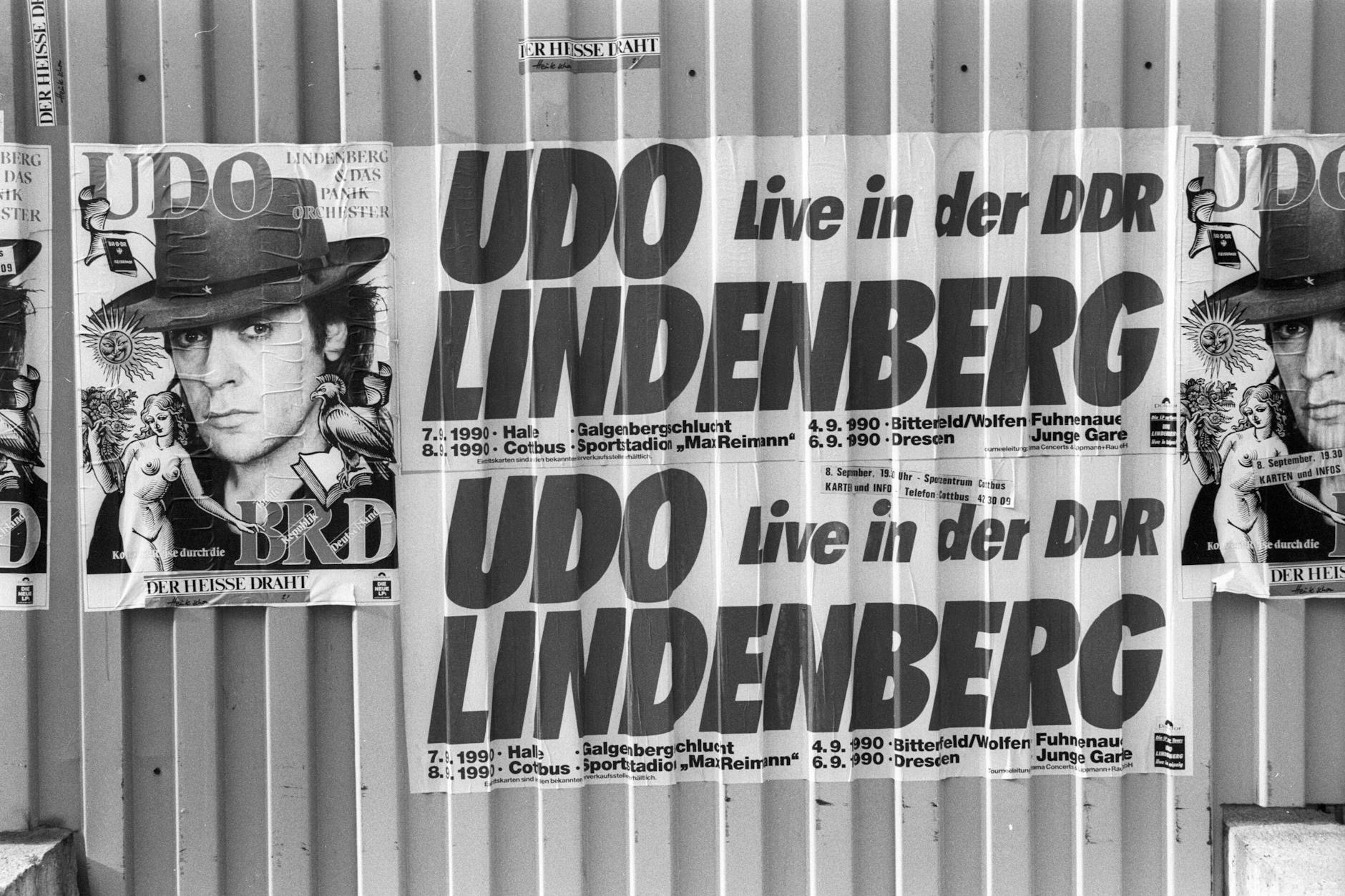

Die Diskussion über den Text von Udo Lindenbergs Song „Sonderzug nach Pankow“ („Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow/Ich muss mal eben dahin/Mal eben nach Ost-Berlin/Ich muss da was klär’n mit eurem Oberindianer“) ist Anlass, den Blick auf Lindenbergs Auftritt 1983 im Palast der Republik zurückzuwenden. Lindenberg kam nach Ost-Berlin, um gegen die Stationierung von Raketen auf deutschem Boden zu demonstrieren – gegen die Raketen der USA und jene der UdSSR. Im Kalten Krieg war es höchst riskant, als BRD-Künstler in der DDR aufzutreten. Lindenberg riskierte, in der BRD als Kommunist diffamiert und von der DDR für ihre Propaganda missbraucht zu werden. Er agierte mutig, raffiniert und humorvoll. So gelang es ihm, sich weder von Ost noch von West vereinnahmen zu lassen.

Der für den Auftritt verantwortliche Kulturmann und Journalist Michel Gaissmayer erinnert sich an die bizarren Hintergründe eines Auftritts, der dem Frieden dienen sollte:

Ich kannte Lindenberg als Musiker seit Mitte der 70er-Jahre. Was mich ungeheuer beeindruckt hatte, war 1979 seine Show „Dröhnland-Symphonie“, die er gemeinsam mit Peter Zadek in Bremen herausbrachte. Sie tourte erfolgreich durch die alte Bundesrepublik, hatte über hunderttausend Zuschauer. Zadek wollte mehr Rock ’n’ Roll ins Theater bringen und Lindenberg mehr Theater in den Rock ’n’ Roll. In dieser Zeit ist auch Udos Mutter gestorben – Hermine –, die für ihn sehr wichtig war, weshalb auch eine seiner schönsten Platten nach ihr benannt worden ist. So wurde es für ihn ein sehr wichtiges, einschneidendes Jahr. Zadek kannte ich als Regisseur, es war immer interessant, wie er durch die Verwendung von Popkultur, die doch sehr erstarrten Theater-Verhältnisse im Westen Deutschlands zum Tanzen brachte.

Lindenberg kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht persönlich, wusste aber, dass er in der DDR auftreten wollte. Deshalb habe ich Konrad Wolf erzählt, dass es toll wäre, wenn man diese Zadek-Lindenberg-Show in die DDR bringen würde. Wolf fragte: „Soll ich mich dafür verwenden?“ Ich nickte. Wolf kam nie wieder darauf zurück, aber ich bekam eine Antwort, als ich nach dem Mauerfall die Lindenberg-Akten der Stasi aus dieser Zeit einsehen konnte. Dort fand ich einen Eintrag von Kurt Hager: „Ein Auftritt von Lindenberg in der DDR kommt auf keinen Fall infrage.“ Wolf hatte also tatsächlich Hager gefragt, der das kategorisch ablehnte.

1982 kam er zu Dreharbeiten nach Berlin. Er spielte eine Hauptrolle in dem Film „Super“, bei dem Adolf Winkelmann, damals ein wichtiger Filmemacher, Regie führte. Während der Dreharbeiten kam das Gespräch auch auf seinen Wunsch, in der DDR aufzutreten. Udo Heiland, der Produktionsleiter, der zum Beispiel für Wim Wenders „Paris Texas“ organisierte, sagte: „Das kann nur ein Mann machen, das ist Gaissmayer.“ Heiland erzählte mir davon und es kam zu einem Treffen zwischen Lindenberg und mir, und ich spürte, dass er diesen Auftritt in der DDR unbedingt wollte. Zu dieser Zeit bestand noch ein Einreiseverbot in die DDR für ihn. Aber der Hintergrund war bei ihm auch ein politischer, den er sehr geradlinig dachte: Er fand die Mauer bzw. die deutsche Teilung schwachsinnig und wollte mit seinen Mitteln etwas verändern.

Nachdem wir uns kennengelernt hatten und nach der ausbleibenden Antwort von Konrad Wolf, die für mich auch eine Antwort war, musste ich mir einen anderen Zugang überlegen. Ich verabredete mit Lindenberg ein Interview für die Wahrheit, das während seiner Tournee in West-Berlin, im Hotel Excelsior stattfand. Dabei entstand eine Seite, die vor allem als Signal für die DDR gedacht war, die diese Zeitung und die dahinterstehende Partei finanzierte. Mir ging es darum, das Verhältnis der DDR-Politik zu Lindenberg zu normalisieren, um allmählich ein Klima zu schaffen, in dem ein Auftritt von ihm möglich wird.

Ab 1982 habe ich für Lindenberg gearbeitet, als Manager und Berater. Daraus entstand eine Freundschaft, die auch eine dreijährige Ruhepause verkraftete. Udo Lindenberg gehört zu den wenigen Menschen in meinem Leben, auf die ich mich immer verlassen konnte, und er ist tatsächlich jemand, den man als einen guten Menschen bezeichnen kann, was ich von mir nicht behaupten würde.

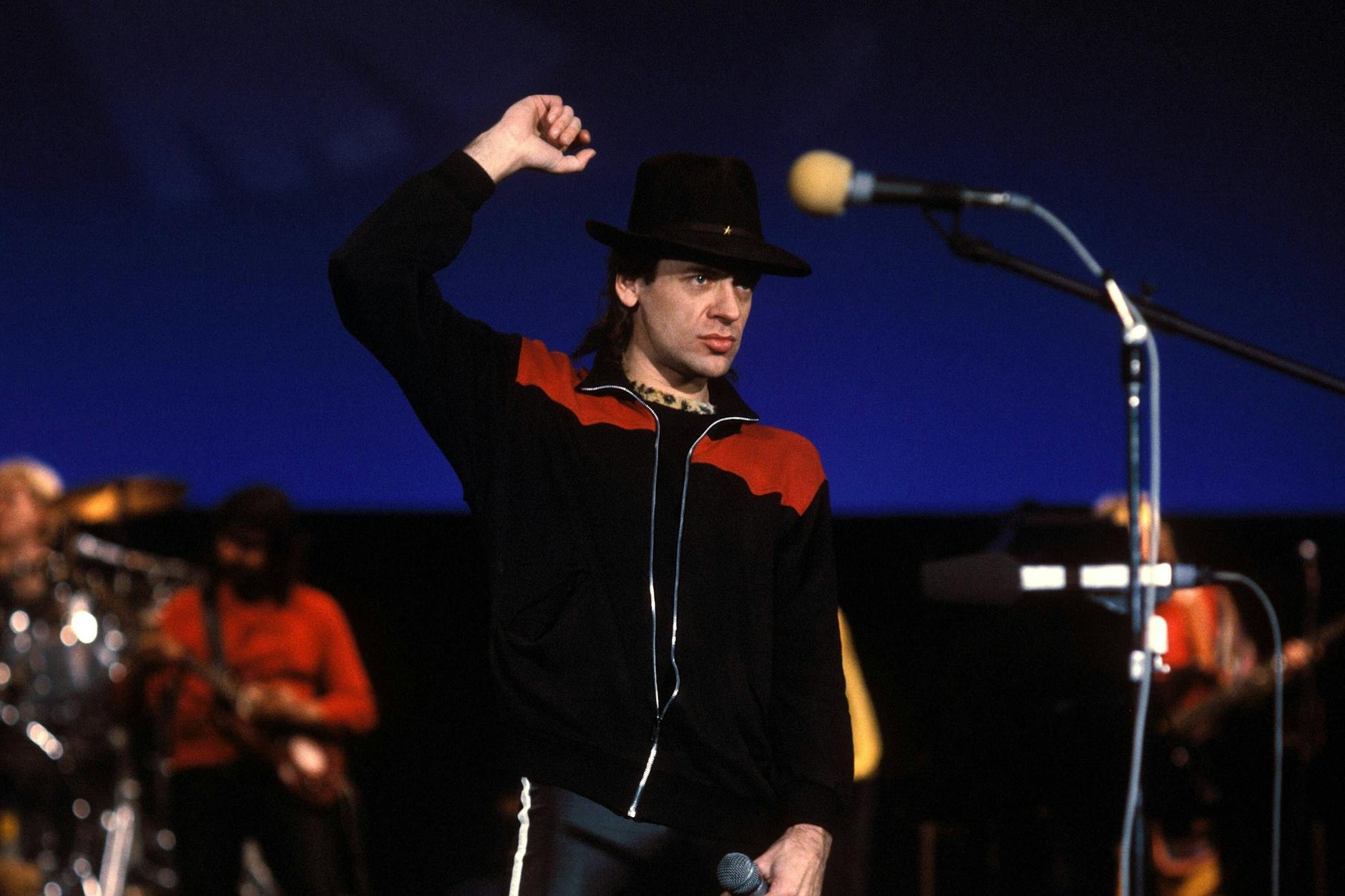

Ich habe fast zwei Jahre gebraucht, um den Auftritt in der DDR zu realisieren, weil es aufgrund der Ängste einiger Akteure kompliziert war. Das betraf nicht die Zusammenarbeit mit Lindenberg, die sehr entspannt und gut war. Wir trafen uns häufig. Meine Freundin Kristina Eriksson fing zu dieser Zeit an, ihn zu fotografieren. Während der Zeit war mein Kontakt zu den Stellen in der DDR komplizierter geworden: Konrad Wolf war gestorben und ich spürte schnell, dass in der Akademie der Künste nach seinem Tod die Offenheit verloren gegangen war. Der neue Präsident Manfred Wekwerth hatte eine viel engere Bindung zum Zentralkomitee der SED.

Ich dachte, dass ich einen neuen Dreh, einen neuen Zugang brauche. Zu dieser Zeit rief Rudolf Augstein an und wollte ein Interview für den Spiegel mit Markus Wolf. Ich hatte Wolf nur einmal – 1982 – bei der Trauerfeier für seinen Bruder Konrad gesehen und wusste nicht, wie ich an ihn rankommen sollte. Markus Wolf war als Leiter der Hauptabteilung Aufklärung zuständig für Auslandsspionage, ein Mann, der Öffentlichkeit, zumindest damals, eher vermied. Ich kannte Angel Wagenstein, bulgarischer Filmemacher und enger Freund von Konrad Wolf, ganz gut. Ich bat ihn, in dieser Sache zu vermitteln, wozu er sich umstandslos bereit erklärte. Markus Wolf sagte das Interview mit Augstein zu. Zehn Tage später kam Angel Wagenstein mit der Nachricht, dass Markus Wolf das Interview doch nicht machen kann: „Aber du hast einen Wunsch frei.“ Von mir kam wie aus der Pistole geschossen: „Dann soll er das Lindenberg-Konzert organisieren“. Er trabte wieder los.

Als er zurückkam, beschied er mir: „Markus lässt dich grüßen. Aber das kann er nicht entscheiden. Das kann nur einer entscheiden. Honecker. Markus empfiehlt dir, einen Brief zu schreiben.“

Den Brief zu schreiben, war schwierig: Er durfte nicht untertänig, sondern sollte souverän sein, und er musste gleichzeitig Honecker auf intelligente Art maßvoll hofieren. Dummerweise erschien in dieser Zeit, im Januar 1983, das Album „Odyssee“ mit dem „Sonderzug nach Pankow“ und jeder glaubte, dass der Auftritt damit erledigt ist. Ich hingegen dachte anders: Wenn sich die Dinge zuspitzen, hat man eine Chance. Deshalb habe ich in dem Brief an Honecker den „Sonderzug“ angesprochen und darauf verwiesen, dass es ein grässliches Missverständnis gewesen wäre, wie die Medien den Song ausgeschlachtet hätten. Ganz zum Schluss gab es eine Volte, die an Honeckers Gefühl appellierte: Er müsse doch als ehemaliger Trommler vom Rotfrontkämpferbund Wiebelskirchen Verständnis für den Schlagzeuger Udo haben.

Als der Brief fertig war, überlegte ich, wie ich ihn übermittle. Ich hatte die Vermutung, dass es schwierig werden würde, wenn ich als Westler einfach ins Staatsratsgebäude hineinstiefeln würde. Deshalb habe ich Erwin Burkert gebeten, den Brief zu übergeben. Burkert war Filmemacher, Freund von Konrad Wolf und linientreu; ich kannte ihn über „Busch singt“, er hatte eine Folge des fünfteiligen Dokumentarfilms über den Barrikaden-Tauber inszeniert. Mir schien es klug, den Brief von jemandem überbringen zu lassen, der ein treuer Parteisoldat war. Burkert gab den Brief direkt beim Sekretär von Honecker ab. Honecker hat umgehend reagiert: „Mit Auftritt im Palast der Republik einverstanden. Erich Honecker.“

Den Brief leitete er an Egon Krenz als Vorsitzenden der FDJ weiter, der von da an mein Gesprächspartner war. Krenz hatte ich 1977 kennengelernt, als ich ein Treffen zwischen ihm und Gerhard Schröder, dem damaligen Jusovorsitzenden, vermittelte. Krenz saß in der Klemme, weil er auf dem Sprung vom FDJ-Vorsitz in das Politbüro stand und das Lindenberg-Konzert sehr viele Fallstricke bot, über die er stolpern konnte. Er ließ mich zu sich bitten, begrüßte mich und sagte: „Das ist ja gut, dass du das mit dem Lindenberg organisierst.“ Ich antwortete: „Das werden wir sehen.“

Später gab es ein Treffen in einem Gästehaus der FDJ in Weißensee, in der Pistoriusstraße. Dort empfing Hartmut König, Sekretär des Zentralrats, Lindenberg, meine Freundin Kristina und mich. Wir reisten über die Friedrichstraße ein, obwohl damals eigentlich noch ein Einreiseverbot für Udo Lindenberg bestand. Ich wollte vermeiden, dass unser Ansinnen durch allzu große Öffentlichkeit torpediert wird. Deshalb dachte ich, dass es das Beste wäre, wenn wir zum Berliner Ensemble gehen, in dessen Kantine sich um die Mittagszeit keine Sau befindet. Prompt entdeckte uns Vera Tenschert, die Fotografin des BE. Im Nu waren wir von Köchen und Schauspielern umringt und Frau Tenschert machte Fotos. Es gab also genau den Menschenauflauf, den wir vermeiden wollten. Zum Glück kam Reinhard Heinemann, der bei der FDJ für das Festival des politischen Liedes verantwortlich war; er erlöste uns und fuhr uns in das Gästehaus. Auf dem Weg dorthin überholte uns ein Motorrad, dessen Fahrer in den Fond des Wagens blickte. Das Motorrad geriet ins Schlingern; der Fahrer konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern.

Im Gästehaus wurden wir von Hartmut König begrüßt, nahmen Platz; eine Frau kam, die nach unseren Wünschen fragte. Als sie Lindenberg entdeckte, musste sie das Tablett absetzen: „Jetzt muss ich den Udo erst mal umarmen.“ Das Gesicht von Hartmut König versteinerte. Denn Lindenberg war ja nach der offiziellen Propaganda einer, den „unsere Menschen in der DDR“ nicht akzeptierten. Und da kam die Leiterin des Gästehauses und umarmte den Feind.

Dann sprachen wir darüber, in welchem Rahmen der Auftritt stattfinden solle. Es ging vor allem darum, ob Udo den Song „Sonderzug nach Pankow“ singen sollte. Plötzlich fragte Hartmut König: „Muss Udo Lindenberg nicht mal auf die Toilette?“ König tat so, als wäre der Gang aufs Klo so wie der von Kwisinski und Nitze, die bei den Abrüstungsgesprächen zwischen der SU und den USA in den Wald gingen und die Verhandlungen jenseits des Protokolls ohne Gesichtsverlust entscheidend voranbrachten. Lindenberg überlegte kurz, und nickte. Sie gingen auf die Toilette und da hat König ihn gebeten, auf den „Sonderzug“ zu verzichten. Lindenberg meinte, dass das nicht nötig wäre, er wäre ja hier und der Sonderzug würde demnächst ankommen. Außerdem könnten die meisten Menschen in der DDR den Song auswendig.

Einige Tage vor dem Auftritt bat mich Krenz noch mal in die FDJ-Zentrale. Er fragte mich nach dem genauen Ablauf, denn es ging darum, alles, was mit Lindenberg zusammenhing, lückenlos zu organisieren. Ich erzählte ihm, dass ich Harry Belafonte gewonnen hatte, der aus Wien kommend in Schönefeld landen würde. Wir würden vom Grenzübergang Invalidenstraße nach Schönefeld fahren, Belafonte abholen und von dort zur Probe in den Palast der Republik fahren. „Und dann?“, fragte Krenz insistierend. „Na dann wird Udo einen Spaziergang Unter den Linden machen.“ Das war genau das, was Krenz auf jeden Fall vermeiden wollte. Daraufhin kam Krenz auf die Idee, Lindenberg nach der Probe im Palast zu empfangen. Da dachte ich, dass das fantastisch ist, genau das wollen wir.

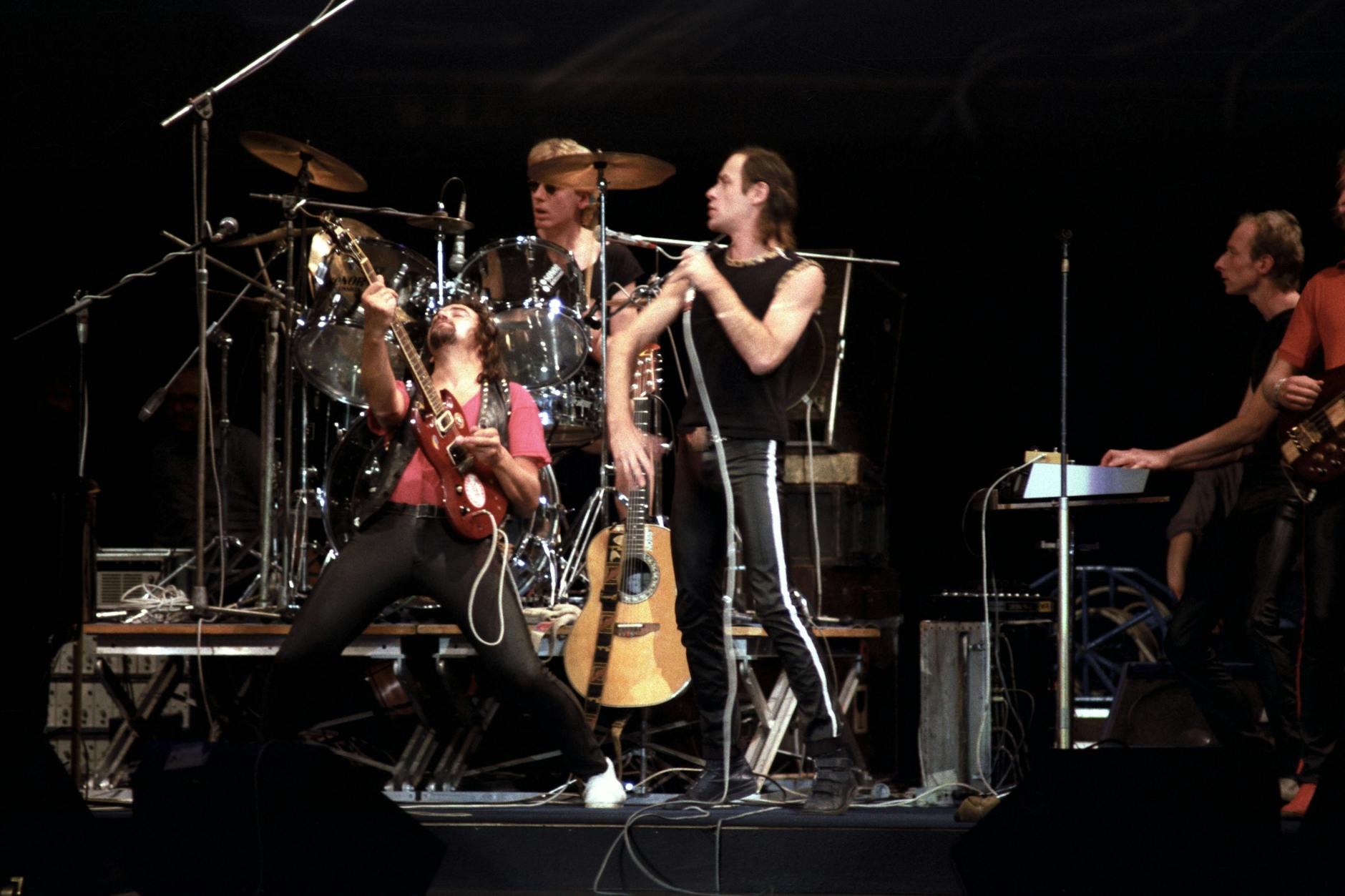

Der Tag des Konzerts war da. Alles lief wie besprochen, wir fuhren über den Grenzübergang Invalidenstraße ein. Dort wurden wir eine halbe Stunde aufgehalten, was es Krenz ermöglichte, Belafonte allein in Empfang zu nehmen. Danach ging es zur Probe in den Palast der Republik, anschließend trafen wir dort Krenz. Da Lindenberg zu der Zeit überhaupt nicht trank, gab es Kaffee und Buttermilch.

Nach diesem Treffen ist Udo aus dem Protokoll ausgeschert, indem er eine Seitentür zum Marx-Engels-Platz benutzte, auf dem seine Fans warteten. Das sorgte sofort für einen Auflauf und helle Aufregung bei den Funktionären. Ich habe ihn wieder eingefangen und wir wurden von Philip Dyck mit dem Auto zur Akademie der Künste am Robert-Koch-Platz gefahren. Dort wurde Harry Belafonte Korrespondierendes, Heiner Müller Ordentliches Mitglied. In diesem Zusammenhang haben sich Lindenberg und Müller zum ersten Mal getroffen.

Anschließend fuhren wir in die Mohrenstraße zur Pressekonferenz. Das war insofern unglücklich, als die USA an diesem Tag in Grenada einmarschiert sind. Belafonte war mit dessen Präsidenten Bishop befreundet, der einige Tage zuvor ermordet wurde. Das wurde Belafonte kurz vor der Pressekonferenz gesteckt und er ist über Reagan und die Politik in Amerika hergezogen. Das hat er bitter bezahlen müssen, er wurde daraufhin in den USA boykottiert. Ich hatte ihn über Erwin Piscator kennengelernt, deshalb konnte ich ihn überreden, in der DDR aufzutreten, was ein Wunsch von Krenz war.

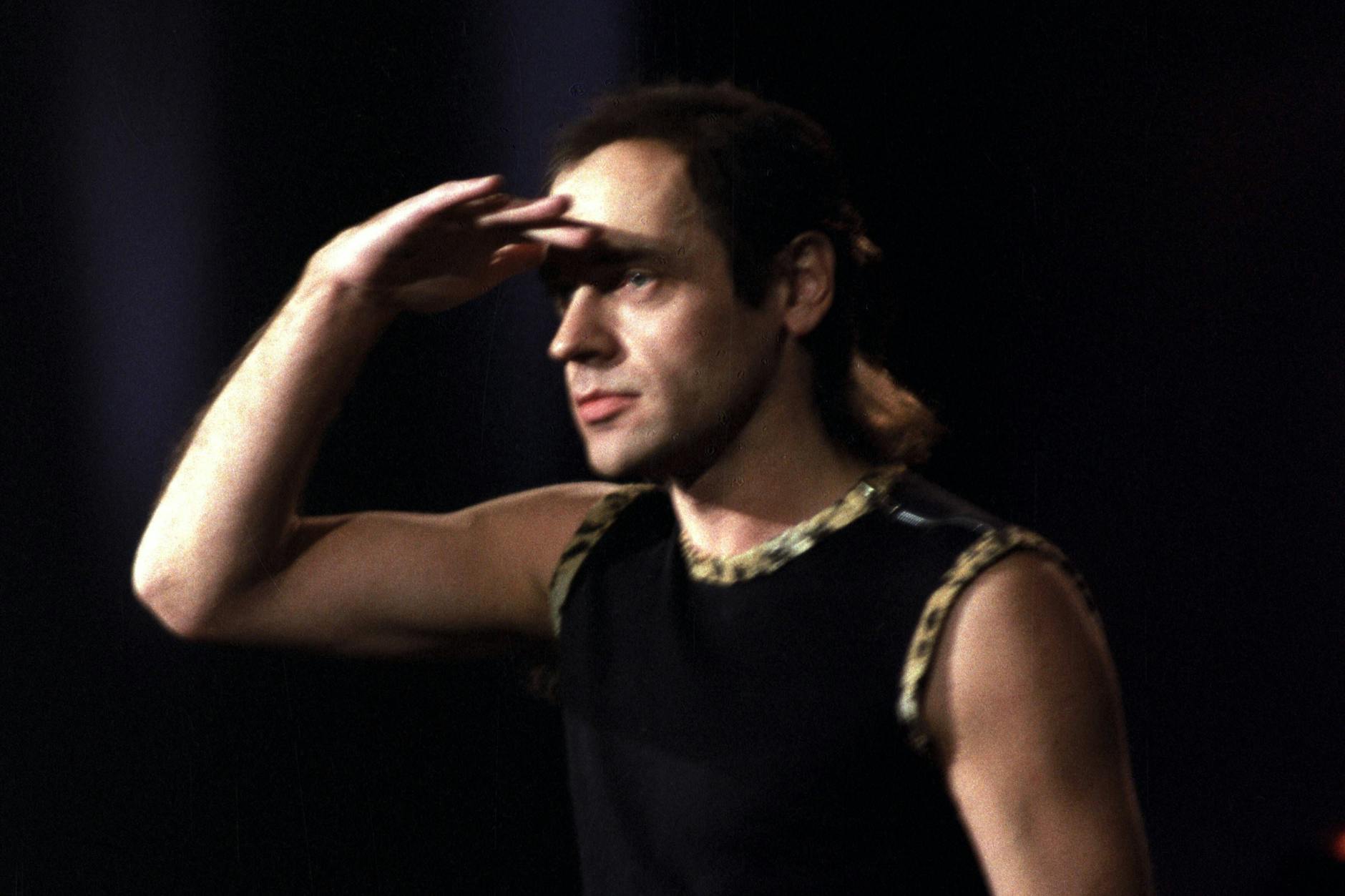

Am Abend fand der Auftritt im Palast statt. Der verlief reibungslos, anschließend gab es einen kleinen Umtrunk, bei dem sich alle glücklich auf die Schulter geklopft haben. Wir sind zurückgefahren und haben gegen Mitternacht im Interconti eine Pressekonferenz gegeben.

Am Schluss des Konzerts hatte Udo etwas sehr Geschicktes gemacht. Es wurde „We shall overcame“ gesungen. Lindenberg ist zum Schlagzeug gegangen und hat getrommelt. So hat er sich dem Einheitschor entzogen. An diesem Detail kann man sein Gespür für Situationen erkennen; er ließ sich nicht vereinnahmen.

Mir war klar, dass sich die Staatssicherheit um diesen Auftritt „kümmern“ wird, das Ausmaß, die Angst und die Kleingeistigkeit, mit der diese durchaus noble Unternehmung durch die DDR-Organe begleitet wurde, hat mich allerdings überrascht, als ich nach dem Fall der Mauer davon erfuhr: Lindenberg war schon seit 1976 Thema beim Ministerium für Staatssicherheit, im Umfeld des Auftritts wurden die Aktivitäten hektisch. Natürlich stand sein Song vom „Sonderzug nach Pankow“ im Mittelpunkt, der als „Diffamierung des Generalsekretärs der SED“ wahrgenommen wurde.

Als der Song Anfang 1983 in Diskotheken der DDR gespielt wurde, kam es zu zwei Verhaftungen, die sehr schnell in „Disziplinar- und Ordnungsstrafmaßnahmen umgewandelt“ worden sind, die vor allem in Geldstrafen bzw. im Entzug von Zulassungen als DJs bestanden. Es gibt irrwitzige Dokumente über die genau geplante Verteilung der Eintrittskarten, an bewährte FDJler: „Alle Teilnehmer werden auf die Veranstaltung vorbereitet. Dies betrifft die Erläuterung des politischen Anliegens und Hinweise zum aktiven Mitgestalten der Atmosphäre der Veranstaltung.“

Vor allem ging es darum „Sympathiekundgebungen für den BRD-Sänger Udo Lindenberg in der Öffentlichkeit zu verhindern“, dafür wurde eine „politisch-operative Sicherung der Tiefe des Veranstaltungsraums“ vorbereitet, an der mindestens 400 Mitarbeiter der Staatssicherheit mitwirkten, Volkspolizisten nicht mitgezählt. Es gab einen lückenlosen „Aktivitätenplan“, der verhindern sollte, dass Lindenberg zu normalen DDR-Bürgern Kontakt aufnehmen sollte. Aber da die „Kontrollmaßnahmen“ nicht „konsequent und vollinhaltlich durchgesetzt“ worden sind, benutzte Lindenberg „beim Verlassen des Palastes der Republik um 15.50 Uhr zum geplanten Fototermin den falschen Ausgang, da er nicht unter Kontrolle stand bzw. betreut wurde.“ So fand er den Weg zu seinen Fans, die sich vor dem Palast versammelt hatten. Wohlwollend wird vermerkt, dass er „versuchte, beruhigend auf die Jugendlichen einzuwirken ... Im Übrigen werde er noch eine DDR-Tournee durchführen.“

Die ausgefallene Tournee

Im Zusammenhang mit dem Konzert im Palast hatten wir auch eine Tournee durch die DDR verabredet. Die blieb allerdings auf der Strecke. Das war nicht gegen Lindenberg gerichtet, ging auch nicht von Honecker aus. Im Gegenteil: Honecker fand Lindenbergs Forderung gegen die Stationierung von Raketen in Ost und West gut, weil er selbst sich nicht gegen sowjetische Raketen auf DDR-Gebiet wenden konnte. Er wollte, dass von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgeht. Das verband ihn mit der Generation von Politikern im Westen Deutschlands, die zu jener Zeit die Macht in ihren Händen hielten. Die hatten einen Krieg erlebt und wussten, worauf sie sich einlassen würden. Das hat sich heute dramatisch geändert.

Der eigentliche Grund für die Absage war ein anderer: Auf einem Festival sollte ein Konzert von BAP stattfinden. Schon in der Vorbereitung gab es Probleme, weil BAP nicht mit der Setliste rüberkommen wollten. Niedecken hatte einen Song auf den Palast der Republik als Sitz der Volkskammer geschrieben, die er als Lügenbude bezeichnete. Wenn sie das auf Kölsch gesungen hätten, wäre das niemandem aufgefallen. Aber es lief anders. Sie waren in Tegel angekommen und wurden im Hotel Unter den Linden einquartiert. Dahin lud Niedecken und der Manager der Gruppe Journalisten ein, auch ein Fernsehteam des WDR, und erklärten denen den Song, den sie am nächsten Tag auf Hochdeutsch zu singen gedächten. Nicht weit davon tagte die FDJ. Als das Treffen mit den Journalisten bekannt wurde, pendelte ein Funktionär zwischen Zentralrat und Hotel hin und her. Es ging um einen Kompromiss. Sie sollten im Palast der Republik auf das Lied verzichten und nach zwei, drei Auftritten hätten sie das in Kölsch singen können. Aber Niedecken und seine Kollegen waren zu keinem Kompromiss bereit und daraufhin ließ man sie abreisen. Als der Vorhang im Palast der Republik aufging, standen statt BAP die Puhdys auf der Bühne, was eine Riesen-Blamage war und für große Enttäuschung sorgte. BAP hatte an der Hotelbar hohe Schulden hinterlassen. Daraufhin wurden alle Kontakte im kulturellen Bereich zum Westen abgebrochen. Das betraf auch Auftritte von Peter Schreier, Theo Adam und anderen Künstlern, die über die Künstleragentur in die ganze Welt vermittelt worden sind.

Ich war so klug gewesen, mir die mit Lindenberg vereinbarte Tournee schriftlich geben zu lassen. Deswegen wurde sie auch förmlich mit einem Brief von Hartmut König gekündigt.

Das Verbot fiel schnell in sich zusammen, weil Leute wie Schreier und Adam dagegen aufbegehrten. Udo gab später als Begründung an, dass die Tournee abgesagt wurde, weil er auch die SS-20-Raketen weghaben wollte. Aber Lindenbergs Auftritt wurde im DDR-Fernsehen dreimal mit dieser Forderung gezeigt.

Wir versuchten, das Tournee-Unternehmen wieder in Gang zu bringen. Als Erstes durch Richard von Weizsäcker, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, der schon auf dem Sprung in das Amt des Bundespräsidenten war. Er hatte gute Kontakte zur Evangelischen Kirche der DDR und nutzte sie, um gegen die ausgefallenen Konzerte zu protestieren. Es folgte ein Besuch bei Olof Palme, von dessen guter Beziehung zur DDR ich mir Unterstützung für die Tournee versprach.

Dann fuhren wir zu Willy Brandt, dem Lindenberg zum ersten Mal begegnete. Anfang 1984 kam von Udo die Platte „Götterhämmerung“ raus. Er versah sie mit einer Widmung: Für Brandt und Honecker. Der Büroleiter von Brandt, Karl-Heinz Klaer, erzählte mir von einem der Treffen zwischen Brandt und Honecker. In diesem Treffen gab es einen Out-of-Records-Teil. Als dieser begann, öffnete Klaer seine Tasche, hat die Platte rausgeholt und Brandt auf den Tisch gelegt. Brandt versteifte den Rücken, aber hat, wie er das oft machte, die Platte scheinbar schüchtern zu Honecker rübergeschoben. Da sagte Honecker: „Ah, Lindenberg – ein großer Friedensfreund. Aber die Platte kann ich gar nicht annehmen. Die ist ja auch an Sie gerichtet.“ Brandt trocken: „Ich habe noch eine.“ Honecker nahm die Scheibe.

Im September 1987 gab es während des ersten Besuchs von Erich Honecker in der Bundesrepublik noch ein Nachspiel zu Lindenbergs Auftritt im Palast der Republik.

Ich hatte erfahren, dass in der Planung ein Besuch Honeckers in dessen Geburtsort Wiebelskirchen im Saarland vorgesehen war, wo er auch in seiner Jugend für den Rotfrontkämpferbund getrommelt hatte. Ich habe angefragt, ob Udo Lindenberg zu einem Treffen mit Honecker dorthin kommen könne. Vom Bevollmächtigten der DDR, Michael Kohl, gab es eine Zusage. In Saarbrücken kümmerte sich Gertrud Hoffmann, die Büroleiterin von Oskar Lafontaine, der noch Ministerpräsident war, darum. Sie hatte Rücksprache mit dem Protokoll der DDR-Delegation gehalten und alles war klar, als Oskar Lafontaine das Treffen kurzfristig absagte. Der Grund war simpel: Eitelkeit. Er wollte nicht im Schatten der Begegnung zwischen Honecker und Lindenberg stehen.

Nach der Absage aus Saarbrücken habe ich sofort reagiert und rief Wolfgang Clement an, damals Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, und fragte ihn, wie Honeckers Besuchsprogramm in Nordrhein-Westfalen aussieht. Er sprach mit Johannes Rau und als Treffpunkt wurde das Friedrich-Engels-Haus in Wuppertal vereinbart. Auch die DDR-Seite signalisierte ihr Einverständnis. Ich erfuhr das, als ich gerade mit Lindenberg in München im Hilton am Tucherpark saß.

Wir haben eine Gitarre genommen und Udo klebte mit Letraset den Slogan drauf „Gitarren statt Knarren“. Mit dieser Gitarre im Gepäck sind wir am nächsten Morgen nach Düsseldorf geflogen. Dort hatte ich Robert Rademacher stationiert, den Vertreter für VW und Audi in Nordrhein-Westfalen. Der hatte einen großen Audi für die Fahrt vom Düsseldorfer Flughafen zum Engels-Haus in Wuppertal zur Verfügung gestellt. Wir machten uns mit dem Audi und der Letraset-Gitarre nach Wuppertal auf. Aber die Polizeikradfahrer fuhren sehr langsam. Ich blickte auf meine Uhr, wusste, dass es nur ein kleines Zeitfenster gab, in dem Honecker aus dem Engels-Haus kommt und wir eine Chance hatten, ihn zu treffen. Das Zeitfenster wurde enger und enger, ich habe zu Udo gesagt, wenn wir weiter in dieser Geschwindigkeit fahren, wird Honecker in Wuppertal über alle Berge sein. Ich habe zweimal erlebt, wie Lindenberg außer sich war, das war das erste Mal. Udo hat, wie von der Tarantel gestochen, den Kradfahrer angeschrien, dass er Gas geben soll. Der tat das und wir sausten in halsbrecherischer Geschwindigkeit nach Wuppertal und kamen genau in dem Augenblick an, als Honecker mit Johannes Rau, von der Entourage gerahmt, aus der Tür des Engels-Hauses trat, das auf einer Anhöhe lag.

Wir stürmten Honecker entgegen, Lindenberg mit der Letraset-Gitarre, als Honecker Lindenberg fragte: „Herr Lindenberg, wann treten Sie wieder auf bei uns in der DDR?“ Udo war so perplex, dass es ihm die Sprache verschlug. Stattdessen nahm er die Gitarre und drückte sie Honecker in die Hand. Rau war später sauer, weil er durch diesen Moment automatisch in den Schatten gestellt wurde. Wir gingen mit Honecker von der Anhöhe in Richtung seiner Wagenkolonne. Lindenberg hatte die Sprache wiedergewonnen und sein Anliegen, eine Tournee durch die DDR, vorgebracht. Honecker kürzte das resolut ab: „Herr Lindenberg, das BRD-Protokoll ist sehr streng mit mir. Ich muss jetzt weiter. Auf Wiedersehen in der DDR.“ Sprach’s, knallte die Tür zu und war weg.