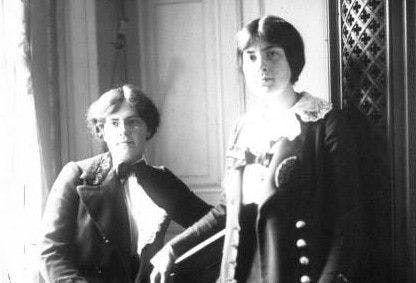

Nur wenige Wochen, nachdem die Akademie für Alte Musik Emilie Mayer, der interessantesten Komponistin des 19. Jahrhunderts, einen Konzertzyklus im Pierre-Boulez-Saal gewidmet hat, veranstaltet das Konzerthaus am Gendarmenmarkt eine Hommage an die bekanntesten französischen Komponistinnen des frühen 20. Jahrhunderts, die Schwestern Boulanger. Beide sind zu ihrer Zeit berühmt geworden: Die jüngere, Lili, weil sie als erste Frau den Rompreis erhalten hat; die ältere, Nadia, weil sie neben Arnold Schönberg die wichtigste Kompositionslehrerin des 20. Jahrhunderts war, mit Schülern wie Aaron Copland, Leonard Bernstein oder Philip Glass.

Die Musik von Lili Boulanger wird auch in Berlin gar nicht so selten aufgeführt, sie hat einige wunderbare Chorwerke geschrieben, die sich erfreulichen Zuspruchs auch der Laienchöre erfreuen – einige der besten werden die Hommage am Sonntag abschließen. Am Mittwoch sang Lucile Richardot ein Programm mit Liedern der Schwestern und drei Liedern von ihrem Lehrer Gabriel Fauré.

Ein schwieriges Programm: Da es sich sämtlich um Jugendwerke handelt, ist die Stimmung natürlich fast durchweg melancholisch. Abschied, Herbst, das Kreisen um die eigene Seele bestimmen die Texte, und die Vertonungen fächern diese Monotonie in einen Farbreichtum ohnegleichen auf. Richardots Stimme spiegelt das in stets deutlichster Artikulation mit verhaltenen bis strahlenden Farben wider, ihre Klavierbegleiterin Anne Fornel, mit ihr schier symbiotisch verbunden, arbeitet zudem die musikalischen Strukturen plastisch heraus.

Die Musik droht zu zerfließen

Im Vordergrund stehen dabei Klang und Harmonik – die Vertonungsweise ist zwar melodisch, aber fast nie geschlossen, es sei denn, Nadia vertont Heinrich Heine auf Deutsch und nähert sich dabei einer rechtsrheinischen Romantik des vergangenen Jahrhunderts an. Die Tonalität wird mit geheimnisvollen Dissonanzen aufgeweicht und gefärbt, aber nie wirklich verlassen. Dabei droht die Musik tatsächlich zu zerfließen, würde sie sich nicht an durchgehaltenen Figuren, an Orgelpunkten oder kürzesten Motiven festhalten.

Lili ist da etwas freier als ihre allerdings deutlich produktivere Schwester, bei ihr bricht das Kontinuum in „Reflets“ nach einem Gedicht von Maeterlinck plötzlich ab. Oder sie entwickelt den extrem düsteren Anfang von „Dans l’immense tristesse“ zu einer höchst präzisen Beschreibung einer geradezu kosmischen Traurigkeit.