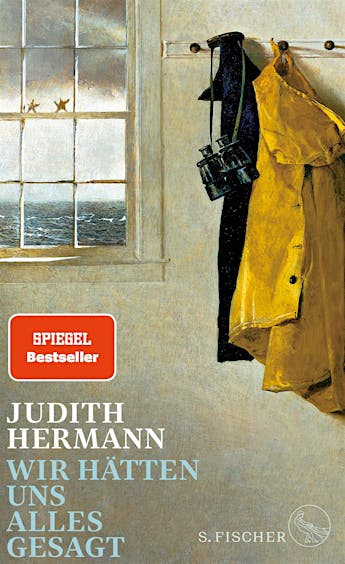

Wenn es in dem neuen Buch von Judith Hermann heißt, „Schreiben imitiert Leben“, leuchtet das sofort ein. Denn was macht eine Geschichte oder einen Roman so fesselnd, wenn es nicht das Leben ist, was darin steckt? Vor 25 Jahren erschien ihr erster Erzählungsband „Sommerhaus, später“ und brachte einen ungehörten Sound in die deutschsprachige Literatur, fing Stimmungen anders ein. War es der Abschied von der Jugend, von dem Jahrhundert, von einer Art des Zusammenseins oder nur das Ende einer bestimmten Art des Sprechens?

Das Zitat geht so weiter: „Schreiben imitiert Leben, Verschwinden der Dinge, beständiges Zurückbleiben, Unscharfwerden, Erlöschen der Bilder.“ Das bloße, eins zu eins abgebildete Leben kann von bestürzender Langeweile sein, man kennt das von Menschen, die alles kommentieren müssen, oder von geschwätzigen Romanen, weiß das von den Reality-Formaten im Fernsehen. Die Prosa Judith Hermanns beeindruckt gerade dadurch, dass kein Wort zu viel in ihr steckt.

Zeigen und Verbergen

„Wir hätten uns alles gesagt“, der Titel des Buches, entstammt einer Szene, an die sich das Ich, das Judith Hermann sein könnte, erinnert. Sie stand mit einem Mann vor einer Extremsituation. Die trat nicht ein. Also haben sie sich auch nicht alles gesagt. Das bisher nicht Ausgesprochene blieb im Dunkeln. Das kann man symbolisch verstehen: In all ihren Büchern schreibt Judith Hermann „am eigenen Leben entlang“, trifft dabei aber mit jeder Zeile Entscheidungen darüber, was sie weglässt. „Schreiben heißt Zeigen und es heißt Verbergen.“

Das Buch besteht aus drei mit römischen Ziffern markierten Teilen, so portioniert für die Frankfurter Poetikvorlesungen, eine legendäre Vortragsreihe an der Goethe-Universität, in der Schriftsteller über die Bedingungen ihrer Arbeit sprechen. Die erste war 1959 Ingeborg Bachmann, im Wintersemester 2021/22 kam Judith Hermann an die Reihe, der nächste wird ab Anfang Mai Clemens J. Setz sein. Hermann hatte ihren Roman „Daheim“ bereits fertig, das erste Corona-Jahr war überstanden. Die Pandemie kommt in dem Vortragstext vor. Mit Masken und auf Abstand begegnet sie den Eltern. An der Stelle allerdings, da sie dieses Treffen schildert, empfindet die Leserin diesen Eltern gegenüber Unbehagen, das von den Seiten zuvor herrührt.

So persönlich hat Judith Hermann nie geschrieben. 1970 in West-Berlin geboren, wuchs sie in Neukölln mit einer viel arbeitenden, das Geld für die Familie verdienenden Mutter, einem von Depressionen gequälten, jähzornigen Vater sowie einer strengen Großmutter auf. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns gelacht worden wäre. Gesungen. Glück, eine einfache, einträchtige Form des Zusammenseins, ein gemeinsamer Ausflug, ein zufriedenes Abendessen – unvorstellbar, für das Wort Glück musste Gott um Verzeihung gebeten werden.“ Sie hat diese Kindheit in sich eingeschlossen.

Einmal, so erzählt sie in dem neuen Buch, habe sie als Erwachsene versucht, eine Eigenschaft – ihre „Geheimniskrämerei“ – mit dem Aufwachsen zu erklären, mit einem Trauma. Das war wie ein Überschreiten einer Linie, gehörten solche Aussagen wohl zum Gespräch mit einem Therapeuten – mit dem das Buch wie eine Erzählung beginnt –, nicht in den privaten Raum. Sie nimmt diese Preisgabe nach einiger Abwägung als gutes Zeichen, als Zeichen von Vertrauen.

Dass sie nun von Details schreibt, kann man auch so deuten: Judith Hermann vertraut ihrer Sprache und ihrem Verhältnis zum Stoff inzwischen so sehr, dass sie durch einen Spalt zu ihrer Kindheit schauen lässt. „Die Tür zu der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, zu öffnen, bedeutete, im Geheimnis zu stehen.“ Die Autorin tritt aus dem Versteck und stellt ihr Werkzeug öffentlich aus, ihre Kunst. Das lässt sie wiederum ihren Leserinnen und Lesern unerwartet vertraut erscheinen.

Um die Verflechtung von Leben und Schreiben geht es in „Wir hätten uns alles gesagt“, um die Haltbarkeit von Freundschaften, die Bindung ans eigene Kind, die Ablösung von den Eltern, um Selbsterkenntnis durch Psychoanalyse. Viele Sätze und Wendungen in diesem Buch halten einen länger fest, wollen unterstrichen werden. Sie lenken die Gedanken, führen zu den anderen Büchern der Autorin, zu „Nichts als Gespenster“, „Alice“, „Aller Liebe Anfang“, „Lettipark“.

Etwas ist zu Ende

Neben dem Ausbalancieren zwischen Erzählen und Weglassen, was die besondere Atmosphäre erzeugt, gibt es noch ein weiteres Prinzip ihres Schreibens: Dass es immer von einem Satz, manchmal nur einem Wort ausgeht, um den oder das herum die Geschichte, der Roman entsteht. Nach all dem, was sie über ihre Kindheit preisgegeben hat, bewirkt es ein kleines Erschrecken, als sie da eine Parallele zu ihrem Vater entdeckt. Er weiß, wie ein Bild zu sein hat, „final“. Sie weiß, vielleicht durch einen „speziellen Instinkt“, wo der Ausgangspunkt liegt für einen Text. „Ich kann leichter über dieses und jenes schreiben, wenn es zu Ende gegangen ist, wenn ich weiß, dass es zu Ende gehen wird.“