Berlin-Die Frage ist kurz: Warum eigentlich? Die Antwort, die sie geben, ist lang und trotzdem unvollständig: Weil es nichts brachte, auf Demonstrationen zu gehen oder Bäume zu pflanzen. Weil es nicht reichte, Vorträge über die Folgen des Klimawandels zu halten, Straßen zu blockieren oder sich mit den Handflächen an Rohre zu kleben. Weil selbst die Besetzung des Brandenburger Tors wieder nur ein erfolgloser Versuch war, die anderen aufzurütteln und wieder nicht mehr als ein symbolischer Akt des Widerstands. Weil sie also ihrer radikalen Meinung nach alles versucht hatten, um auf einen globalen Notstand hinzuweisen, mit legalen und illegalen Mitteln. Und weil, so sehen sie das jedenfalls, ihnen dann nichts anderes mehr übrig blieb, als den einen Schritt weiterzugehen, noch radikaler zu handeln. Damit sie gehört und vor allem gesehen werden in ihrer Verzweiflung, der Wut, dieser Angst. Der Scheißangst, die letzte Generation zu sein, die noch etwas ändern kann.

Deswegen sind sieben Klimaaktivisten am vergangenen Montag in den Hungerstreik getreten. Im Spreebogenpark, mitten in Berlin, im Zentrum der politischen Macht und in der Nähe jener Politiker, denen sie vorwerfen, unehrlich zu sein, Fakten zu verkennen und sie letztlich im Stich zu lassen. Dass der Klimawandel tötet, ist bewiesen. Fluten, Dürren, Brände. Doch sie sprechen von einem Massenmord, begangen an der Jugend weltweit, und an ihrer eigenen Zukunft, an die sie immer weniger glauben. Die Zeit der flehenden Worte, der Weckrufe, der Hilfeschreie, so denken sie, ist vorbei. Fridays for Future, Extinction Rebellion – passiert ist zu wenig und die Zeit wird nicht mehr. Nur noch drei, vielleicht vier Jahre bleiben laut einem aktuellen Bericht des Weltklimarats, um das Ziel einer Erderhitzung von zwei Grad Celsius nicht zu verfehlen. Sonst kippt etwas, das sich nicht mehr zurückkippen lässt, wird es unumkehrbare Folgen haben für das Klima.

Reden wollen die Aktivisten trotzdem. Sie fordern, dass Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz, die drei Kandidaten für das Bundeskanzleramt, zu ihnen auf die Wiese kommen und versprechen, „in einer neuen Regierung direkt einen Bürger*innenrat einzuberufen“, in dem Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise beschlossen werden, „unter anderem eine 100 Prozent regenerative Landwirtschaft“. Vorher werden sie ihren Hungerstreik nicht beenden. Und sie wissen, was das bedeuten kann. Sie haben sich gut vorbereitet. Haben die Geschichte des Widerstands nach Beispielen durchsucht. Gandhi. Bobby Sands. Holger Meins. Die vielen anderen, die namenlosen Geflüchteten oder Gefängnisinsassen. Sie wissen nun, wie die Bühne aussehen muss, auf die sie sich stellen, wie sie Zuschauer anlocken, ein emotionales Band zu knüpfen. Sie meinen es ernst, das wird bei einem Treffen schnell klar. Zu ernst, um es bloß als Spinnerei abzutun.

„Wollen wir wirklich so weitermachen?“

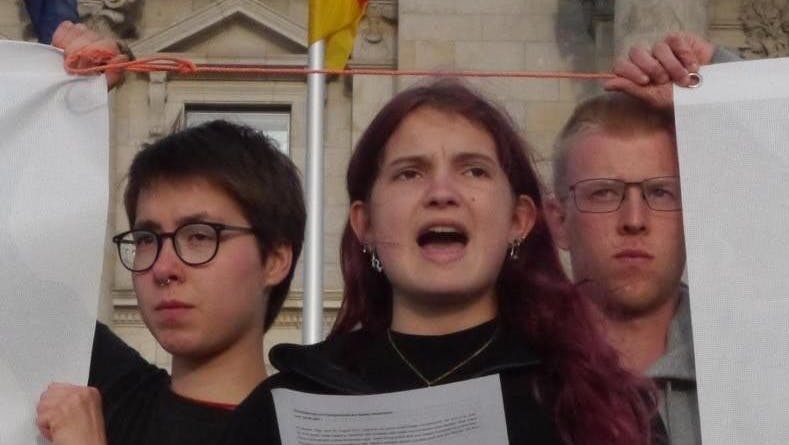

Gemeinsam mit ihren Unterstützern haben die sieben Hungerstreikenden dieses Protestcamp aufgeschlagen, große und kleine Zelte, Tische, Bänke, ein Klohäuschen, duschen können sie bei Freunden. Auf einigen Bannern ist die Farbe noch frisch, da steht zum Beispiel: „Solidarisch die Klimakrise bekämpfen“. Und in der Erklärung, die sie am ersten Tag ihres Hungerstreiks vor dem Reichstagsgebäude vorgelesen haben, heißt es: „Obwohl wir zu jung sind, um ans Sterben zu denken, sind wir bereit, unser Leben zu riskieren und keine Nahrung mehr aufzunehmen. Wir müssen das tun. Die Geschichte schaut uns in diesem Moment über die Schulter.“ Die Menschen, die im Camp vorbeikommen, das Gespräch suchen, die Menschen, die noch von ihnen erfahren werden, sollen sich fragen: „Wollen wir wirklich so weitermachen? Das unermessliche Leid des Klimazusammenbruchs weiter verstärken und unsere Kinder in Kriege und Hungersnöte schicken?“

Man muss das alles nicht verstehen, man muss nicht einmal Verständnis haben, kann es sogar anmaßend finden und von Drohung oder Erpressung sprechen, wenn diese Aktivisten meinen, ihre Gesundheit würde nun in den Händen von Baerbock, Laschet, Scholz liegen. Und dennoch bleibt die Frage: Was muss wann wo warum schiefgelaufen sein, dass sieben Jugendliche zwischen 18 und 27, diesen selbstzerstörerischen Plan fassen konnten und sich gegenseitig darin bestärken, ihn umsetzen? Drei von ihnen haben wir getroffen.

„Ich wäre bereit, so weit zu gehen“

Da ist Rumen, 20, bunte Wollsocken, Brille, Bürstenschnitt, der vor Anfang diesen Jahres seine Bäckerausbildung unterbrochen hat und sagt: „Was habe ich schon zu verlieren, angesichts dessen, was auf dem Spiel steht?“ Er habe nur auf diese Gruppe von Gleichgesinnten gewartet, die in den vergangenen Protestwochen in Berlin, zwischen Straßensperren und Diskussionsrunden, zusammengekommen sei. Einige sind abgesprungen, etwa aus medizinischen Gründen. Den verbliebenen sieben stehen rufbereite Ärzte zur Verfügung, eine psychologische Beratung bei Bedarf, ihr Körpergewicht wird täglich kontrolliert.

Auf ihrer Website ist genau beschrieben, wie man sich auf einen Hungerstreik vorbereitet, was nach zwei, nach fünf, was nach 14 Tagen droht. Da stehen Sätze wie: „Wir trinken über den Tag verteilt nicht mehr als 5 l, nicht weniger als 2 l, Schluck für Schluck. “ Und: „Nach drei bis vier Wochen kann es zu depressiven Gedanken oder „Hängern“ kommen – alte Themen aus der Vergangenheit können hochkommen: Traurigkeit, Zweifel, Warum mach ich das?“ Oder unter dem letzten Punkt: „Nach einem Verlust von einem Drittel bis Hälfte der Körperproteine kommt es zum Verhungern.“

Sie wollen das nicht, warnen davor, aber es ist doch: eine Anleitung zum Mitmachen.

Rumen hat seit drei Tagen nichts gegessen. Er schaut während des Gesprächs oft zu Boden, ist unruhig, als würde irgendein Karussell in seinem Kopf durchdrehen. Er denkt nicht ans Essen, dabei wäre das normal zu diesem Zeitpunkt eines Hungerstreiks. Er fragt sich: „Wie können wir Druck aufbauen? Wie wollen wir mit unseren Forderungen in die Welt treten? Wie wollen wir sprechen?“ Und er sagt diesen einen Satz, der auf eine lange Pause folgt: „Ich wäre bereit, so weit zu gehen.“ Er meint: zu sterben.

Falls Baerbock, Laschet, Scholz davon erfahren - was werden sie tun? Sollten sie überhaupt was tun? Das ist zumindest ist die Hoffnung der Hungerstreikenden.

Endszenario? „Dass ich im Krankenhaus lande"

Mephisto, so lautet ihr Klimakampfname, und in der Szene ist er bekannt, auch vor der Besetzung des Brandenburger Tors, ist 18. Sie trägt Springerstiefel, hat lange rote Haare, schwarz lackierte Fingernägel, sie friert, mehr als sonst. Sie hatte Probleme mit dem Magen, als sie etwas besorgen musste mit dem Fahrrad und einige Imbissbuden passierte. Die Gedanken ans Essen sind das eine, der verstärkte Geruchssinn das andere. Über das wahrscheinlichste Endszenario ihres Hungerstreiks sagt sie: „Dass ich im Krankenhaus lande.“

Mephisto kennt sich nicht nur mit allen Formen des zivilen Ungehorsams aus, sondern auch mit deren Folgen. Sie nennt es „Repressionen“. Wie weit gehe ich? Wie radikal kann ich noch sein? Sie hat diese Fragen für sich beantwortet. Sie ist auch dieses Mal bereit, ihre Gesundheit zu gefährden. Das sei ihre Pflicht, „denn ich möchte später nicht sagen, dass ich weggeguckt habe und von nichts wusste“. Für viele Menschen sei die Klimakrise nicht greifbar, etwas, was den anderen passiere, den Bauern in Südostasien, deren Felder überflutet werden, die nicht freiwillig hungern wie sie. Mephisto will das Versprechen, das sie von Baerbock, Laschet, Scholz fordert, live aufzeichnen lassen. „Damit die ganze Welt es hört.“

Diese Jugendlichen wollen den Planeten schützen

Von Henning, 21, Turnschuhe, Fleecejacke, Seitenscheitel, gibt es bereits einige Videos, die seinen Klimakampf dokumentieren. Wie er mit Farbe beschmiert vor der Leuphana in Lüneburg steht, wo er Politikwissenschaften studiert, und die Universitätsleitung auffordert, mit ihm über die Zusammenarbeit mit der Nord LB zu sprechen, einer Bank, die immer noch in Kohleprojekte investiert. Oder vor zwei Wochen in Berlin, da hatte er sein Studium bereits abgebrochen, festgeklebt an ein stativähnliches Rohrkonstrukt.

Auch Henning ist bereit, einen Protestschritt weiter zu gehen, er sagt: „Der Hungerstreik ist ein riskantes Unterfangen, aber nichts zu wagen, wäre weitaus riskanter. Wir hungern für das Leben.“ Bei seinen Vorträgen, die etwa „Unsere Verantwortung in Zeiten des Klimakollaps“ heißen, wird er als „Aktivist gegen das Aussterben“ vorgestellt. Jetzt sagt er: „Natürlich wollen wir nicht sterben.“ Aber er kann nicht anders, als es zu riskieren.

Die Kopfschmerzen sind verklungen, Hennig spricht klar, überlegt, mit seinen Händen knetet er ein Blatt Papier. In ein paar Stunden will die Gruppe zum ersten Mal eine Pressekonferenz geben, auf dem Platz der Republik, wo sie täglich zwischen 12 und 17 Uhr ihre angemeldete Mahnwache abhalten. Bei dem Gedanken ans Essen sei ihm noch einmal klar geworden, sagt Henning, mit welcher Selbstverständlichkeit wir Nahrung zu uns nehmen können. Und ein Punkt scheint ihm wichtig zu sein: dass neben der Verzweiflung und der Wut, die sie antreibt, an ihre Grenzen und vielleicht darüber hinaus zu gehen, dass es da noch ein anderes Motiv gebe, „ein Schutzbedürfnis“.

Sie wollen diesen Planeten schützen, das ist wohl die kürzeste Antwort auf die Frage: warum eigentlich? Schützen vor den Menschen, die so tun, als würde der Klimawandel sie nichts angehen. Und vor einer auf Wachstum fixierten Wirtschaft, abhängig von fossilen Brennstoffen, obwohl die Folgen seit Jahrzehnten bekannt sind. Letztendlich wollen sie auch sich selbst schützen, so sehen sie das alle, um nicht tatsächlich die letzte Generation zu werden, die noch hätte handeln können, bevor es zu spät ist. Und wenn sie nicht gegessen haben, dann hungern sie noch heute.