Wie klein der Große Wannsee doch wirken kann: Wenn man im Garten des Hauses der Wannsee-Konferenz steht und ans andere Ufer blickt, dort das Strandbad entdeckt, wirkt es näher als erwartet. Hübsch, noch ganz ruhig, bevor es dort demnächst wieder randvoll sein wird.

Die Vögel zwitschern, die Natur erblüht, über den See brummt ein Touristendampfer, Ruderboote ziehen ihre Bahnen – und hinter einem liegt diese wunderschöne Villa, in der Monströses beschlossen wurde. Fakten, Geschichten, Belege, die man erst einmal verdauen muss: die Vernichtung der europäischen Juden.

Wenn man nach dem Besuch im Haus der Wannsee-Konferenz raus an die frische Luft kommt, fühlt sich das erst mal befreiend an. Es ist ein schwer auszuhaltender Gegensatz, in diesem schönen, gepflegten Garten zu stehen, während drinnen die Rede von der „Endlösung“ ist, Wort für Wort nachzulesen im Besprechungsprotokoll vom 20. Januar 1942, rot gestempelt: „Geheime Reichssache!“

Die Gleichzeitigkeit von westberliner Alltag und historisch singulären Verbrechen, hier wird sie einem vor Augen geführt wie sonst nur an wenigen Orten. Wie gut, dass es diese Ausstellung gibt.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Das Haus der Wannsee-Konferenz: Das erwartet Sie

Der 20. Januar 1942 war ein Dienstag. Es herrschten Minusgrade, immer wieder soll sich die Sonne gezeigt haben, trotz Bewölkung und leichten Schneeregens an den Tagen zuvor.

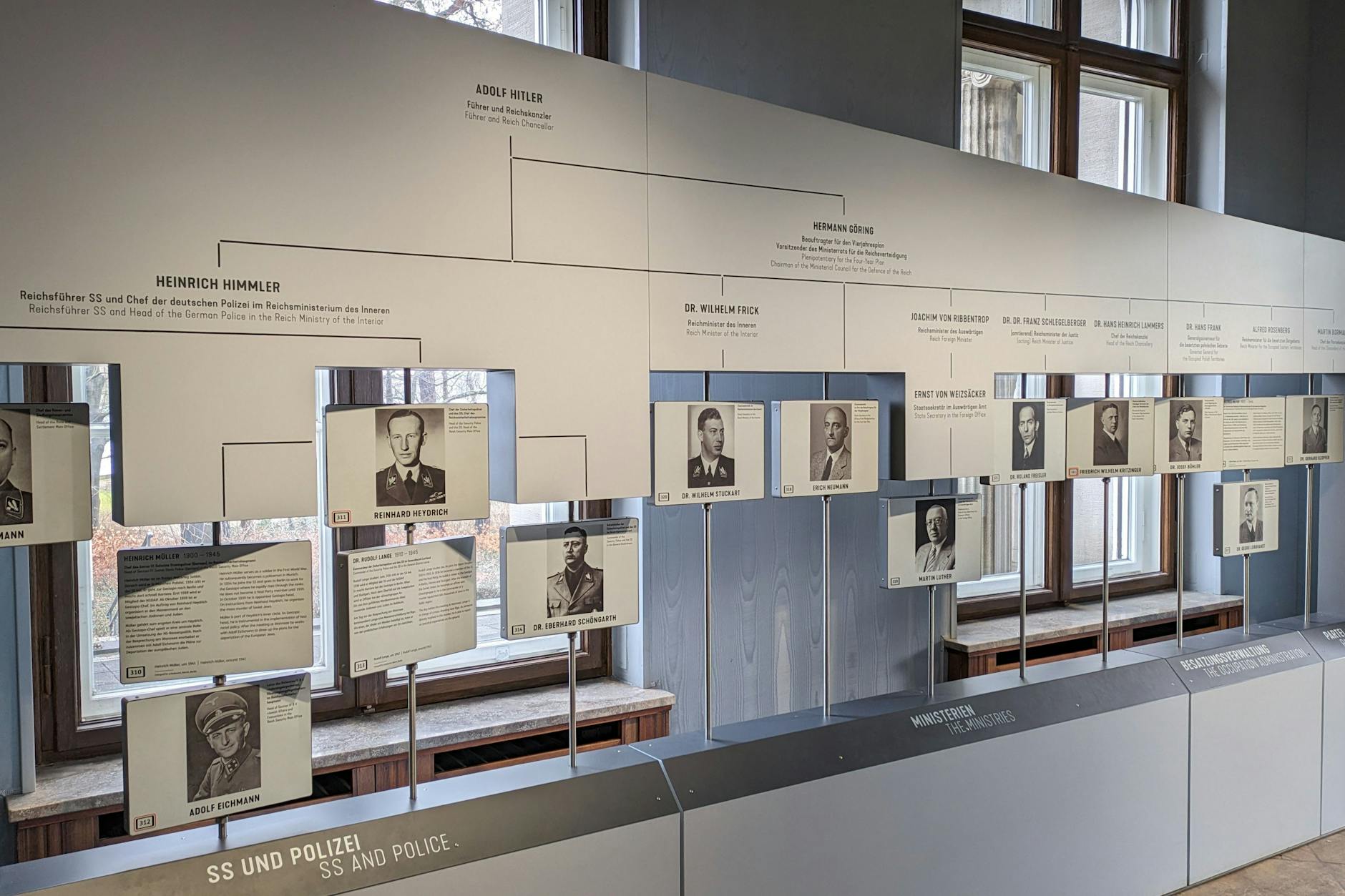

An jenem Tag saßen 15 hochrangige NS-Größen zusammen, darunter Reinhard Heydrich und Adolf Eichmann, um „über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage“ zu beraten.

Die Villa der Zusammenkunft ist heute als Haus der Wannsee-Konferenz bekannt. Sie war zu jenem Zeitpunkt das Gästehaus für Polizei und SS, zuvor eine Fabrikantenvilla. Das Protokoll ist als Faksimile Blatt für Blatt ausgestellt.

Das Museum hat die Aufarbeitung als Rundgang angelegt, der den gesamten Prozess nachzeichnet: Wie kam es zum Nationalsozialismus und zur sogenannten Endlösung? Wer waren die Akteure? Auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommen zu Wort, sowohl die Opfer als auch die Täter.

So schreibt ein in Lettland stationierter Polizist im August 1941 an seine Frau: „Hier werden sämtliche Juden erschossen. Überall sind solche Aktionen im Gange (…). Die Juden werden gänzlich ausgerottet. (…) Mache dir keine Gedanken darüber, es muss sein.“

Gezeigt wird auch ein postkartengroßes Schriftstück vom 7. August 1943, gerichtet an die Gestapo, die Geheime Staatspolizei. Es ist die Denunziation einer versteckt lebenden Jüdin in der Passauer Straße (Schöneberg).

Eine Ilse Sch. gibt an: „So was muss doch sofort unterbunden werden, schicken Sie mal gleich früh um 7 einen Beamten und lassen dieses Weib abholen. Diese Jüdin war früher (…) immer frech und hochnäsig.“

Lotte Blumfeld, die versteckt lebende Jüdin, wurde daraufhin verhaftet, ihr Helfendennetzwerk fliegt auf – etwa 50 Menschen werden festgenommen. An anderer Stelle ist ein im Dezember 1942 über Deutschland abgeworfenes Flugblatt aus Großbritannien ausgestellt, in dem der Massenmord angeprangert und die Bestrafung der Verbrecher angekündigt wird.

Auch die Geschichten der Opfer, die Erlebnisse der Überlebenden kann man sich an vielen Stellen in der Ausstellung anhören, auf Fotos in ihre Gesichter blicken. Ihre Erinnerungen wurden eingesprochen und machen sprachlos. Und zugleich kann man durch die Fenster der Villa zum Wannsee oder in den Garten schauen. Das alte Parkett knarzt unter den Füßen, die Decken sind teilweise stuckverziert.

Thematisiert und ausgestellt wird auch, wie Unternehmen von der Ausbeutung der Verschleppten in den Ghettos profitierten, wie Jüdinnen und Juden um ihren Besitz gebracht wurden, welchen Repressalien sie im Alltag ausgesetzt waren.

Besonders gelungen sind die vereinzelt in der Ausstellung zu findenden Quellenkritiken. Auf einem Foto zum Beispiel sieht man Männer in langer Reihe marschieren, flankiert von Uniformträgern und Schaulustigen. Das Digitalbild kann angeklickt werden und man kann den Fragen nachgehen: Was ist zu sehen? Und vor allem: Was ist nicht zu sehen? Was ist hier passiert?

Auf diese Art beschäftigt man sich näher mit einem Foto, das man sonst vielleicht nur nebenbei betrachten würde und lernt so einiges über Propaganda und die Macht der Inszenierung. Danach blickt man auch auf andere Zeitzeugnisse mit wacherem Blick.

Für den Besuch des Museums sollten Sie mindestens eine Stunde einplanen. Der Rundgang ist in 60 Minuten gut zu schaffen, wenn man nicht alles genau nachlesen will.

Sie können den Besuch auch unterbrechen und später wiederkommen. Im Erdgeschoss stehen Snack- und Kaffeeautomat (Cappuccino 70 Cent); ein Café gibt es nicht. Unten sind auch Schließfächer sowie die Toiletten.

Der Ausstellungsbesuch im Haus der Wannsee-Konferenz ist kostenlos, aber man freut sich hier über Spenden. Im Foyer steht eine Spendenbox, empfohlen werden 2 Euro pro Person.

Haus der Wannsee-Konferenz, Am Großen Wannsee 56–58, 14109 Berlin. Geöffnet: täglich von 10 bis 18 Uhr.

Die Liebermannvilla: Residenz eines Berliner Maler-Stars

Nur 450 Meter vom Haus der Wannsee-Konferenz entfernt befindet sich die Liebermannvilla, ein von einem Trägerverein betriebenes kleines Museum, das sich mit Leben und Wirken Max Liebermanns beschäftigt.

Der gebürtige Berliner gehört zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Er erwarb das Grundstück und baute sich darauf eine Villa nach eigenen Vorstellungen als Sommerresidenz, verbrachte hier viel Zeit mit seiner Frau, der gemeinsamen Tochter und der Enkelin.

Diesen drei Frauen ist auch die aktuelle Sonderausstellung gewidmet: „Im Fokus. Martha, Käthe, Maria“ (noch bis 22. April) zeigt Bilder, die Liebermann von seinen Lieben gemalt hat; er nannte sie ‚meine Damen‘.

Jeder Raum widmet sich einer Person, erzählt ihre Geschichte. Die liebevollen Porträts sind berührend und erzählen vom Alltag der Liebermanns. Man sieht sie lesen, spielen, beieinander sein.

Man kann der Enkelin, der 1917 geborenen Maria, quasi beim Aufwachsen zusehen. Erst sitzt sie im Kinderwagen, später baut sie Sandburgen, dann liest sie in einer Fibel.

In der ständigen Ausstellung, die sich in Liebermanns damaligem Atelier befindet, kann man unter anderem das Haus selbst betrachten – so wie Max Liebermann es gesehen hat, vor allem seinen Nutz- und Ziergarten, auf den er stolz war, und der heute genauso aussieht wie damals, weshalb er denkmalgeschützt ist.

Die Ausstellung ist die ideale Ergänzung zum Haus der Wannsee-Konferenz, weil hier am Schicksal des berühmten Malers klar wird, wie weitreichend die Konsequenzen des Nationalsozialismus waren. Das Sommerhaus musste 1940 an die Deutsche Reichspost zwangsverkauft werden; das Mobiliar von damals gilt als verloren – niemand weiß mehr, was damit geschah.

Zu diesem Zeitpunkt war Max Liebermann längst tot; er starb am 8. Februar 1935. Danach hielten sich, so heißt es im Museum, „weder seine Witwe noch die Familie der Tochter für längere Zeit in der Villa auf.“ Tochter Käthe flüchtete mit Mann und Tochter in die USA.

Das wenige Geld, das Martha Liebermann für die Wannseevilla bekam, „wurde auf ein Sperrkonto eingezahlt. Marthas übriges Vermögen wurde vom Staat eingezogen“, steht auf einer Erklärtafel im Museum.

Daneben ein Foto von einer lächelnden Ehefrau im Garten des Sommerhauses. Glück und Leid so nah beieinander. Martha Liebermann nahm sich später das Leben, um einer Deportation nach Theresienstadt zu entgehen.

„Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte“ – Liebermanns berühmtestes Zitat angesichts Hitlers Machtübernahme 1933 ist heute ein geflügeltes Wort. Am Pariser Platz, wo Liebermann eigentlich wohnte, sah er die Nazis marschieren.

Am Wannsee hingegen konnte er sich erholen, vergessen, in Ruhe arbeiten, Familienzeit genießen. Vom Haus kann man bis ans Ufer laufen, an Birken vorbei.

Die Terrasse lädt zum Verweilen ein. Man genießt einen schönen Blick Richtung Wannsee; Stühle und Tische stehen bereit, sodass man es sich mit einem Stück Kuchen und einem Kaffee (3,50 Euro) aus dem hauseigenen Café gemütlich machen kann.

Den Rundgang durchs Haus schafft man bequem binnen einer Stunde. Im Eingangsbereich der Villa sind Schließfächer (halten Sie eine Münze bereit!) sowie eine Garderobe.

Liebermannvilla, Colomierstraße 3, 14109 Berlin. Geöffnet täglich von 11 bis 17 Uhr bzw. von April bis September von 10 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Wo kann man am Wannsee essen gehen?

Die Liebermannvilla und das Haus der Wannsee-Konferenz liegen im Wannseer Ortsteil Heckeshorn. Hier kann man auch schön spazieren gehen, sich prächtige Häuser sowie hübsche Gärten angucken – und in der hinteren Ecke befindet sich ein leer stehendes Krankenhaus.

Nur wenige Schritte vom Haus der Wannsee-Konferenz entfernt steht der sogenannte Flensburger Löwe, ein Denkmal und zugleich Aussichtspunkt in Richtung Strandbad. Kurz vor dem gigantischen Steinlöwen befindet sich ein Kiosk, wo es unter anderem Currywurst und Buletten (je 3,50 Euro) gibt. Bänke und Stühle sind auch vorhanden. Von dort aus führen beidseitig Wege hinab zum Seeufer.