Als die jüdisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Stefanie Engelstein vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung in Deutschland die Legitimität des Slogans „Free Palestine from German Guilt“ verteidigte, stieß sie auf großes Unverständnis. Ihre Intervention berührte jedoch einen zentralen Punkt im gegenwärtigen deutschen Diskurs: Welche Lehren sind aus den NS-Verbrechen für die Gegenwart zu ziehen und wie prägen diese die Wahrnehmung auf den Krieg in Gaza? Engelstein argumentierte, dass die deutsche Erinnerungskultur in ihrer derzeitigen Form zu einer extrem selektiven Perspektive führt, die einen gerechten und differenzierten Blick auf die aktuellen Ereignisse verhindert. Angesichts der politischen Kommunikation und der medialen Berichterstattung drängt sich die Frage auf, ob dieser Befund nicht zutrifft und Engelstein recht hat.

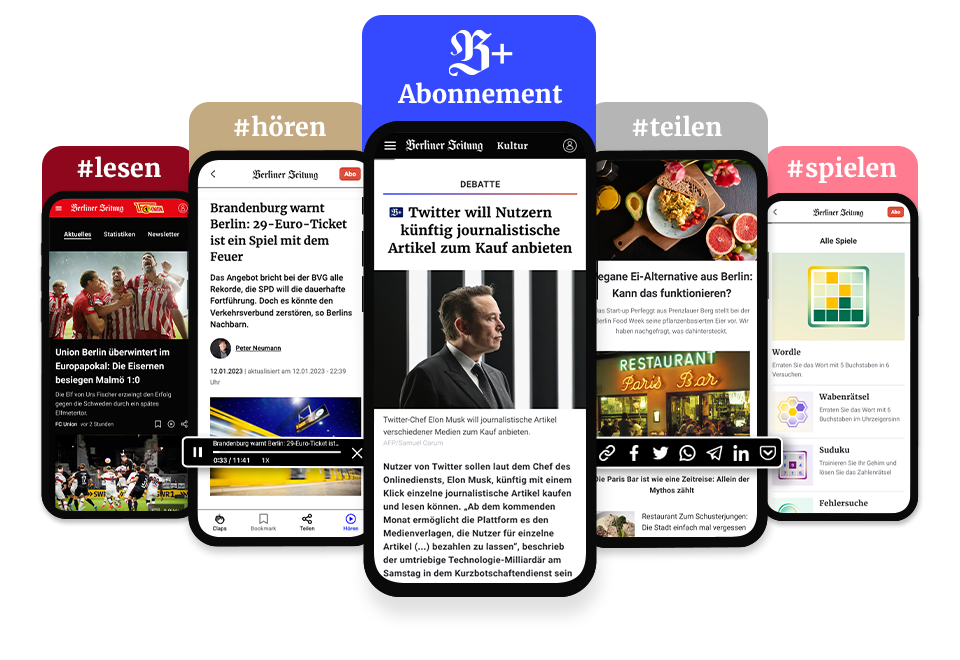

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop