In Deutschland hat die Ankündigung von Meta-Chef Mark Zuckerberg, Beiträge bei Facebook und Instagram weniger streng zu zensieren, zu einer Welle von Kritik geführt. Insbesondere Journalisten interpretieren die Entscheidung des Facebook-Chefs so, dass er vor dem designierten Präsidenten Donald Trump eingeknickt sei und nun das Tor öffnen wolle für rechte Hetze und Hassrede. Es wird bereits jetzt schon diskutiert, ob und wie die Europäische Union Unternehmen wie X und Meta stärker einschränken und kontrollieren müsse, um den Einfluss von amerikanischen Akteuren einzudämmen.

Bei aller berechtigter Kritik sollte man die diffizile Problemlage nicht verkennen. Zweifelsohne ist die Gefahr, die von sozialen Medien ausgeht, real. Der Wunsch nach transparenten Richtlinien bei der Ausgestaltung von Algorithmen im Netz ist nachvollziehbar, wenn man seine Gesellschaft vor bewusster externer Manipulation schützen möchte. Doch man sollte sich von der von Zuckerberg angekündigten Abschaffung von Faktenchecker-Teams nicht blind provozieren lassen. Denn wer glaubt, dass es ein objektives und von allen gesellschaftlichen Schichten akzeptiertes Wahrheitsministerium geben kann, dass ohne Einschränkung der Redefreiheit in Sekunden zu entscheiden vermag, welche Nachricht bei Facebook oder X der Wahrheit entspricht oder nicht, der träumt in Wirklichkeit von totaler Kontrolle. Eine freiheitlich-demokratische und im Kern liberale Gesellschaft muss andere Lösungen finden, um sich dem aktuellen Rechtsruck und erstarkendem Autoritarismus zu stellen.

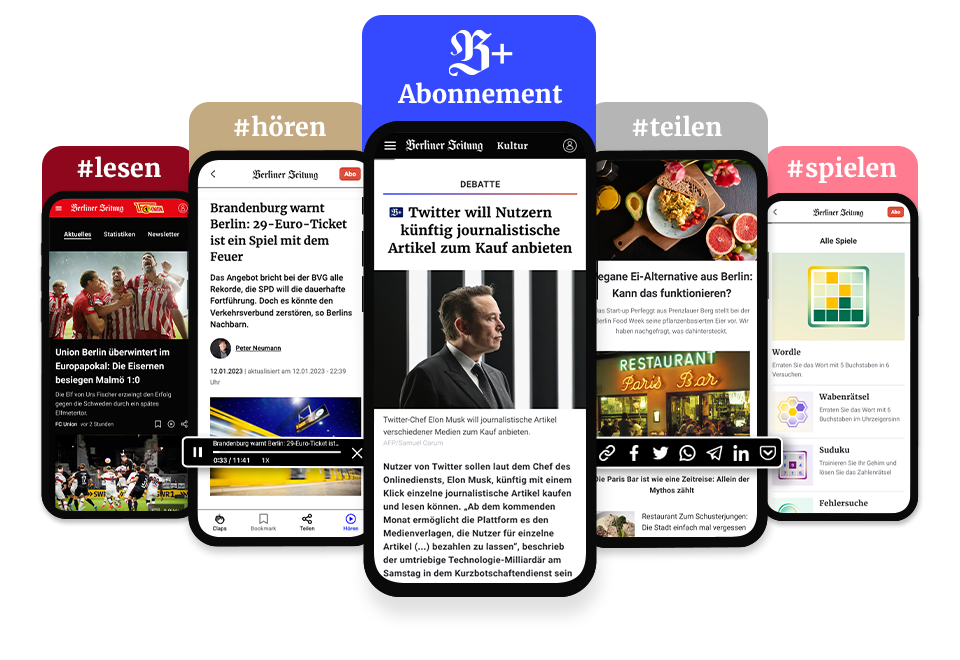

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop