Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

Wer kennt sie nicht, die Geschichten über Bilder, die von Affen oder Schweinen geschaffen wurden und stellvertretend für die Frage stehen, wann Kunst echte Kunst ist und was es dazu braucht. In Unkenntnis ihrer wahren Erzeuger hielten selbst Fachleute solche Werke für das Ergebnis respektabler Kunstschaffender.

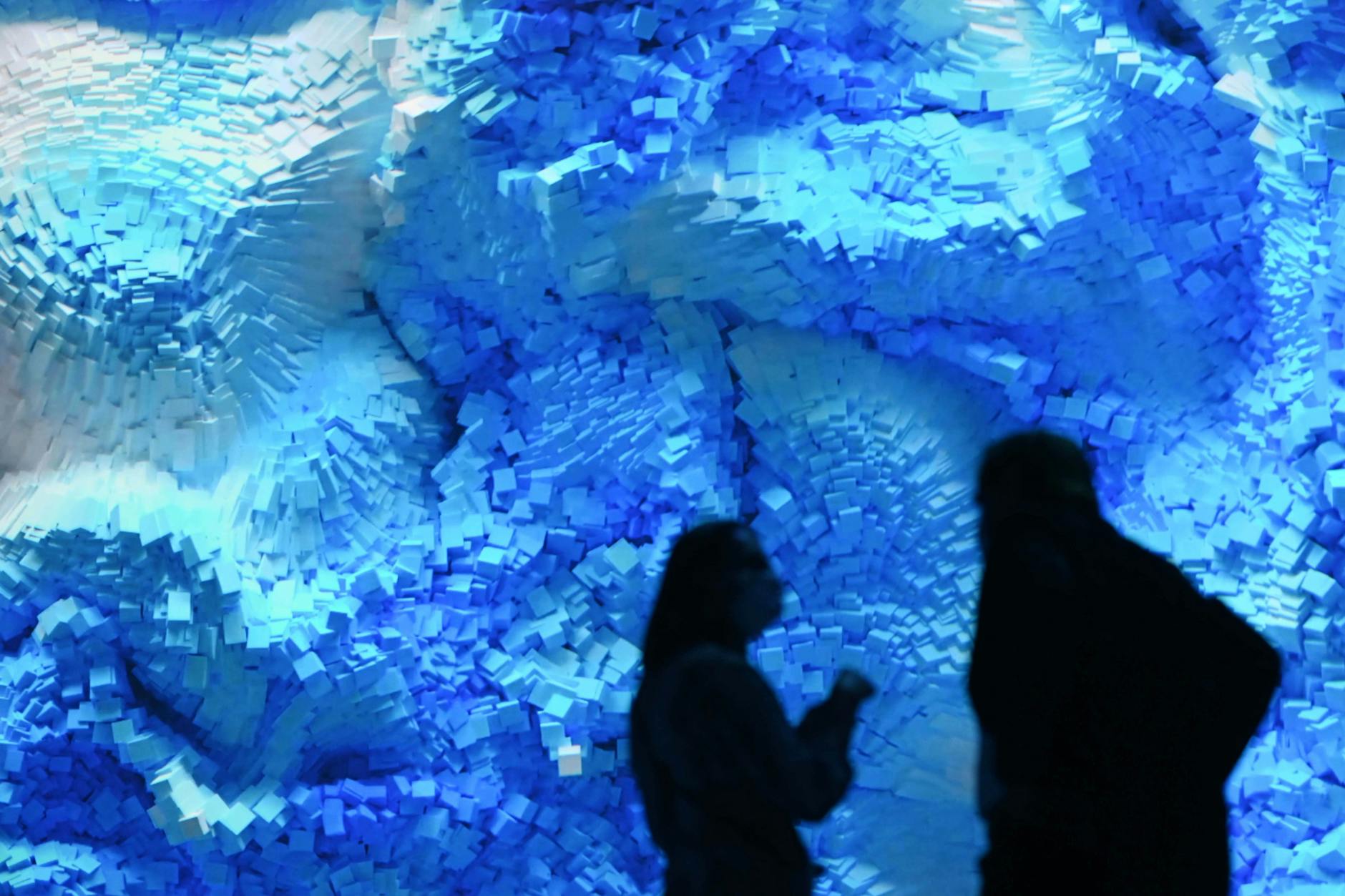

Diese tierischen Picassos haben inzwischen Konkurrenz bekommen, über die der Kunstbetrieb heftig diskutiert: Die Rede ist von Künstlicher Intelligenz – allgemein bekannt auch unter dem Kürzel KI. Für die einen sind KI-generierte Werke eine neue Kunstform, die, wie es beispielsweise bei der digitalen Fotokunst der Fall ist, schlichtweg neue technische Möglichkeiten nutzt und entsprechend künstlerisch abbildet. Für die anderen ist es in Ermangelung menschlichen Gestaltungsbeitrags dekorative Scharlatanerie.

Vom Kunstkritiker als Gimmick-Kunst verhöhnt

Erst Ende Januar stellte das Monopol Magazin angesichts des KI-Hypes die Frage, ob Museen auf KI-generierte Kunst hereinfallen würden. Nach Ansicht der Monopol-Autorin würden sie erstaunlich unreflektiert mit dieser digitalen Überwältigungskunst umgehen.

Am Beispiel KI-generierter Videokunst verhöhnte der renommierte New Yorker Kunstkritiker Jerry Saltz sie als effekthascherische Luftnummer und kurzweilige Gimmick-Kunst. Würde man die Musik wegnehmen, sei sie nur ein banaler Bildschirmschoner. Namhafte Museen hingegen, wie das Museum of Modern Art, halten solche Werke für künstlerisch relevant und zeigen sie an prominenter Stelle in ihren heiligen Hallen.

Diese Auseinandersetzung dürfte noch eine Weile andauern, da KI in der Kunst gerade erst Einzug gehalten hat. Einer lässt an dieser Stelle aber jetzt schon nicht mehr mit sich diskutieren: der Gesetzgeber.

Ein wesentlicher Unterschied zu deutschem Recht

Nach der im Januar veröffentlichten Richtlinie des United States Copyright Office können in den USA Werke, die ausschließlich mittels KI generiert wurden, keinen Urheberschutz erhalten. Ihr voraus gingen einzelne Anträge von Künstlern, die für ihre KI-generierte Arbeiten Urheberschutz anmelden wollten. Die Sachbearbeiter beim United States Copyright Office wiesen deren Anträge aber mit Verweis darauf zurück, dass in Ermangelung menschlichen Zutuns kein urheberrechtsfähiges Werk vorläge und ein entsprechender Schutz daher nicht gewährt werden könne.

Da es sich um Einzelfallentscheidungen handelte, war die Verunsicherung unter den Kunstschaffenden groß. Durch die neue Richtlinie wurde jetzt für alle grundsätzlich klargestellt, dass KI-generierte Kunst nicht urheberschutzfähig ist. Nach US-amerikanischem Recht können Künstler für ihre Werke Urheberschutz bei einer Behörde anmelden und registrieren lassen.

Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Recht. Eine entsprechende Möglichkeit sieht der Gesetzgeber hierzulande nicht vor. Zum Entstehen des Urheberschutzes genügt es, dass ein Werk geschaffen wird. Damit erlangt es automatisch Urheberschutz, sofern es sich um ein Werk im Sinne des Urhebergesetzes handelt. Zwingend notwendig dafür ist zunächst, dass es von einem Menschen geschaffen worden sein muss.

Das, was das United States Copyright Office jüngst mittels Richtlinie festgelegt hat, galt hierzulande schon längst. Urheberschutz können nur von Menschen geschaffene Werke, die auf einer entsprechenden Willenssteuerung basieren, genießen. Von daher sind Bilder, die von Tieren stammen, ebenso wenig urheberrechtlich geschützt wie reine Zufallskunst, worunter auch KI-generierte Kunst fällt.

Der Urheberschutz ist die Basis für die merkantile Verwertung

Natürlich ist die Zuhilfenahme von Hilfsmitteln wie Fotoapparatn, Bildbearbeitungs- oder Computerprogrammen unschädlich, solange der Mensch auf das sichtbare Ergebnis planend-gestalterisch Einfluss nehmen kann. Das ist bei ausschließlich KI-generierter Kunst aber gerade nicht der Fall. Hier übernimmt ein Computerprogramm unter Ausschluss menschlicher Willenssteuerung den Schöpfungsvorgang. Auch nach deutschem Recht kann ausschließlich KI-generierte Kunst keinen Urheberschutz für sich beanspruchen.

Daraus ergeben sich ganz erhebliche Konsequenzen, insbesondere wirtschaftlicher Art. Denn urheberrechtsfreie Werke können von jedermann benutzt und auch ohne Weiteres wirtschaftlich verwertet werden. Ökonomisch sind sie daher faktisch wertlos. Niemand wird beispielsweise Lizenzgebühren für solche Erzeugnisse zahlen. Was nutzen Künstlerinnen und Künstlern also Werke, an denen sich jeder ungehindert bedienen kann?

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Der Sinn und Zweck von Kunstwerken steht und fällt in wirtschaftlicher Hinsicht mit dem Urheberschutz. Er ist die Basis für ihre merkantile Verwertung und Grundvoraussetzung, damit sie als Einnahmequelle fungieren können. Wenn in anderen Branchen bereits die Furcht davor umgeht, ob und in welchem Ausmaß KI den Menschen ersetzen und Arbeitsplätze vernichten wird, können sich Künstlerinnen und Künstler – und alle anderen Kreativen – entspannt zurücklehnen. Denn jedenfalls für den Urheberschutz sind und bleiben sie unentbehrlich.