Dies ist ein Open-Source-Beitrag. Der Berliner Verlag gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten.

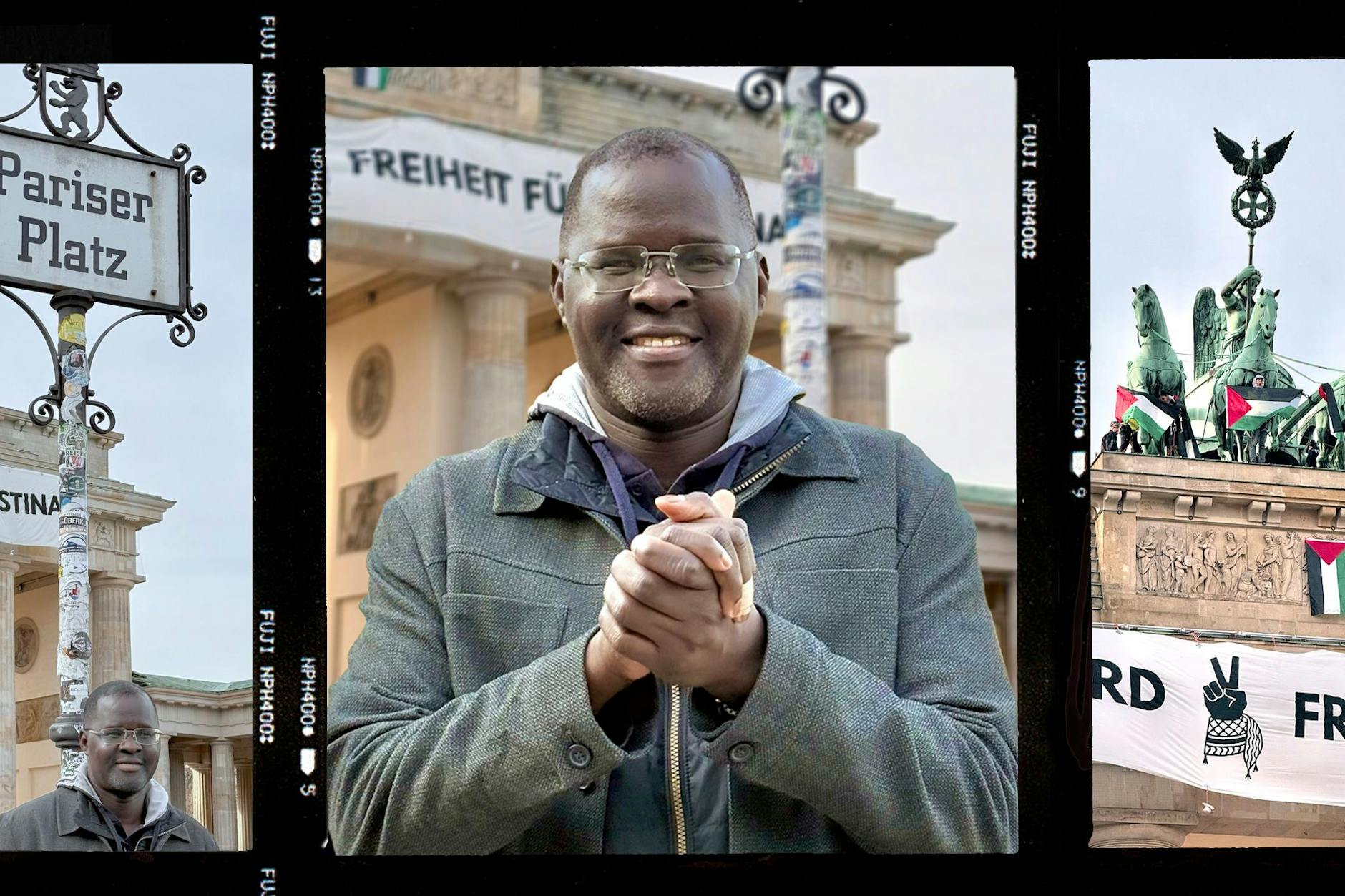

Ein milder Herbstnachmittag am Pariser Platz. Nicholas Opiyo, einer der profiliertesten Menschenrechtsanwälte Ugandas, macht einen kurzen Halt vor dem Brandenburger Tor. Ein Foto entsteht – unspektakulär auf den ersten Blick, fast beiläufig. Doch in diesem Moment verdichtet sich etwas, das in Berlin lange gefehlt hat: ein politischer Blick auf Freiheit.

Opiyo ist in der Stadt, weil Berlin in diesen Tagen etwas Ungewöhnliches tut. Es öffnet sich – nicht für das Bild der Freiheit, das jahrelang dominierte, das einer urbanen Leichtigkeit, von Nachtleben und Möglichkeitsräumen. Sondern für eine Freiheit, die global unter Druck steht, die verteidigt werden muss und die selten ästhetisch wirkt.

Die Berlin Freedom Week, die kürzlich zu Ende ging, hat diese Verschiebung sichtbar gemacht. Plötzlich wurde Berlin nicht Kulisse, sondern Bühne. Nicht Soundtrack, sondern Haltung.

In Uganda werden Proteste nicht begleitet, sondern beendet

Das Brandenburger Tor, vor dem Opiyo steht, trägt die Geschichte dieser Ansprüche offen in sich: preußische Repräsentation, NS-Inszenierung, Mauergrenze, Wiedervereinigungssymbol. Und während Opiyo dort verweilt, steigen Aktivisten auf die Ebene unterhalb der Quadriga und entrollen ein Banner: „Freiheit für Palästina“. Die Aktion ist illegal, politisch sensibel – gerade an diesem Ort, dessen Geschichte dazu zwingt, jede Äußerung im Licht deutscher Verantwortung zu lesen. Die Polizei bleibt präsent, aber zurückhaltend: Sie sperrt ab, sichert, hält Distanz. Kein Drama, kein Überziehen, ein Einsatz in kontrollierter Ruhe.

Für Opiyo ist dieser Umgang nicht abstrakt. In Uganda werden Proteste nicht begleitet, sondern beendet: Tränengas, Schlagstöcke, Festnahmen. Er kennt die Folgen von Mandanten – und aus eigener Erfahrung. Was hier ein geregelter Zwischenfall bleibt, wäre in Kampala ein Ausnahmezustand. Das Bild, das an diesem Nachmittag entsteht, zeigt deshalb zwei Öffentlichkeiten zugleich: eine, die Widerspruch aushält, und eine, die ihn bedroht.

Die Berlin Freedom Week hat diese Verschiebung erst möglich gemacht. Zum ersten Mal seit langem war Berlin nicht nur Gastgeber, sondern Resonanzraum einer globalen Freiheitsdebatte. Menschenrechtsanwälte aus Ostafrika, Investigativjournalistinnen aus Russland, Aktivisten aus Iran und Sudan, Oppositionelle aus Lateinamerika – nicht als dekorative Gäste, sondern als Hauptstimmen. Acht Tage, in denen Berlin den Begriff „Stadt der Freiheit“ wieder politisch auflud.

Mehr als ein Ereignis, ein Auftakt

Und diese Woche war nicht nur ein Ereignis, sondern ein Auftakt. Der World Liberty Congress, der im Rahmen der Berlin Freedom Week im Abgeordnetenhaus tagte, kündigte an, sein internationales Büro dauerhaft in Berlin anzusiedeln – ein Schritt, der die Stadt nicht nur symbolisch, sondern institutionell auf die Landkarte der globalen Freiheitsbewegung setzt. Ein Ort, der nicht nur Konferenzen ausrichtet, sondern Schutzräume, Netzwerke und langfristige Strukturen schaffen soll. Eine Institution, die Berlin nicht nostalgisch an vergangene Freiheitsmythen anbindet, sondern neu definiert, was Freiheit in einer zunehmend autoritären Welt bedeutet.

Für Opiyo selbst geht die Woche nicht mit einem Rückflug nach Kampala zu Ende. Aus Sicherheitsgründen kehrt er nach Washington, D.C., zurück, in sein Exil. In Uganda stehen Anfang 2026 Wahlen an, und ein Präsident, der seit 1986 regiert, verteidigt seine Macht mit wachsender Härte. Für Oppositionelle, Journalisten, Anwälte ist die Lage hochriskant. Opiyo muss abwägen, in welchen Räumen er sich sicher bewegen kann – und welche er meiden muss.