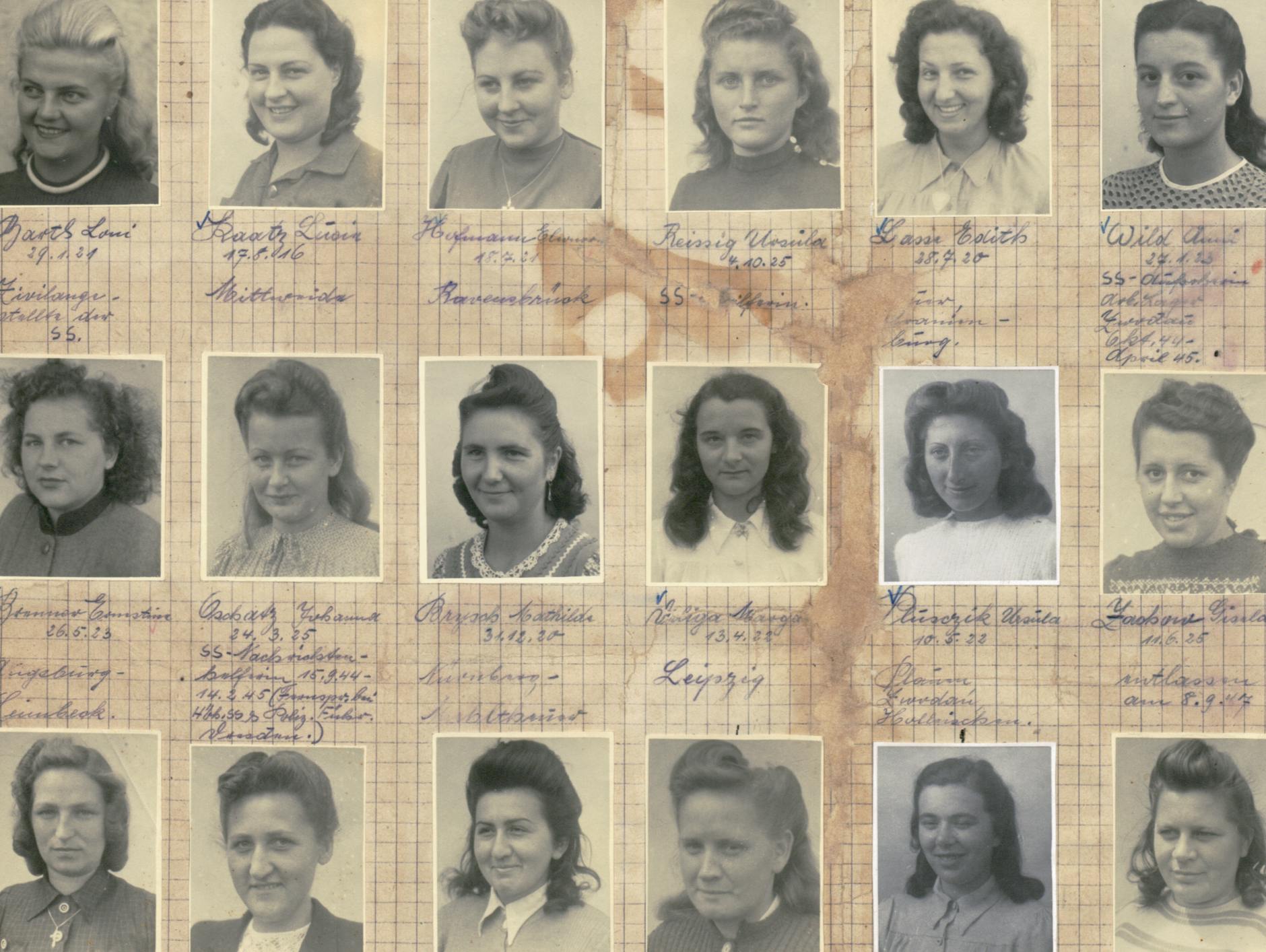

Ravensbrück-Als die schönste Zeit ihres Lebens beschrieben KZ-Aufseherinnen ihre Jahre in Ravensbrück. 3340 überwiegend junge Frauen arbeiteten zwischen 1939 und 1945 im größten Frauen-Konzentrationslager Deutschlands. Zwischen 20 und 25 Jahre alt waren die meisten, bis 1942 bewarben sie sich fast ausschließlich aus eigenem Antrieb bei der Personalabteilung des „Lagers für Asoziale und Regimegegner“. Die Umstände erschienen ihnen formidabel: Die einfache Aufseherin verdiente mit 185 Reichsmark (heute etwa 680 Euro) deutlich mehr als in den bisherigen Stellungen. In der Regel kamen die jungen Frauen aus einfachsten Verhältnissen. Sie erlebten einen sozialen und beruflichen Aufstieg, ein neues Lebensfeld fern von den beengten Verhältnissen ihrer Herkunft.

Zum Beispiel Waltraut G. aus Fürstenberg/Havel, in Sichtweite zum KZ gelegen. Sie war Postangestellte aus einer Familie mit fünf Kindern und sagte über ihr Motiv, Aufseherin zu werden: „Wenn ich da mehr verdienen kann, dann gehe ich da hin.“ Anna G. aus Linz befand: „Das war attraktiver als hirnlose Fließbandarbeit.“ Eine Emanzipationsgeschichte sei das, sagt Dr. Simone Erpel, Kuratorin der soeben in der Mahn- und Gedenkstätte eröffneten neuen Ausstellung „Im Gefolge der SS – Aufseherinnen des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück“.

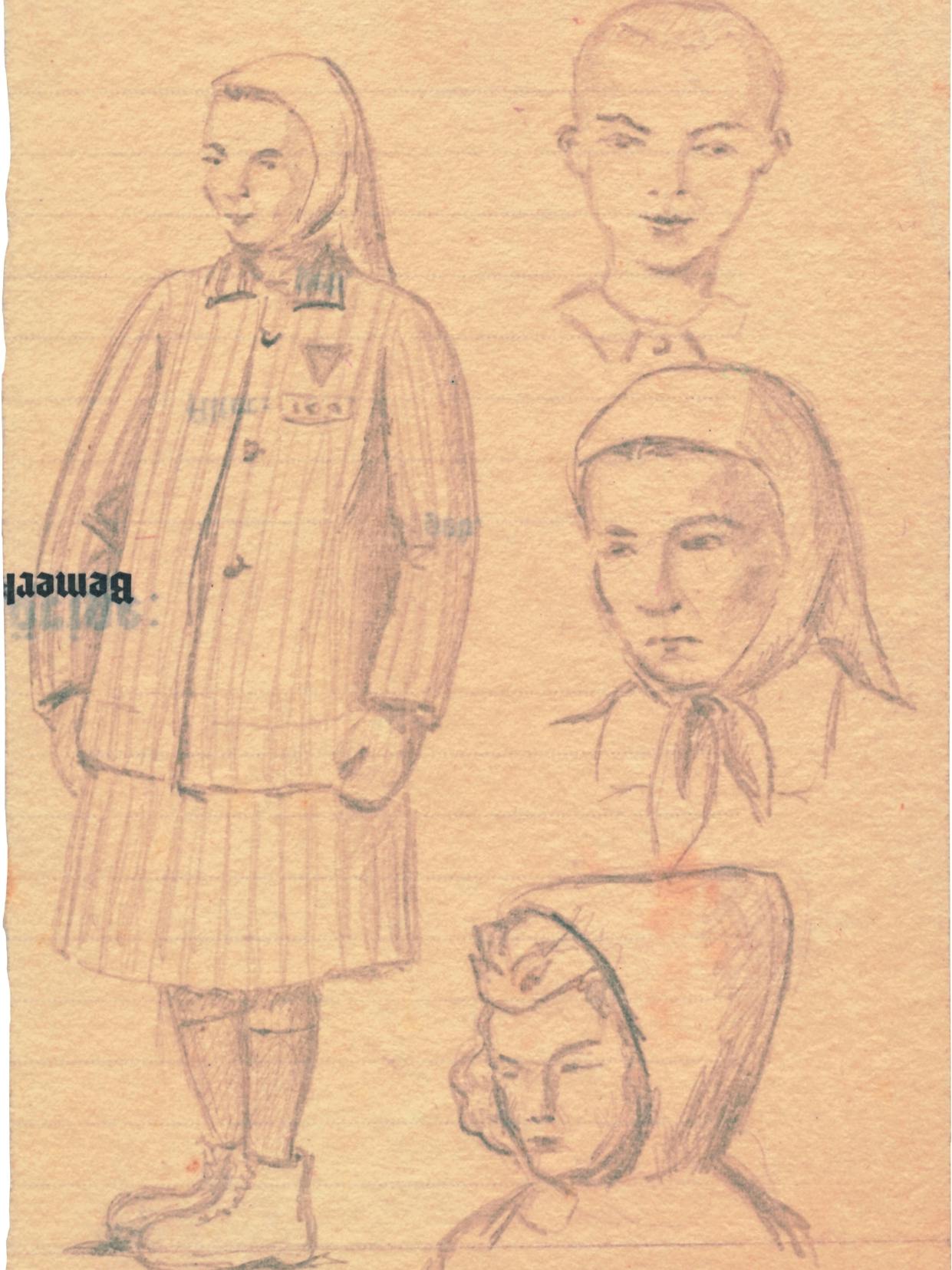

Freundliche, hübsch zurechtgemachte Frauen blicken den Besucher in nahezu jedem Raum der Ausstellung an. Gezeigt wird sie in einem der Häuser, in denen die Frauen gemeinsam wohnten und gemütliche, lustige Stunden verbrachten. Das Lager nebenan durchliefen etwa 132.000 Frauen und Kinder, dazu etwa 20.000 Männer aus 40 Nationen und Volksgruppen. Etwa 20.000 Häftlinge wurden ermordet, die meisten starben an Hunger, den Strapazen der Arbeit, an Krankheiten – das hieß „natürliche“ Reduzierung. Das hatten die Aufseherinnen täglich vor Augen, auch die Hinrichtungen und das Krematorium können ihnen nicht verborgen geblieben sein.

Die Frauen beaufsichtigten und drangsalierten Geschlechtsgenossinnen. Unter Gewissensbissen litten wenige. Aber wie war es möglich, dass normale, durchschnittliche Frauen sich vollständig den Zuständen eines Konzentrationslagers anpassten, zum aktiven Teil des SS-Systems und selbst gewalttätig wurden? Die neue Ausstellung hilft, Antworten auf die verstörenden Fragen zu finden und geht über die bisher gezeigte aus dem Jahr 2004 deutlich hinaus. Die erste habe Grundlagenforschung geboten, sagt die Kuratorin Simone Erpel, die neue nehme den aktuellen Diskussions- und Kenntnisstand auf, biete mehr Nuancen und Facetten.

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Tatsächlich hat sich einiges verändert. Der Historiker Thomas Lutz erinnert an die Debatten um die erste Ausstellung: Die Bedenken waren groß, den Täterinnen werde zu viel Raum gegeben, die Würde der Opfer verletzt. Jetzt wagt die Ausstellung, die Motive der Frauen zu erkunden. 2004 sei es um das „Entdämonisieren“ gegangen, sagt Thomas Lutz, jetzt könne man nachvollziehbar machen, warum die Frauen taten, was sie taten.

Zum Beispiel Irma Grese, Bauerntochter aus dem Feldberger Seengebiet, die ihre Karriere in Ravensbrück begann, nach Auschwitz-Birkenau versetzt wurde, dort mit 21 Jahren an der Rampe Frauen selektierte. Sie war 22 Jahre alt, als sie zum Tod durch den Strang verurteilt wurde. Lange Zeit spaltete die Gesellschaft solche Menschen als Bestien ab, um nicht wahrhaben zu müssen, dass sie aus der eigenen Mitte stammten. Nun, da ihre banalen Motive erkennbar werden, baut sich die Erkenntnis auf: Sie waren uns Heutigen nicht unähnlich, Wiederkehr ist möglich. Die Ausstellung zwingt zur Konfrontation und verstört mit unspektakulären, gleichwohl raffinierten Mitteln.

Ein Beispiel: Nur 77 Prozesse gab es gegen KZ-Aufseherinnen. Diejenigen, die zu ihren Taten befragt wurden, redeten sich auf Nichtwissen und Befehlsnotstand heraus – nach 1942 waren die meisten Frauen als Dienstverpflichtete gekommen, oft hatten sie zuvor in Rüstungsbetrieben gearbeitet. Sie hätten gar nicht anders gekonnt, beharrten sie.

Wann: Geöffnet täglich außer montags von 11 Uhr bis 14 Uhr. Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres begrenzt. Mehr unter www.ravensbrueck-sbg.de

Wo: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Straße der Nationen, Fürstenberg/Havel. Die Dauerausstellung wird gezeigt in einem der ehemaligen Wohnhäuser der Aufseherinnen.

In der Ausstellung wird das Lügengebäude mithilfe von zwei Aussagen abgeräumt. Da ist zum einen Christel Wenzel, die als 85-Jährige ihre Erinnerungen zu Protokoll gab: Als sie das Lager gesehen hatte, wollte sie auf keinen Fall bleiben, sprach beim Lagerkommandeur vor und durfte heimfahren. Frieda Matthes gab bei einer Vernehmung 1945 an, sie sei angesichts der kahlgeschorenen Frauen entsetzt gewesen und beim Gespräch mit dem Lagerführer in Tränen ausgebrochen: „Da hatte der SS-Mann Mitleid und schickte mich nach Hause.“ Beide Frauen erfuhren keine Nachteile. Man hat also durchaus anders gekonnt.