Phoebe Bridgers. Die Kalifornierin ist keine normale Künstlerin, sondern ein kleines Wunder. Ein großes kleines Wunder mit einer Stimme, die sich ins Herz beißt. Jetzt, hier in Berlin, im Tempodrom steht sie endlich in ihrer ganzen Präsenz auf der Bühne. Die 1994 geborene und aus Kalifornien stammende Musikerin – zum Anfassen nah.

Immerhin ist sie eine jener Musiker, die erst in der Pandemie so richtig groß geworden sind. Ihre Erfolgszeitachse ist eng damit verwoben. Während die Menschen weltweit den ersten oder zweiten oder dritten Lockdown verbrachten (wer kann das aus der Erinnerung schon sagen?), brachte Phoebe Bridgers im Juni 2020 ihr großartiges Album „Punisher“ heraus. Die Songs waren eine Entdeckung und zugleich ein Trost für all jene, die auf ihren Betten lagen, auf die Decke starrten und sich die trübe Stimmung mit Bridgers’ klarer, trockener Stimme, mit ihren melancholischen Riffs und den traurig-süßen Melodien verschönten und in eine bessere Zukunft hineinträumten. A star was born.

Es ist okay, sich scheiße zu fühlen

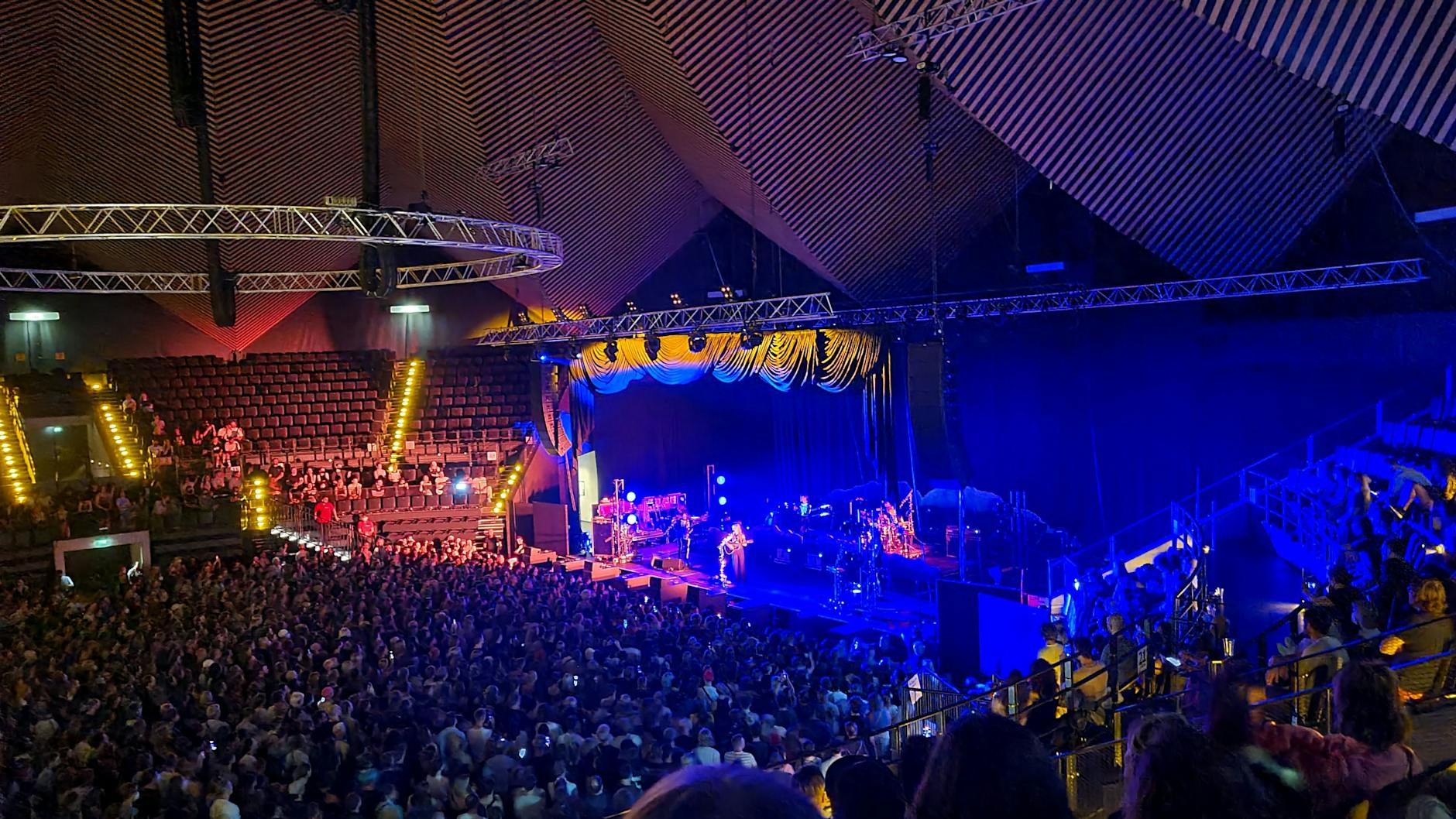

Sehnsucht. Sehnsucht nach Konzerten. Sehnsucht nach Erfahrungen. Sehnsucht nach Schmerz, Liebe, Trauer, Hoffnung. Sehnsucht nach Phoebe Bridgers’ realer Präsenz. Das ist die Energie, die jetzt auch im Tempodrom zu spüren ist, als Phoebe Bridgers die ersten Songs anstimmt. In den Rängen sitzen auffällig viele junge Leute, die Bridgers nah kommen wollen, die eine emotionale Verbindung zur Künstlerin spüren, die schwarz angezogen sind.

Vor der Bühne drängen sich die Phoebe-Bridgers-Ultras und pressen sich ans Geländer und wollen ihr so nah kommen wie möglich, der kleinen zierlichen Gestalt, die in ihren Songs das Innerste nach außen kehrt und den Zuhörern das Gefühl gibt, dass es okay ist, sich scheiße zu fühlen. Oder verloren.

Phoebe Bridgers: „I love to hide“

Der Song „Kyoto“ ist so ein Beispiel für dieses typische Phoebe-Bridgers-Feeling. Bridgers hat das Stück geschrieben, als sich ihre Eltern mit 20 getrennt haben. Darin erzählt sie, wie sie mit ihrer Band nach Japan flüchtet, in einer Telefonzelle einen Anruf mit ihrem Vater führt, der ihr offenbart, wieder länger nichts mehr getrunken zu haben. Obwohl der Song schwermütig ist, ist der Takt schnell und der Sound hell, ja hoffnungsvoll.

Der Song „Punisher“, den Bridgers früh während des Konzerts anstimmt, hat auch etwas von einem typisch-melancholischen Klanggemälde aus der Feder von Bridgers, für das die Sängerin berühmt geworden ist. Die Stimmung ist düster, die Drogeriemärkte in dem Song immer geöffnet. Man stellt sich einen Menschen auf einer Highway-Brücke in Kalifornien vor, der vom Rand der Stadt auf die Lichter der am Horizont aufgereihten Hochhäuser schaut und übers Leben sinniert. „The drugstores are open all night/ The only real reason I moved to the east side/ I love a good place to hide in plain sight.“ Typisch Bridgers eben.

Wie spricht man Berghain aus?

Während des Konzerts wird die Stimmung intensiver, die Fans drängen sich immer näher an die Künstlerin. Während ihres Auftritts muss Phoebe Bridgers immer wieder das Konzert abbrechen, weil Menschen in der Hitze umkippen. Phoebe Bridgers ruft von der Bühne aus die Ärzte zu Hilfe, vielleicht drei Mal. Dann geht es weiter, die zweite Hälfte findet ohne Unterbrechung statt.

Irgendwann kommt dann auch „ICU“, einer der größten Songs von Bridgers. „I‘ve playing dead/ My whole life.“ Eine Ode ans Leben, an die Emanzipation, aber auch an die Kraft, die man braucht, um zu seiner Identität zu stehen. Phoebe Bridgers thematisiert in ihren Songs ihre Depression, ihre Bisexualität, die anstrengende Feinfühligkeit für Gefühle, ihre Sensibilität für Ungerechtigkeit.

Das erfährt man noch direkter während des Konzerts, als Bridgers sagt, dass sie manchmal ihr Land – die USA – hassen würde. Kein Wunder, Phoebe Bridgers hat der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie im Jahr 2019 abgetrieben hat. Nun setzt sie sich für Abtreibungsrechte ein, das bekräftigt sie auch noch mal auf der Bühne. Sie erzählt auch, dass sie das letzte Mal in Berlin vor einem kleinen Publikum gespielt hat. Und jetzt? So ein großer, prall gefüllter Saal. Zum Dank versucht Bridgers das Wort „Berghain“ richtig auszusprechen.

Als Zugabe kommt ein Lovesong

Zwischendurch kommuniziert sie mit dem Publikum. Ein Mädchen aus Dänemark, mit dem Phoebe Bridgers später tanzen wird, identifiziert sich als Ultra-Fan, der ihr von Konzert zu Konzert nachreist. Am Ende spielt Phoebe Bridgers einen ihrer schönsten Songs. Er heißt „I know the end“. Dort finden sich die Zeilen: „Driving into the sun/ Let the ultravoilet cover me up.“ Ein Junge sitzt im Publikum, singt mit und muss sich immer wieder seine Brille vom Gesicht ziehen, um sich die Tränen abzutrocknen. Herzzerreißend. Seine Knie zittern. Man will ihn kurz umarmen. So ist die Stimmung bei einem Phoebe-Bridgers-Konzert. Die Menschen wünschen sich, dass dieser Abend ewig bleibt. Doch er ist vergänglich. Wie die Songs. „The end is near.“

Als Zugabe singt Bridgers einen Lovesong, den sich der Ultra-Fan aus Dänemark gewünscht hat. Die Menschen im Publikum? Immer noch sehnsuchtsvoll. Aber sie wirken jetzt sehr, sehr glücklich dabei.