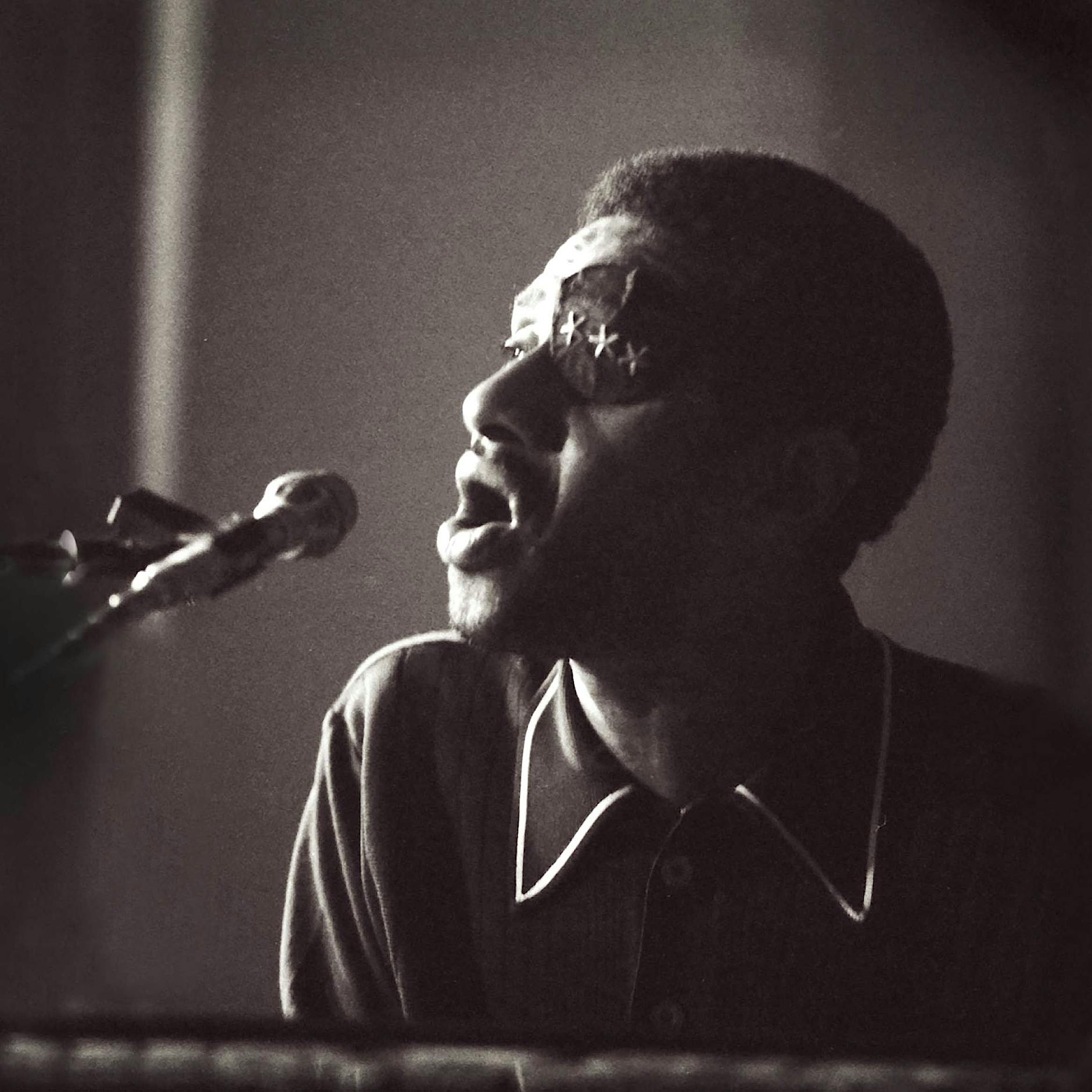

Es bläst einen noch immer glattweg über den Haufen. 43 Jahre liegt die Veröffentlichung von Peter Brötzmanns „Machine Gun“ (1968) zurück, aber das Album hat nichts von seiner mark- und beinerschütternden Wucht verloren. Wobei dieses zweite Album des am Sonntag siebzigjährigen Saxofonisten aus Remscheid nicht allein wegen seiner klanglichen Qualität von historischer Bedeutung ist, sondern natürlich auch als einer der großen, definierenden Meilensteine des europäischen Free Jazz.

Immerhin brachte Brötzmann zu den Octet-Aufnahmen – neben seinem Kern-Trio aus dem Bassisten Peter Kowald und dem Drummer Sven-Ake Johansson – auch die Saxofonisten Willem Breuker und Evan Parker mit, den Pianisten Fred van Hove sowie Han Bennink am zweiten Schlagzeug und Buschi Niebergall als zweiten Bassisten – Schweden, Belgier, Holländer, Briten und Deutsche, die seit 1966 auch zum Kreis der Free-Jazz-All-Stars des Globe Unity Orchestra gehörten, das Brötzmann und Alexander von Schlippenbach initiiert hatten.

Brötzmann kam als einer der ersten Europäer in der Fire Music von Albert Ayler, Archie Shepp und John Coltrane an, als Grenzgänger zwischen Fluxus-naher Kunst, die er in Wuppertal studiert hatte, und einer Variante des Jazz, in der er, unter dem Einfluss von Cage und Stockhausen sowie mit einem gewissen autodidaktischen Schwung, die modalen Hard-Bop-Grenzen technisch und ideell über Bord warf.

Entsprechend schlug ihm die Skepsis der Szene entgegen, die mit einem gewohnten Reflex freie Gestalt mit Formlosigkeit verwechselte. Brötzmann verweigerte sich dem herrschenden Meisterdenken, das auch nicht orthodoxe Spieler wie Thelonious Monk, Albert Ayler oder Cecil Taylor unter Verdacht stellte. Heute findet man diesen Geist in der Musealisierung des Jazz durch Wynton Marsalis und seinen TV-Dokumentaristen Ken Burns wieder, deren Verachtung Brötzmann als Ehrensache begreift.

Andererseits hört man seinem Spiel an, dass es nicht allein aus den Diskursen der Jazzszene entstand. Von der Kunstszene nahm er freilich ziemlich schlecht gelaunt Abstand, und es gehört zu den Höhepunkten eines jeden Interviews mit ihm, wenn er mit gutturalem Grinsen an diese Genervtheit zurückdenkt. Bis heute ist Brötzmann als Maler tätigt: Seine Bilder erinnern mit ihrem direkten und offenen Zugang zum Material an die Musik, mit schweren Linien und Flächen, dynamischen Umrissen voll Kraft, Kontrast und archaischer Poesie.

Recht naheliegend gehören zu den bekanntesten seiner ungefähr 200 Alben diverse Improvisationsprojekte jenseits der Genregrenzen des Jazz. Ganz wunderbar etwa die lyrischen wie brachialen Duette mit dem japanischen Noise-Psychedeliker Keiji Haino oder mit seinem Sohn, dem Berliner Extremgitarristen Caspar Brötzmann; am Radikalsten vermutlich die gewaltigen Free-Metal-Gewitter, die er mit Bill Laswell, Sonny Sharrock und Shannon Jackson unter dem Gruppennamen Last Exit inszenierte.

Wobei man sagen sollte, dass die Größe seiner Kunst nicht allein in der wundervollen Auswahl an Knattern, Kreischen, Möhren, Heulen, Brüllen, Sägen oder Hupen liegt, die er aus seinem Gerät treibt. Zwar gurgelt er schon mal in einen Schwarzwaldbach, und das Basssaxofon hat er gleichsam im Alleingang emanzipiert: diese Geräuschebene wird seit den frühen Tagen ausdauernd und von immer spezialisierteren Tüftlern und Nerds untersucht.

Vor allem aber findet man in der Geschichte kaum einen anderen Musiker, dessen Sound eine solche Physis besaß und so stark darauf baute: vielleicht Ayler, der frühe Pharoah Sanders oder David S. Ware und Brötzmanns – mit Verlaub – Schüler wie Ken Vandermark und Mats Gustafsson, mit denen er derzeit auch in seinem tollen Chicago Tentett spielt. Die Engländer nennen ihn „Teutonische Axt“, wie stets, wenn es um Deutschland geht, mit leisem Schauder und heimlicher Verehrung zugleich: ein griffiger und durchaus hübscher Name.

Aber Brötzmann ist weder nur Zerstörer noch grober Klotz, obwohl das sogar noch die borstige, kompakte Erscheinung suggeriert. Brötzmann entwickelte sein Idiom entlang der ästhetisch-politischen Befindlichkeiten der Sechziger: ein ikonoklastischer Befreiungsschlag, aber mit dem utopischen Horizont, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Daher schwingt in seinem Spiel eben nicht nur Zorn und Revolte gegen Muff, europäische Tradition und US-Imperialismus. Sein massiver Ton ist auch eine raue, zärtliche Liebeserklärung ans musikalische Kollektiv und die Pioniere des Jazz, von Coleman Hawkins über Sonny Rollins bis zu Ayler, dem er, zusammen mit dem Bassisten William Parker, dem Drummer Hamid Drake und dem Elektro-Trompeter Toshinoro Kondo das Projekt Die Like A Dog widmete.

Es scheint zwangsläufig, dass er initial am Schisma mitwirkte, das 1968 zur Trennung des Improvisationsfestes Total Music Meeting vom Berliner Jazzfest führte. Als direkte Folge gründete er mit Jost Gebers, Peter Kowald und Alexander von Schlippenbach im Jahr darauf das Berliner Label Free Music Productions, zweifellos eine der einflussreichsten Institutionen des europäischen Free Jazz, die ihr betrüblich endgültiges Aus gerade mit einer angemessenen 12er-Box feiert.