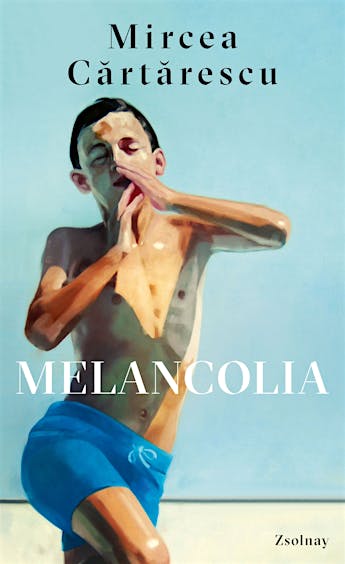

Vor einigen Jahren erschien er plötzlich auf den Listen der Wettbüros. Und wird seitdem als oktoberlicher Geheimfavorit gehandelt, auch wenn die Schwedische Akademie Ästhetiken des Rausches und der Überwältigung selten belohnt. Sollte Mircea Cartarescu als erster rumänisch schreibender Autor dennoch einmal den Literaturnobelpreis gewinnen, darf man das neue Buch „Melancolia“ als perfekten Einstieg in seinen Kosmos prekärer Schönheit und magischen Schreckens empfehlen.

Viele Motive seiner monumentalen Romane finden wir verdichtet in den drei Erzählungen wieder, die wir durch eine borgeshaft labyrinthische Rahmenhandlung betreten. Wenn das namenslose Kind der ersten Geschichte „Die Stege“ – die Mutter ist für immer fort, fürchtet der Junge – aus dem Panoramafenster der Plattenbauwohnung auf die Straßenschluchten des erleuchteten, von Schneefall heimgesuchten Bukarest blickt und sich aus der Einsamkeit hinausträumt; wenn der achtjährige Marcel („Die Füchse“) sein gefängnisartiges Heim verlässt, um in einer eisigen Welt die Schwester dem Tod zu entreißen; oder wenn der pubertierende Ivan („Die Häute“) auf der Suche nach seiner ersten Liebe die Stadt durchstreift und in eine sich ver- und entpuppende Unterwelt mit riesigen Schmetterlingen und wandernden Dichterstatuen hinabsteigt – dann kommt Cartarescu-Schwärmern manches bekannt vor.

Cartarescu ist der „Proust der Plattenbauten“

So kann man „Melancolia“, auch wenn die von Stück zu Stück heranwachsenden Protagonisten nicht identisch scheinen, durchaus als Prequel zu „Orbitor“ lesen, Cartarescus Haupt- und Meisterwerk (1996–2007). Die fiebrigen Odysseen und hochfliegenden Bewusstseinsströme eines zunächst fünfzehnjährigen Ichs nahmen ihren Ausgang ebenfalls am Triptychon-Fenster eines Bukarester Hochhauses. Auf Deutsch ist die überwältigende Trilogie in den Bänden „Die Wissenden“, „Der Körper“ und „Die Flügel“ erschienen und hat dem Autor den Titel „Proust der Plattenbauten“ eingebracht. „Melancolia“ greift diesen Bezug ironisch auf.

Aus der nahen Fabrik strömt Kautschukgeruch in die Wohnung. In einem Madeleine-Effekt des Industriezeitalters (Cartarescus Texte spielen meist im Bukarest der Sechziger und Siebziger) löst der Geruch Erinnerungen an die Eltern aus. Phantasierend verlässt der Junge die Wohnung, steigt in die Fabrik ein und begegnet seinem Vater in Form einer gigantisch-bedrohlichen Kautschukfigur. Weiter schleicht er in ein nächtliches Kaufhaus, entdeckt seine Mutter auf einer Art Entbindungstisch liegend, eingewickelt in Stanniol. Symbol des Schutzes und des Glanzes in einer Welt absoluter Vereinsamung.

Ein neuer Ton von Trauer und Verlust

Kautschuk und Stanniol, das sind die Stoffe, aus denen die Träume sind. Phantasmagorie und Wirklichkeit, Erinnerungen oder Visionen sind nicht zu trennen. In einer Sprache, die literarische, kunsthistorische, religiöse Motive verschmilzt mit Begriffen der Neurochemie, bisweilen an Drogenrausch und Fantasy denken lässt, künden Cartarescus Texte von der grenzenlosen Sehnsucht des Individuums zwischen sozialistischer Sozialisation und allesvernetzender Hypermoderne.

„Melancolia“, der Titel weist darauf hin, bringt auch einen neuen Ton. Die Erzählungen sind trotz der jugendlichen Helden schwermütiger, von Verlust und Trauer durchzogen. Das Gleißende, Helle („Orbitor“ heißt auf Rumänisch „blendend“) ist von Dunkelheit bedroht. Der Wechsel vom Icherzähler, den der Autor bislang favorisierte, zur dritten Person schafft Distanz. Cartarescu, geboren 1956, dürfte damit sein Alterswerk einläuten. Keine schlechte Voraussetzung für einen Anruf aus Stockholm.