Runde Jahreszahlen bieten regelmäßig Anlass für Erinnerungen, Mahnungen und Ausstellungen. Kaum eine Zahl prägt die Museums- und Gedenkstättenlandschaft so stark wie „1945“ – nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris, London oder Warschau. Bereits vor rund 80 Jahren thematisierten Ausstellungen an diesen Orten die deutschen Verbrechen. Wie aber kann oder soll man Gewalt, gar den Holocaust, darstellen? So alt die Frage, so zahlreich die Versuche nach Umgang und Einordnung. Wenn sich Adornos berühmt gewordenes und später teilweise revidiertes Postulat um Lyrik nach Auschwitz aufdrängt, so muss dem genauso Ruth Klüger, Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende, entgegengehalten werden. Sie verfasste 1944 als KZ-Häftling zwei Gedichte über Auschwitz und unterstrich in ihren späteren Erinnerungen, wie die Insassinnen just im Aufsagen von einst gelernten Versen Trost fanden. Ungleiche Perspektiven auf die von Deutschland ausgehende Gewalt zeigen auch die im DHM präsentierten Ausstellungen aus den Jahren 1945–1948. Das Komplementäre ist dabei zugleich Spiegel dessen, wie die jeweiligen Länder und Opfergruppen vom Weltkrieg betroffen waren und welche Geschichtspolitik sie nach 1945 verfolgten.

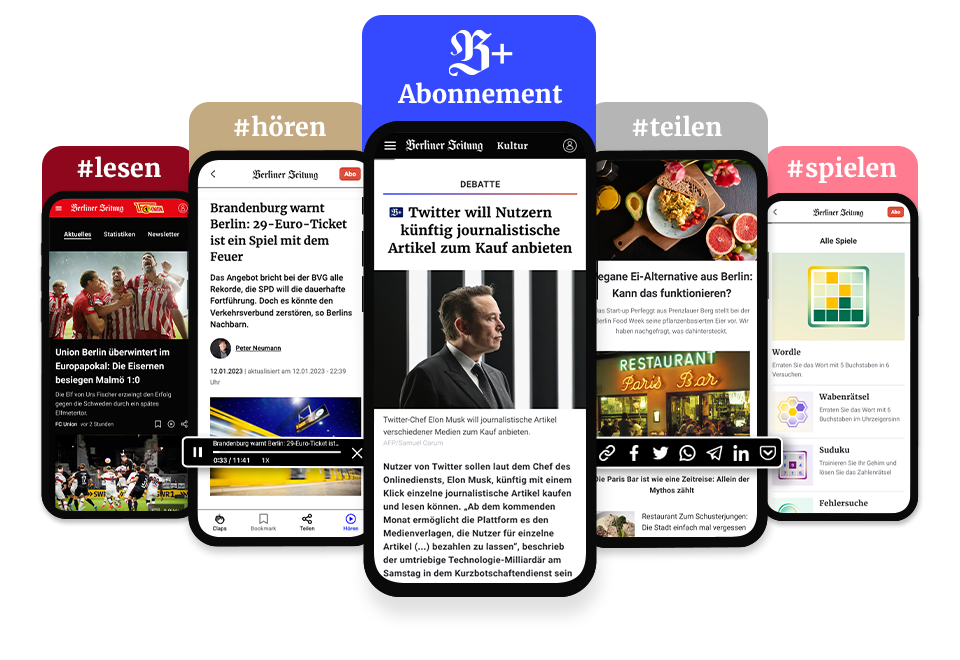

Mit einem Abo weiterlesen

- Zugriff auf alle B+ Inhalte

- Statt 9,99 € für 2,00 € je Monat lesen

- Jederzeit kündbar

Sie haben bereits ein B-Plus? Melden Sie sich an

Doch lieber Print? Hier geht's zum Abo Shop